国企员工举报后是否会受到法律保护

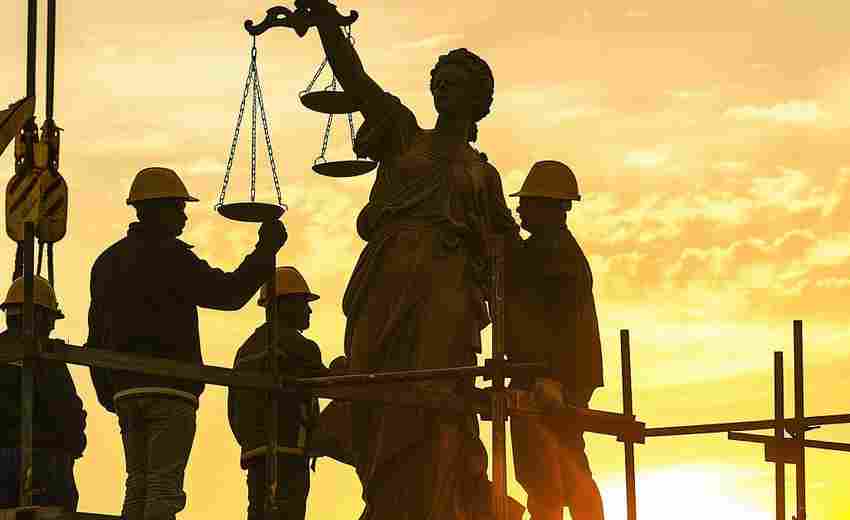

近年来,国企员工举报事件屡次引发社会关注。随着反腐倡廉政策的推进,部分国企员工选择揭露内部违规行为,但举报后的法律保护机制是否健全,始终是公众讨论的焦点。当举报者面临职业风险与人身安全威胁时,现有法律框架能否真正成为其"护身符",仍需从制度设计、司法实践及社会支持等多维度进行剖析。

法律体系支撑度

我国现行法律体系为举报人提供了基础性保护。《劳动法》第104条明确规定用人单位不得因员工行使监督权而解除劳动合同,《监察法》第63条则特别强调对监察举报人的保护措施。2020年实施的《公职人员政务处分法》更细化了对打击报复行为的处罚标准,将行政降级、开除等报复手段纳入法律规制范畴。

但法律原则与具体执行之间仍存在断层。中国政法大学廉政研究中心2022年的调查报告显示,在涉及国企的举报案件中,仅有37%的举报人认为自身权益得到充分保障。部分国企仍存在"内部消化"举报线索的现象,导致法律条文在落地时效力衰减。这种制度性落差,暴露出专项立法缺失与执行监督机制不完善的双重困境。

内部机制有效性

多数央企已建立标准化举报处理流程。某能源集团2021年启用的"阳光举报平台",要求纪委部门72小时内完成线索初核,并采用单线联系机制保护举报人身份。这种技术赋能的反舞弊系统,确实提高了线索处理效率。但系统漏洞依然存在,某建筑企业2022年的内部审计报告显示,仍有14%的举报信息因权限设置问题遭非授权人员查阅。

保护措施的碎片化特征明显。虽然国资委要求国企建立举报人保护制度,但各企业执行标准参差不齐。某省属国企的《员工举报管理办法》仅包含3条保护条款,而同类央企的实施细则多达21项具体措施。这种制度执行层面的差异化,导致举报人面临的风险等级存在巨大地域差异。

司法救济可行性

司法实践中存在证据认定难题。在张某诉某石化公司违法解雇案中,法院虽认定公司存在打击报复行为,但因举证责任分配问题,最终赔偿金额仅为诉求的40%。这类案例反映出,当举报内容涉及商业机密或管理层决策时,员工往往难以获取关键证据,导致司法救济效果受限。

维权成本与收益严重失衡。根据北京致诚农民工法律援助中心数据,国企举报人维权平均需要经历18个月诉讼周期,直接经济损失超过24万元。这种时间与经济的双重压力,迫使部分举报人选择放弃法律途径。西南政法大学李华教授团队的研究表明,约65%的受访者认为现有司法程序未能有效降低维权门槛。

舆论监督双刃剑

新媒体时代的信息传播改变了举报生态。2023年某钢铁企业采购腐败案中,举报人通过短视频平台获得2000万次关注,促使监管部门48小时内启动调查。这种舆论聚焦确实能形成保护屏障,但同时也将举报人置于公众审视之下。中国社科院网络法治研究所指出,过度曝光可能引发"舆论反噬",增加举报人被污名化的风险。

媒体报道的尺度把控关乎保护实效。在南方某港口集团串标案中,三家媒体因披露举报人工作细节被起诉侵犯隐私权。这类事件凸显出舆论监督与个人信息保护的边界尚需明晰。清华大学新闻学院王教授建议,应建立媒体报道负面清单制度,明确禁止公开举报人的住址、家庭成员等敏感信息。

国际经验参照系

英美法系中的"吹哨人保护法案"值得借鉴。美国《多德-弗兰克法案》设立举报人奖励基金,允许通过第三方机构匿名举报。这种制度设计使近五年证券领域举报量提升280%,同时将报复事件发生率控制在6%以下。但直接移植域外制度面临水土不服风险,新加坡在引入类似机制时,就因文化差异导致初期执行效果不佳。

日韩的混合保护模式更具参考价值。日本通过《公益通报者保护法》建立"举报人专员"制度,由独立第三方机构处理线索;韩国则实行"举报人风险评估"机制,根据威胁等级配置不同保护资源。这些经验显示,构建多层级的保护网络比单一法律手段更有效。国务院发展研究中心企业研究所建议,可试点建立跨部门的举报人保护委员会,统筹协调各方资源。

上一篇:国产马桶进水阀的直径和高度规格是什么 下一篇:国企员工维权时如何平衡企业利益与个人合法权益