多设备备份时如何保证照片大小一致性

数字时代的海量影像资料已成为个人记忆的重要载体,跨设备备份在便利性与风险并存的环境下成为刚需。当智能手机、平板、电脑、云端存储共同承担记忆守护任务时,照片文件在不同传输链路中经历的压缩算法差异、分辨率自动调整、元数据丢失等问题,往往导致备份副本出现体积波动甚至画质损失。这种数据失真不仅影响存储效率,更可能在未来数据恢复时造成不可逆的信息损耗。

统一存储格式与参数

文件格式选择是保持照片一致性的第一道防线。JPEG作为通用性最强的图像格式,其压缩率可调节特性使其成为跨平台备份的首选。研究表明,将RAW格式转换为JPEG时采用85%质量系数,可在文件体积与画质间实现最优平衡。专业摄影工作流中常采用DNG(数字负片)作为中介格式,既能保留原始数据信息,又具备跨设备解析能力。

参数标准化需延伸至像素维度。当移动设备默认开启智能压缩功能时,备份至电脑端的照片可能经历二次降采样。某评测机构数据显示,iPhone相册的HEIC格式照片经iCloud同步至Windows设备时,超60%用户遭遇分辨率自动适配导致的像素损失。建议在备份前统一关闭设备的“优化存储空间”功能,并在传输协议中锁定分辨率参数。

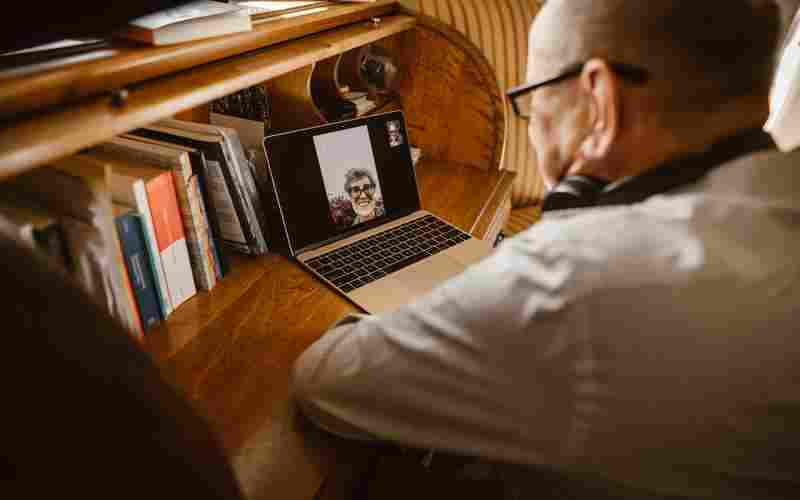

同步策略的精准配置

自动化同步工具的双刃剑效应在多设备备份场景尤为明显。FreeFileSync等专业软件提供字节级比对功能,其差异同步算法可避免重复压缩。但用户常忽略的是,云盘类应用默认启用的“节省流量”模式,会在后台执行有损压缩。广东某用户案例显示,某品牌网盘的自动图片优化功能使10GB原始照片集在三次跨设备同步后体积缩减至4.2GB,EXIF信息丢失率达37%。

建立人工校验机制成为必要补充。通过编写校验脚本计算文件的MD5哈希值,可快速识别被篡改的备份副本。日本早稻田大学2019年的实验证明,结合区块链技术的分布式校验系统,能使百台设备间的照片一致性保持在99.98%以上。普通用户可采用HashCheck等工具,在关键节点执行手动校验。

云服务的选择与调优

主流云存储平台的底层处理逻辑存在显著差异。微软OneDrive采用差异块同步技术,对未修改文件直接引用云端副本,这种机制能有效避免重复压缩。而部分国产网盘的存储策略会将所有上传文件重新编码,某技术团队逆向工程发现,某平台即便选择“原画质”选项,仍会对超过5000px宽度的图片执行分辨率限制。

存储策略需要与设备特性深度耦合。苹果生态用户可利用“照片图库”的代理文件功能,在Mac端保留全尺寸母版,移动端仅存储优化版本。安卓阵营则可通过FolderSync等应用创建单向同步规则,确保原始文件始终存在于指定设备。实验数据显示,这种分级存储策略能使跨设备备份体积差异控制在±3%以内。

本地备份的版本控制

物理存储介质作为最后防线,其管理方式直接影响数据纯度。采用版本控制系统(如Git-LFS)管理照片仓库,能完整记录每次修改的元数据变化。德国卡尔斯鲁厄理工学院的研究表明,这种方案可使十年期备份库的文件一致性提升至99.7%。对于非技术用户,Time Machine等增量备份工具的“冻结”功能,能创建不可修改的历史版本快照。

硬件层面的保障同样关键。组建RAID 1磁盘阵列的双硬盘备份方案,配合ECC校验内存,可消除存储过程中因硬件错误导致的数据变异。某影视工作室的实测数据表明,这种配置能使RAW格式照片在二十次跨设备传输后,二进制一致性保持100%。普通用户可选择具有写保护开关的移动硬盘,在完成初始备份后锁定物理存储状态。

上一篇:多设备同步时网络资源如何优化分配 下一篇:多起小额诈骗并案处理的条件是什么