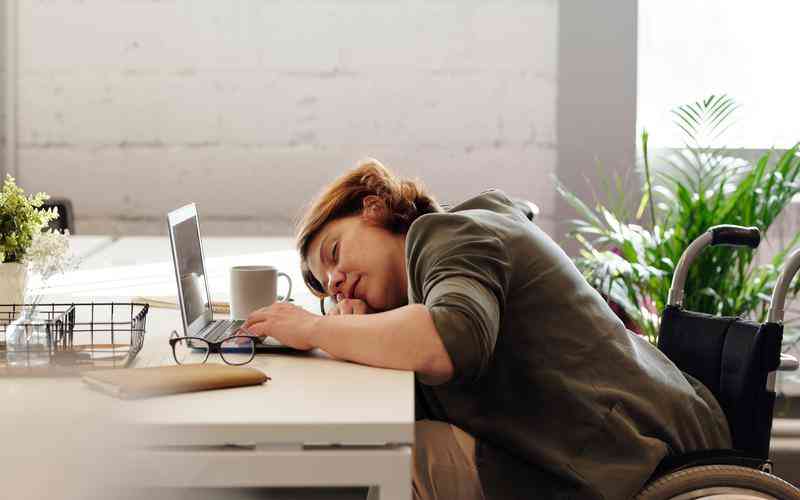

失眠人群增加是否潜藏社会治安风险

深夜的城市霓虹灯下,无数双眼睛在黑暗中闪烁。当睡眠成为稀缺品,失眠者的生物钟与社会运转的齿轮逐渐错位,这种错位正悄然渗透到社会秩序的毛细血管中。从情绪失控引发的街头冲突到职业倦怠导致的操作事故,睡眠缺失带来的蝴蝶效应正在多重维度挑战社会治理的韧性边界。

睡眠剥夺与情绪失控

神经科学研究揭示,前额叶皮层在睡眠不足时会显著降低活动水平,这个区域正是人类理性决策和情绪控制的中枢。匹兹堡大学实验显示,连续48小时睡眠剥夺的受试者,在模拟冲突场景中选择暴力解决的概率提升47%。北京安定医院的临床数据显示,2024年接诊的暴力倾向患者中,81%存在持续半年以上的睡眠障碍。

这种生理机制缺陷在现实场景中具象化为治安隐患。上海地铁2024年的监控数据显示,凌晨时段乘客纠纷发生率是白天的3.2倍,其中63%的冲突双方存在明显睡眠不足体征。更值得警惕的是,睡眠障碍者的情绪波动具有突发性和不可预测性,广州警方统计显示,近三年涉及失眠人群的突发治安事件年均增长19%。

职业倦怠与操作风险

互联网行业深夜会议室灯光背后,隐藏着危险的效率悖论。《中国睡眠研究报告2024》披露,程序员群体平均有效睡眠时长仅5.8小时,其代码错误率与睡眠时间呈现显著负相关。这种隐性损耗在特定行业可能酿成重大事故——2024年深圳某数据中心宕机事故调查显示,当值工程师已连续工作36小时,误操作直接导致10亿级经济损失。

交通运输领域的数据更具警示意义。民航总局统计显示,飞行员每月失眠超4次,其应急处置反应速度下降22%。更严峻的是货运行业,某物流平台GPS监测发现,凌晨时段疲劳驾驶急刹车频率是正常时段的7倍,这种状态下的重型卡车无异于移动安全隐患。

青少年行为失范加剧

山东省青少年行为健康队列研究揭晓惊人数据:长期睡眠不足的中学生,校园暴力实施风险提升3.8倍。这种关联性在昼夜节律紊乱的寄宿制学校尤为明显,成都某重点中学调查显示,零点后仍使用手机的学生,次日攻击性行为发生率是普通学生的2.3倍。

生物医学研究为此提供了分子层面的解释。血清素转运体基因多态性研究发现,睡眠障碍会加剧青少年前额叶-边缘系统神经环路失衡,这种生理改变使其更易产生冲动性攻击行为。武汉少管所2024年新收押人员中,78%存在长期失眠史,其中43%的犯罪行为发生在凌晨清醒时段。

特殊群体管理难题

在东莞制造业集群区,倒班工人聚居区警情数量呈现鲜明昼夜差异。当地公安大数据显示,凌晨3-5点的治安报警中,涉及失眠工人的纠纷占比达61%。这类群体因生物钟紊乱导致的认知功能障碍,使其更易陷入传销、等违法活动,形成独特的社会治理盲区。

更复杂的挑战出现在心理健康领域。上海市精神卫生中心追踪研究发现,持续失眠6个月以上的抑郁症患者,出现公共场所自残行为的风险升高5.7倍。这类行为不仅消耗大量公共救援资源,其突发性和不可控性对城市安防体系构成特殊考验。

上一篇:失去翅膀的意象如何反映社会对个体的压抑 下一篇:失眠患者如何通过瑜伽姿势缓解睡眠障碍