失去翅膀的意象如何反映社会对个体的压抑

在人类文明的漫长隐喻史中,翅膀始终是自由的终极象征。古希腊神话里的伊卡洛斯用蜡质翅膀飞向太阳,敦煌壁画中的飞天以飘带演绎超脱重力法则的轻盈,这些意象共同指向突破束缚的生命本质。当文学作品中反复出现“失去翅膀”的具象化表达,其本质是对现代社会规训机制的寓言式控诉——正如笼中八哥无法再振翅于森林,当代个体也在权力结构的编织中经历着精神羽翼的退化过程。这种退化不仅体现为行动自由的物理限制,更折射出意识形态对主体意识的深层渗透,形成集体无意识层面的精神阉割。

自由的剥夺与异化

寓言《失去翅膀的八哥》揭示出个体被驯化的残酷轨迹:原本翱翔天际的鸟类因贪恋笼中食粮,最终丧失飞翔能力沦为玩物。这个意象精准对应着现代社会对个体的规训策略——通过物质保障与精神的双重机制,将自由意志转化为对体制的依赖性生存。弗洛伊德在《癔症研究》中指出,当性本能遭受系统性压抑时,个体会发展出替代性症状作为宣泄通道。正如笼中八哥只能通过模仿人语获取生存资源,现代职场中的个体也不得不将创造力异化为标准化的工作流程,用“绩效语言”取代真实的情感表达。

这种异化过程在消费主义时代呈现新的形态。齐泽克曾批判当代社会将自由选择包装为伪装的压迫,正如电商平台用算法推送制造选择的幻觉,实则将消费者锁定在预设的消费路径中。失去精神羽翼的个体如同被剪去飞羽的禽鸟,即便笼门开启也丧失了突破阈限的勇气。法国思想家福柯在《规训与惩罚》中描述的“全景敞视监狱”,在数字时代已演变为更隐蔽的监控网络,每个人都在数据牢笼中进行着自我审查的飞行表演。

规训机制与集体化人格

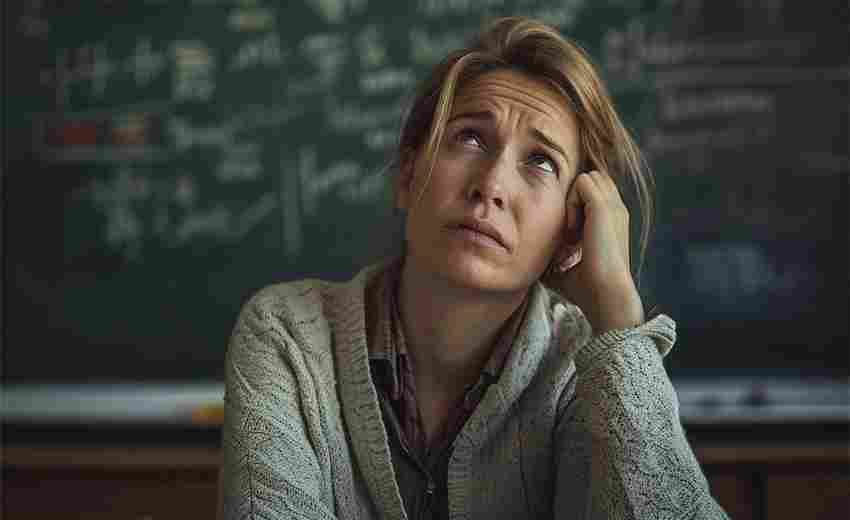

精神分析理论中的超我概念,为理解社会压抑机制提供了重要视角。弗洛伊德提出,超我作为内化的道德权威,通过制造罪恶感来压抑本我的原始冲动。这种心理机制投射到社会层面,形成制度化的规训体系:教育系统将标准化知识注入认知结构,职场文化将效率至上内化为生存法则,社交媒体则把点赞数量异化为价值坐标。当个体精神空间被这些外来符码全面侵占,其主体性就如同被嫁接金属骨架的羽翼,看似强大实则丧失了自主振翅的生物学本能。

郑杭生关于现代性集体化的研究显示,工业化社会通过组织化设置将个人转化为功能化零件。这种转化在当代演变为更精细的精神阉割术:互联网企业用OKR管理法分解思维过程,知识付费平台将深度学习拆解为知识胶囊,甚至连娱乐活动都被大数据解析为可复制的多巴胺分泌模式。当个体意识被切割重组为符合系统需求的碎片化存在,其精神羽翼的退化就成为了不可逆的进化代价。就像实验室中基因编辑的禽类失去迁徙本能,现代人也在系统性驯化中遗忘了自由飞翔的原始冲动。

象征体系与权力结构

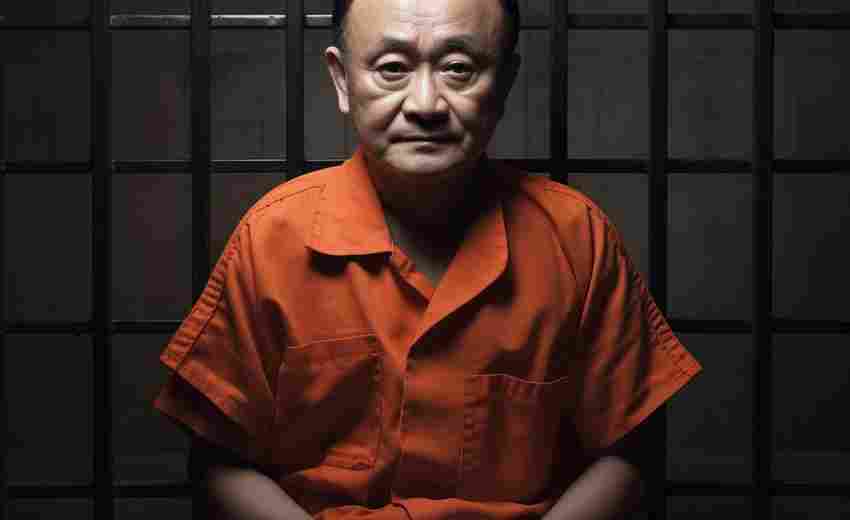

黑格尔在分析《拉摩的侄儿》时提出的“卑贱意识”,揭示了象征秩序对主体意识的塑造力量。主流话语通过符号暴力建构认知框架,将离轨思维定义为病理现象。这种象征暴力在当代体现为更复杂的意识形态装置:医疗体系将抑郁症归因为神经递质失衡,成功学话语将阶层固化美化为努力程度差异,娱乐工业用奶头乐效应消解批判性思考。当个体的精神羽翼触碰这些隐形的电网,就会在认知震颤中主动退回安全领域。

先锋文学的形式革命暗含着对抗象征暴力的努力。马原在《虚构》中设置的佛陀法乘外经题记,实质是通过文本裂隙揭露意识形态审查机制。这种文学策略对应着现实中的个体抗争:当网红用戏仿方式解构主流叙事,当Z世代用“躺平”话语消解奋斗神话,都是在被剪去羽翼的生存状态下,用身体政治学重构飞翔的可能性。即便这种重构如同截肢者幻肢痛般的徒劳挣扎,却依然构成对压抑机制最尖锐的质询。

文学意象中的折翼之痛,终究是权力结构施加于个体的精神创伤。当存在主义者加缪在《局外人》中塑造冷漠疏离的默尔索,实则是被剪去情感羽翼的现代人标本。这种精神残疾不再局限于文学场域,而是渗透进毛细血管般的日常生活:通勤地铁里麻木的面具,视频会议中程式化的微笑,社交平台上精心修饰的碎片——每个现代人格都在经历着伊卡洛斯式的坠落,不同的是,蜡翼的融化不再是追求光明的代价,而是系统化规训的必然结果。

上一篇:央行货币供应量变化如何传导至股市波动 下一篇:失眠人群增加是否潜藏社会治安风险