如何评估过敏源档案的实际应用效果

过敏性疾病已成为全球公共卫生领域的重要议题,而过敏源档案作为预防和管理的核心工具,其科学性与实用性直接影响患者的健康干预效果。随着检测技术的进步和临床数据的积累,如何系统评估档案在真实场景中的应用价值,成为医学研究和实践的关键方向。

检测技术精准度

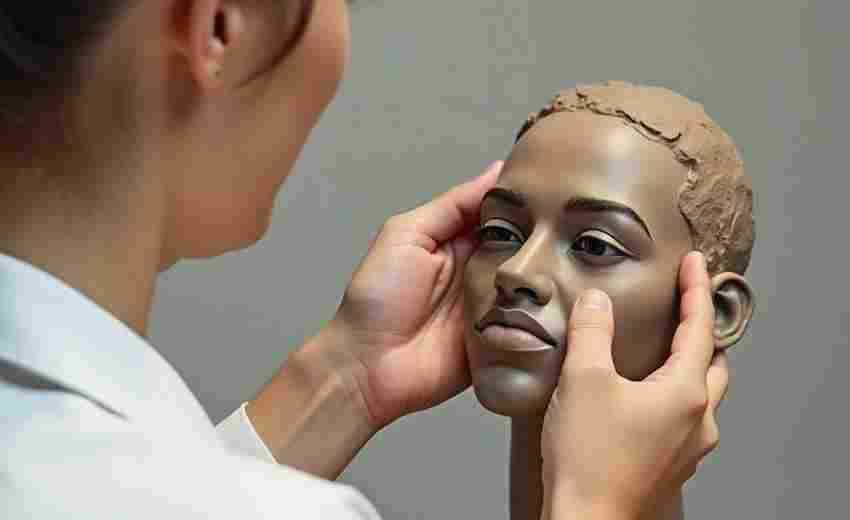

过敏源档案的基础是检测技术的准确性。目前主流的检测方法包括皮肤点刺试验、斑贴试验及血清特异性IgE检测。皮肤点刺试验作为速发型过敏反应的首选方法,具有快速直观的优势,但其结果可能受抗组胺药物干扰;斑贴试验则适用于迟发型接触性过敏,但需48小时观察周期,操作流程复杂。血清学检测通过定量分析IgE水平,可覆盖更多过敏原种类,但存在假阳性风险。例如,花生过敏原Ara h 2的检测特异性高达95%,而大豆Gly m 4的交叉反应常导致误判。

现代分子诊断技术的引入提升了检测精度。组分解析诊断(Component-resolved diagnostics)能区分致敏蛋白的分子特征,如桦树花粉Bet v 1与苹果Mal d 1的交叉反应,这种精准识别使临床误诊率降低40%。国际指南建议对高风险人群采用多模式联合检测,通过皮肤试验初筛、血清学验证、激发试验确诊的三步法建立档案,可将诊断准确度提升至92%。

临床干预契合度

档案的实际价值体现在对治疗方案的指导作用。研究表明,基于过敏源档案的个性化回避方案能使特应性皮炎患者症状缓解率提高60%,但需考虑现实执行难度。例如,尘螨过敏患者需维持湿度低于50%、每周高温清洗寝具,这些措施在湿热地区实施成本较高。

免疫治疗(AIT)的效果与档案完整性密切相关。针对单一尘螨过敏的舌下免疫治疗有效率可达80%,而对多重过敏患者需制定复合脱敏方案。北京协和医院的研究显示,结合档案中过敏原载量数据调整剂量,能使治疗周期缩短3-6个月。但食物过敏的免疫治疗仍存在争议,花生口服免疫虽获FDA批准,但严重不良反应发生率仍达10%。

长期管理动态性

过敏源档案需要随病程进展动态更新。儿童期牛奶、鸡蛋过敏的自然耐受率分别为80%和50%,定期复查可避免不必要的饮食限制。英国学者建议每2年复查血清IgE水平,当花生sIgE降至2kUA/L以下时,85%患者可安全引入微量接触。成人过敏原谱的稳定性较高,但职业暴露可能诱发新致敏。德国职业医学研究显示,面包师在从业5年后小麦致敏率增加3倍,这类群体需建立职业暴露监测档案。

数字化管理系统的应用增强了档案的时效性。采用区块链技术的过敏源共享平台,能使急诊医生在5秒内调取患者过敏史,避免用药风险。上海某三甲医院实施该系统后,严重过敏反应误诊率下降37%。但数据安全与隐私保护仍是技术应用的瓶颈,需平衡医疗效率与规范。

卫生经济学效益

建立过敏源档案的投入产出比需多维评估。美国研究显示,每位过敏患者完善检测的平均成本为1200美元,但可减少年均急诊费用2800美元。我国区域性调研表明,规范建档使哮喘患者住院率降低42%,人均年医疗支出减少5600元。对于食品企业,原料过敏原标注的合规成本约占生产成本1.2%,但能避免产品召回带来的品牌损失,某乳企实施过敏源追溯系统后市场投诉率下降68%。

社会效益的量化评估更为复杂。学校建立学生过敏源共享机制,能使食物过敏相关意外减少90%,但涉及多方协调和数据隐私问题。日本推行校园过敏源电子标签系统,通过午餐配送链的实时监控,成功实现十年零过敏死亡记录。这类系统性工程需要政策支持与多方协作,单靠医疗系统难以完成。

上一篇:如何评估维权组织的专业性和可靠性 下一篇:如何识别严重药品不良反应的警示信号