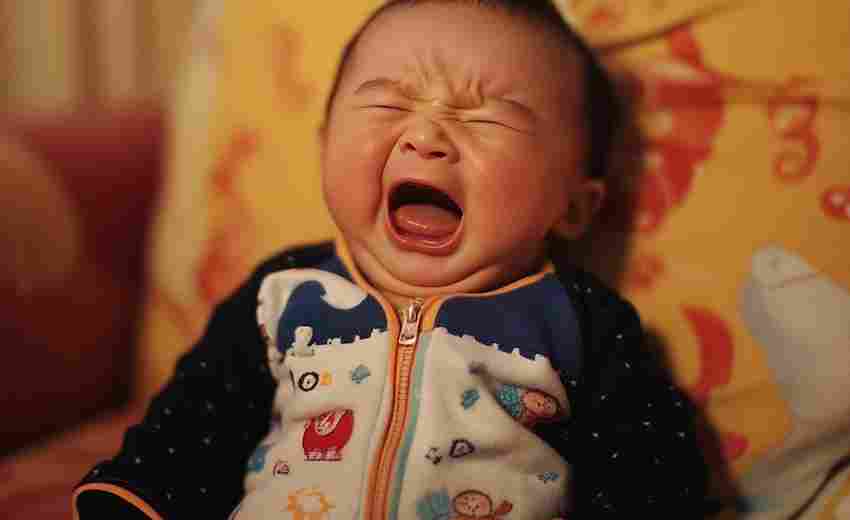

宝宝夜间鼾声不断与白天烦躁易怒有何联系

夜晚的儿童房内,此起彼伏的鼾声打破了本该宁静的睡眠时光。当家长发现孩子不仅夜间频繁打鼾,白天还表现出烦躁、易怒等异常情绪时,往往陷入困惑——这两者之间是否存在深层关联?医学研究表明,儿童睡眠呼吸障碍与日间行为问题存在显著相关性,这种联系背后隐藏着复杂的生理机制。

气道受阻引发睡眠断裂

腺样体肥大是儿童鼾症的首要诱因。位于鼻咽顶部的腺样体在反复炎症刺激下异常增生,当体积占据鼻咽腔70%以上时,气道截面积减少至正常值的1/3。这种情况直接导致睡眠时呼吸气流受限,形成典型的鼾声。上海第一妇婴保健院的研究显示,腺样体肥大患儿中有83%存在夜间血氧饱和度下降,深度睡眠时间比同龄儿童减少40%。

这种气道狭窄不仅引发鼾声,更造成周期性微觉醒。每当呼吸道完全阻塞时,大脑会通过瞬间清醒来重启呼吸,这种频繁的睡眠中断导致患儿整夜处于浅睡眠状态。北京儿童医院对200例鼾症患儿的监测发现,平均每小时发生12.7次呼吸暂停事件,每次持续10-30秒,直接打断睡眠周期。

缺氧损伤神经发育

长期夜间缺氧对儿童神经系统造成累积性损害。马里兰大学医学院追踪研究发现,鼾症患儿脑前额叶皮层血流量比正常儿童低18%,该区域负责情绪调控和注意力集中。这种慢性缺氧导致多巴胺和5-羟色胺等神经递质分泌紊乱,表现为白天易怒、注意力涣散等行为异常。

临床数据显示,血氧饱和度低于90%的持续时间与日间行为问题严重程度呈正相关。广州中医药大学阮岩教授团队发现,当夜间低氧时间超过总睡眠时间30%时,患儿出现攻击性行为的概率增加3.2倍。这种神经损伤具有时间敏感性,7岁前未得到有效干预的患儿,其认知功能缺陷可能持续至青春期。

睡眠结构紊乱影响激素分泌

深度睡眠阶段是生长激素分泌的高峰期,占全天分泌量的70%。鼾症患儿因频繁觉醒导致慢波睡眠减少,直接影响生长发育。潍坊耳鼻喉医院统计显示,长期打鼾儿童的身高普遍低于遗传预期值2-3个百分位,骨龄发育延迟率达61%。这种生长滞后与情绪问题形成恶性循环,身体发育迟缓加剧心理压力。

睡眠碎片化同时扰乱皮质醇分泌节律。正常儿童清晨皮质醇水平应为夜间的3倍,而鼾症患儿该比值降至1.5倍以下。异常激素水平导致机体处于慢性应激状态,表现为晨起困难、日间倦怠和情绪失控。美国ABCD研究项目对12000名儿童的追踪证实,每周打鼾3次以上的儿童出现情感障碍的风险增加47%。

代偿行为加剧情绪波动

为应对夜间睡眠不足,患儿常通过异常进食获取能量补偿。临床营养学调查显示,鼾症儿童的高热量食物摄入量比同龄人高29%,但营养吸收率反而下降15%。这种代谢紊乱进一步加重腺样体淋巴组织增生,形成"打鼾-暴食-气道阻塞"的病理循环。

日间过度困倦还导致社交功能受损。上海肺科医院观察发现,鼾症患儿在集体活动中主动退缩的比例达38%,远高于正常儿童的7%。社交回避行为加剧孤独感和挫败感,成为易怒情绪的重要诱因。这种心理压力反馈到生理层面,又通过神经内分泌机制影响睡眠质量,构成难以打破的恶性循环。

当儿童夜间鼾声与日间情绪问题并存时,家长需要警惕这可能是身体发出的健康警报。及时进行多导睡眠监测和鼻咽部影像检查,结合行为干预与医学治疗,能有效阻断这种病理连锁反应。从调整睡姿到手术治疗,现代医学为不同严重程度的患儿提供了阶梯式解决方案,关键是要在神经发育关键窗口期采取干预措施。

上一篇:宝宝喝新奶粉后大便发绿是否正常 下一篇:宝宝大便异常是否与奶粉有关