家长自身情绪稳定对孩子心理健康的影响有哪些

家庭是孩子心灵的港湾,父母情绪的稳定程度如同空气般渗透在每一个生活细节中。 儿童的心理健康并非孤立存在,它与家庭氛围、父母行为模式、情感互动紧密相连。从镜像神经元到情绪感染机制,从安全感建立到社会适应能力发展,父母的情绪稳定性通过多维度渠道塑造着孩子的心理世界。这种影响不仅体现在即时行为反应中,更会在神经发育、人格形成层面留下深刻烙印。

安全感的基石作用

婴儿期的安全感建立如同建筑的地基,决定了未来心理结构的稳定性。心理学中的哈洛恒河猴实验揭示,幼猴即便在铁丝“母亲”处获得食物,仍会选择布偶“母亲”寻求温暖。这种本能映射到人类家庭中,表现为儿童对父母情绪状态的极度敏感。当父母情绪稳定时,孩子能将注意力从环境威胁探测转向对外部世界的探索,这种心理资源的释放直接促进认知发展和创造力萌芽。

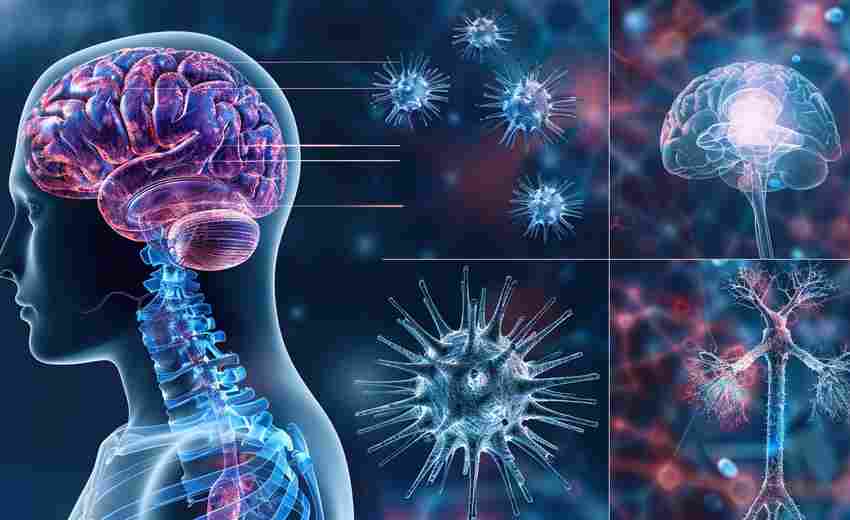

神经科学进一步验证了情绪稳定环境的重要性。镜像神经元系统使儿童无意识模仿父母的情绪表达模式,当父母频繁出现焦虑或愤怒时,孩子的杏仁核会处于过度激活状态,导致情绪调节中枢前额叶发育受阻。这种神经层面的改变可能表现为学龄期注意力缺陷、青春期情绪障碍等问题。

情绪调节能力的培养

儿童的情绪管理能力并非与生俱来,而是通过观察学习逐步构建。一项针对160名青少年的纵向研究发现,母亲对负面情绪的接纳程度与孩子两年后的抑郁症状呈现显著负相关。当父母以冷静态度处理冲突时,孩子能观察到情绪从激烈到平复的完整过程,这种具身学习比抽象说教更具教育价值。

家庭沟通模式在此过程中起到关键作用。封闭式沟通环境会导致情绪压抑,例如父母用“不许哭”压制孩子的情感表达,这种互动会削弱儿童的情绪识别能力。而开放式沟通则鼓励情绪标签化,比如引导孩子区分“愤怒”与“失落”,这种精准的情绪认知能提升前额叶对边缘系统的调控效率。

社会适应能力的塑造

父母情绪稳定性直接影响孩子的社交策略选择。在观察父母处理人际矛盾的过程中,儿童会内化两种典型模式:情绪稳定者常采用问题解决导向策略,而情绪波动者倾向回避或攻击行为。上海纽约大学的SEL(社会情感学习)项目证实,参与情绪管理训练的家庭,其子女在同伴冲突中表现出更强的协商能力和同理心。

这种影响在青春期尤为显著。当父母能理性应对压力时,青少年更易发展出心理弹性。例如面对学业挫折时,情绪稳定的父母会引导孩子将失败归因于努力程度而非能力缺陷,这种归因方式能有效预防习得性无助。反之,父母的焦虑情绪会通过“情绪反刍”机制加剧青少年的自我否定。

心理健康的长期防护

持续的情绪压力环境可能引发代际传递效应。美国儿童心理虐待专业协会指出,父母通过言语贬损或情感忽视等方式传递的负性信息,会使儿童产生“存在性焦虑”。这类儿童成年后出现焦虑障碍的概率是普通人群的2.3倍,且在婚恋关系中更易形成不安全依恋模式。

积极家庭氛围则具有显著保护作用。采用功能性磁共振成像技术的研究发现,在温暖家庭中成长的儿童,其默认模式网络(DMN)活跃度更高,这种神经特征与创造力、自我反思能力正相关。当父母能保持情绪稳定时,孩子前扣带回皮层与腹侧纹状体的功能连接增强,这意味着更好的奖赏系统调控能力和抗压韧性。

认知发展的隐形推手

情绪稳定性通过神经内分泌机制影响学习效能。当父母情绪失控时,孩子体内的皮质醇水平会急剧升高,这种压力激素持续分泌会损害海马体神经元生长,导致记忆编码能力下降。相反,平和家庭环境能促进催产素分泌,该激素不仅增强社会联结感,还能提升前额叶多巴胺水平,使儿童在解决问题时表现出更强专注力。

教育神经学的追踪研究为此提供佐证。在情绪稳定家庭中成长的儿童,其大脑白质纤维束的髓鞘化程度更高,特别是连接语言区与情感区的弓状束发育更完善。这种神经优势使他们在阅读理解、复杂指令执行等认知任务中表现更优异,且学业焦虑水平降低37%。

上一篇:家长控制导致的苹果应用锁定如何解决 下一篇:容积性泻药与刺激性泻药在调节肠道功能方面的优缺点比较