扬州大学校园文化中有哪些传承至今的经典品牌活动

扬州大学历经百廿岁月,其校园文化在历史长河中沉淀出独特的品牌基因。从淮扬美食的烟火气到非遗技艺的匠心传承,从红色血脉的赓续到运河文化的活化,一系列经典活动不仅延续着大学精神,更以创新姿态回应时代命题,形成了兼具地域特色与人文情怀的文化生态。这些活动如繁星点缀校园,成为师生共同的精神家园。

舌尖上的文化传承

每年小雪时节,彩虹大道上总会飘起淮扬菜的香气。始于1990年代的校园美食文化节,将扬州三把刀技艺与节气文化深度融合。2023年的活动现场,面塑师傅将面团捏成栩栩如生的《韩熙载夜宴图》人物,糖画艺人在铁板上勾勒出瘦西湖二十四桥,食堂师傅现场捶打的糍粑裹着黄豆粉,让00后学子在味蕾体验中理解《齐民要术》记载的古法。这种“活态传承”不仅体现在食物本身,更在于对传统仪式的再现——当天生日的学子会收到雕有校训的庆生面,碗底压着的红纸笺印着清代书院祝寿诗的改良版。

120周年校庆推出的“八大碗”文化宴,将狮子头、文思豆腐等淮扬名菜与校史典故创新结合。盐水虾寓意“会泽百家”,玉米鸡丁暗合“金声讲堂”,这些创意来自师生共同参与的菜品征名活动。后勤处老师傅说:“我们参照了1927年省立扬中时期的校庆菜单,把猪油八宝饭改成了低糖版本。”这种古今对话的饮食叙事,让年轻人在咀嚼中品味百年学府的沧桑。

书香浸润的学术传统

作为全国高校阅读推广示范单位,扬州大学的读书文化节已形成“四季书香”体系。茅盾文学奖得主毕飞宇曾在分享会上,用扬州评话腔调演绎《推拿》片段,引得满堂喝彩。2024年读书节特别设立运河文献专区,社会发展学院学生团队整理的43万字大运河口述史手稿首次公开展示,其中收录了参与京杭运河整治的老工程师薛民华“光脚踩淤泥测量”的生动细节。这种从经典阅读到田野调查的延伸,构建起立体化的阅读生态。

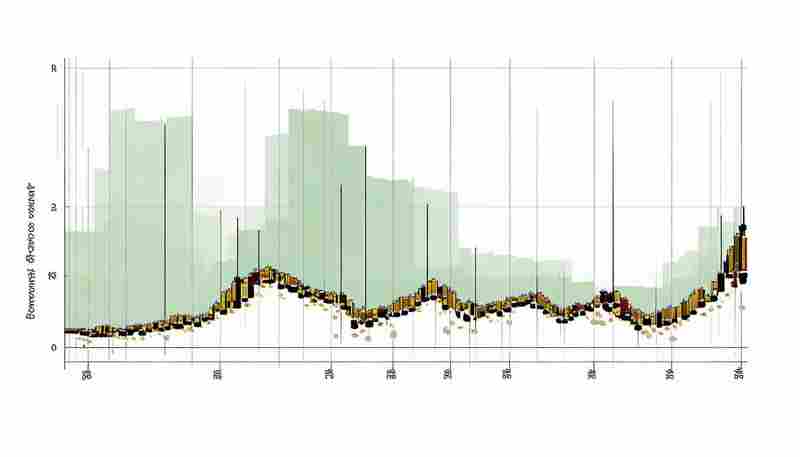

文学院柳宏教授提出的“三度阅读法”在校园蔚然成风:温度阅读强调情感共鸣,学生改编《牡丹亭》片段参加昆曲工作坊;深度阅读注重考据精神,档案学专业在古籍修复中还原清代盐商文献;效度阅读侧重实践转化,商学院将《盐铁论》经济思想融入现代案例分析。图书馆统计显示,近三年《扬州画舫录》等本土典籍借阅量增长230%,印证着文化认同的深化。

非遗与红色基因的交融

在瘦西湖校区的非遗工坊里,剪纸传承人章荣指导学生创作建党百年主题作品时,特别传授了“锯齿纹”刻法,这种源自唐代的技艺能表现旗帜飘扬的动感。2019年文化和自然遗产日启动仪式上,社会发展学院与文旅局签约共建的“非遗数字档案库”,现已收录漆器点螺、通草花制作等28项技艺的全流程影像资料。学生们开发的AR技术,让古籍中的《平山堂图志》在手机端立体复原。

红色文化传承同样注重年轻化表达。“星火焱焱”实践团在新四军纪念馆采集的200小时访谈录音,经人工智能处理后生成沉浸式话剧脚本。2021年与扬州中学联合开展的党史宣讲中,马克思主义学院学生用rap形式改编《红星照耀中国》章节,律动节奏配合多媒体沙画,让“雨花台故事”焕发新生命力。这种跨界融合,使红色教育摆脱说教模式,在Z世代群体中产生共情涟漪。

创新与时代共振的实践

食品科学与工程学院打造的研学体验馆,将传统乳业技艺转化为科普课程。孩子们在模拟挤奶系统中感受物联网传感器的震动反馈,编程机器人指导酸奶发酵的酸碱平衡。这种“舌尖上的STEAM教育”项目,已辐射长三角地区23所中小学,获评全国科普创新大赛金奖。院长在采访中透露:“我们正尝试用分子料理技术还原《随园食单》记载的古代菜式。”

大运河口述史团队从暑期实践发展为常设项目,成员运用社会学的生命史研究方法,记录运河船工、闸口管理员等普通建设者的故事。2024年整理的《邵伯船闸往事》,通过对比1958年手绘图纸与卫星遥感数据,揭示水利工程与生态变迁的关系。这些鲜活的民间记忆,为运河文化带建设提供了人类学视角的注脚。

上一篇:扬州大学实习机会是否充足如何申请实习岗位 下一篇:扬州大学计算机专业职业发展相关书籍如何选择