指纹识别与人脸识别哪种方式更安全可靠

随着生物识别技术的普及,指纹与人脸识别已成为日常生活中最常见的身份验证方式。在安全性这一核心议题上,两种技术始终处于争论之中:一方强调指纹的唯一性难以复制,另一方则认为动态的人脸识别具备更强的主动防御能力。究竟哪种方式更可靠?答案或许隐藏在技术特性与应用场景的复杂交织中。

技术安全基础差异

指纹识别的核心在于皮肤嵴线形成的独特纹路,其终身稳定特性使得误识率低至百万分之一。根据中国农业银行的研究报告,指纹特征点数量通常在30-100个之间,算法通过细节匹配实现身份认证,这种物理特征在理想状态下具有极强排他性。但实际应用中,手指磨损、油污附着等因素可能导致10%-15%的识别失败率,迫使系统采用多次采样补偿机制。

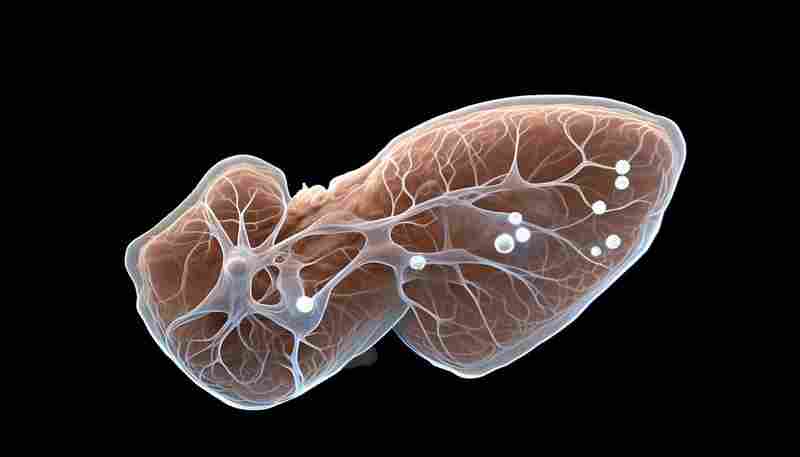

人脸识别依赖三维面部特征捕捉,苹果、华为等厂商的3D结构光技术已能构建超过3万个识别点。不同于静态指纹,人脸识别系统通过动态活体检测(如眨眼、头部转动)抵御照片攻击,商汤科技的研究显示,3D人脸识别的误识率已降至十万分之一。然而美国GAO报告指出,算法对深色皮肤人群的识别误差仍比白人高出5-10倍,数据集多样性不足仍是技术短板。

隐私泄露风险对比

指纹作为接触式生物特征,仅在用户主动按压设备时采集。但美国司法部案例显示,犯罪现场遗留的指纹可能被硅胶模具复制,日本国立警察厅实验证实,高精度模具可破解70%的民用指纹锁。更严峻的是,印度Aadhaar项目曾泄露11亿公民指纹库,这类大规模数据泄露将导致永久性身份危机,因为用户无法像修改密码一样更换指纹。

人脸信息则时刻暴露于公共空间,中国互联网信息办公室数据显示,仅2023年就有2300起非法人脸数据交易案件。清华大学研究团队发现,社交媒体照片经过AI增强后,可重建达到支付级别认证精度的3D面部模型。不过欧盟GDPR特别条款要求人脸数据必须实时加密,且禁止存储原始图像,这种“即用即焚”机制降低了长期泄露风险。

环境适应能力较量

极端环境对两种技术构成不同挑战。在零下20℃的哈尔滨冰雪大世界景区测试中,手套佩戴使指纹识别完全失效,而华为Mate70Pro的3D人脸识别在-25℃仍保持98%成功率。但在强光照射场景,人脸识别摄像头会出现过度曝光,沙特阿拉伯的户外支付终端不得不加装遮光罩,指纹模块则通过电容传感规避了光学干扰。

医疗领域呈现另一番图景。烧伤患者的手指皮肤再生后纹路改变,东京大学附属医院统计显示,此类患者的指纹识别失败率高达43%。而面容重建手术虽改变外观,但虹膜识别辅助的人脸系统仍能保持身份连续性,这种多模态融合方案正在成为医疗ID验证的新趋势。

防御攻击技术演进

对抗样本攻击成为新战场。柏林工业大学团队通过特殊花纹眼镜成功欺骗了15款主流人脸识别设备,这种攻击利用算法对局部特征的过度依赖。作为反制,蚂蚁金服研发了基于微表情分析的防御系统,将活体检测维度从6项提升至23项。指纹系统面临更传统的物理攻击,但超声波指纹技术已能穿透500μm硅胶层检测真皮层特征,使假指纹制作成本从50美元增至2000美元。

量子计算的发展带来深层威胁。加拿大滑铁卢大学模拟显示,量子计算机可在一小时内破解现有指纹加密体系,而人脸特征的多维度特性使其加密空间比指纹大三个数量级。不过NIST最新提案指出,生物特征加密应转向抗量子算法,这场安全竞赛远未到终局。

上一篇:指纹登录QQ的功能如何开启和使用 下一篇:指纹锁屏在支付类应用中的安全性如何