收入水平与保险需求之间存在怎样的关联

经济基础决定上层建筑,这一规律在保险消费领域尤为显著。收入水平不仅塑造了家庭财务的弹性空间,更深刻影响着风险管理的策略选择。从低保费消费型产品到高净值家庭的资产传承规划,不同收入群体在保险需求上呈现出鲜明的分层特征,这种差异既源于客观经济条件的制约,也折射出社会阶层对风险认知的深度分野。

经济承受力决定投保边界

家庭可支配收入构成保险消费的刚性约束。国家统计局2024年数据显示,城镇居民人均可支配收入达54,188元,而农村居民仅为23,119元,这种收入鸿沟直接反映在保险渗透率上——城市居民商业保险配置比例达42.03%,显著高于农村的33.34%。对于年收入低于5万元的低收入家庭,保费支出往往让位于基本生活需求,其商业保险持有率仅20%,远低于30万元以上家庭的56.25%。

保费敏感度随收入梯度递减的特征明显。研究显示,健康保险需求价格弹性在-0.16至-0.54间波动,这意味着保费每下降10%,中低收入群体参保意愿将提升1.6%-5.4%。这种弹性差异催生了差异化产品策略,如针对工薪阶层的消费型医疗险,年保费可控制在千元以内,通过缩短保障期限降低支付门槛。

需求层次伴随收入升级

收入水平跃迁推动保障需求从生存型向发展型递进。月收入不足万元的家庭聚焦基础风险对冲,医疗险、意外险占其保费支出的73%,主要防范因病致贫风险。中产家庭(年收入10-30万元)开始构建系统性防御体系,除基础保障外,教育年金、养老年金配置比例达38%,通过保险工具锁定未来现金流。

高净值人群(年收入超百万)的保险配置呈现复合功能特征。终身寿险、家族信托保险等工具使用率达62%,这类产品年均保费逾20万元,除风险保障外更侧重税务筹划、资产隔离及代际传承。某私人银行调研显示,78%的高净值客户将大额保单作为跨境资产配置的核心工具,利用保险金信托实现财富控制权与受益权分离。

城乡二元结构加剧分化

收入差距叠加社会保障差异,形成独特的城乡保险需求图谱。城镇居民医疗保健支出占比达9%,推动中高端医疗险覆盖率突破41%;而农村居民同类支出占比仅6.3%,更依赖新农合等基础保障。这种差异在养老储备领域更为显著,城市家庭年金险参保率为农村的2.7倍,反映出收入稳定性对长期规划的深刻影响。

地域收入差异还塑造了产品创新方向。针对县域市场的"惠民保"产品,通过补贴将年保费压降至百元以内,覆盖人群突破2.4亿;而一线城市的高端医疗险则嵌入海外就医、质子重离子治疗等增值服务,单年保费可达万元级。

风险偏好随收入结构化

经济安全垫厚度直接影响风险态度。年收入30万以上群体中,64%愿意承担投资型保险产品的收益波动,相较之下,低收入群体对此类产品接受度不足12%。这种差异在重疾险选择上尤为明显,高收入家庭偏好多次赔付、终身保障型产品,平均保额达年收入5倍;工薪阶层则多选择定期消费型,保额集中在30-50万元。

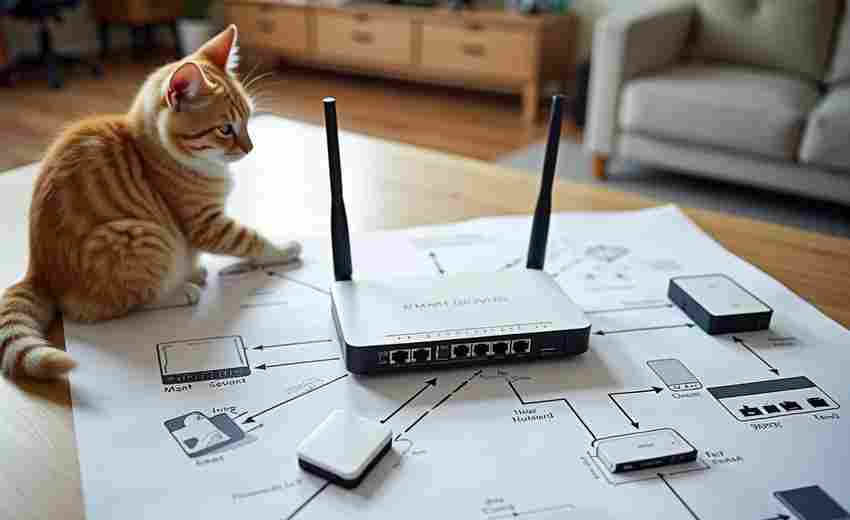

教育程度作为收入的关联变量,也深度介入保险决策。大专以上学历者商业保险持有率(44.36%)是初中以下群体(23.08%)的1.9倍,显示出认知水平对风险管理意识的强化作用。这种知识壁垒催生了"保险中介+社区网格"的创新服务模式,通过场景化教育提升保障渗透率。

政策杠杆调节需求弹性

税收政策成为调节保险需求的重要工具。美国1954年税收改革使健康险需求弹性提升至-0.54,类似效应在我国税优健康险试点中同样显现,个人所得税抵扣政策使目标群体参保率提升19%。普惠金融政策则着力缩小保障鸿沟,陕西宜君等试点地区通过"财政补贴+商业保险"模式,将基础医疗险覆盖率从31%提升至89%。

监管创新持续释放制度红利。相互保险、惠民保等新型保障形态,通过共济机制降低个体支付压力,上海"沪惠保"参保人数突破700万,其中年收入10万元以下群体占比达58%。这类产品的赔付率控制在85%-92%间,在可持续运营与普惠保障间找到平衡点。

上一篇:收件人伪造签收信息是否构成刑事犯罪 下一篇:收入证明不足能否通过贷款审核