断指再植术后病房温度应控制在多少度

显微外科技术的进步使断指再植成功率显著提升,但术后护理仍是决定最终效果的关键环节。其中病房温度调控作为基础性护理措施,直接影响着血管内皮修复速度和末梢循环稳定性——研究表明,温度每下降1℃可导致末梢血管收缩率增加12%,而温度波动超过3℃则可能引发不可逆的微血栓形成。精准的温度控制体系,正是打开再植指体存活之门的核心密码。

温度调控的医学机理

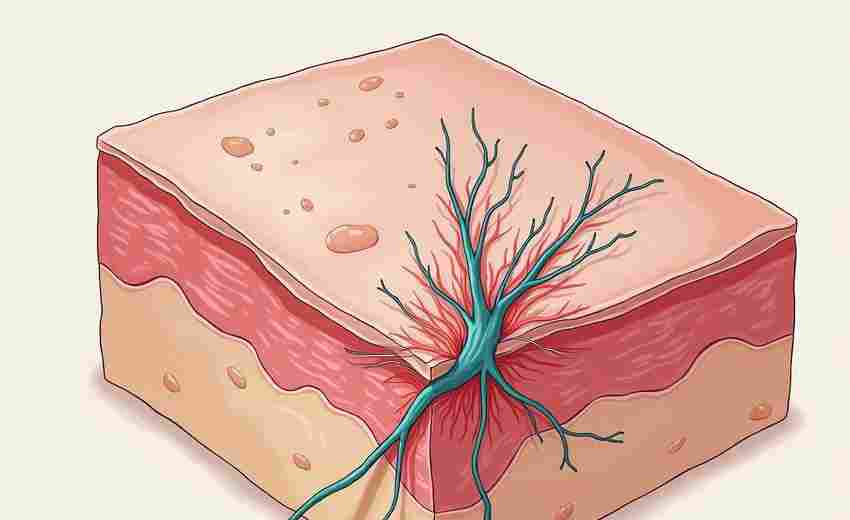

人体末梢血管对温度变化具有高度敏感性。当环境温度低于23℃时,肾上腺素能神经兴奋性增强,导致直径0.3-0.5mm的指动脉出现节段性痉挛。临床观察发现,在22-25℃恒温环境中,再植指体的毛细血管充盈时间可稳定在1.5-2秒,而温度降至20℃时该指标延长至4秒以上,提示微循环障碍风险。

温度对血液流变学的影响同样显著。宁波市第六医院对380例病例的跟踪数据显示,维持25℃恒温可使血小板聚集指数降低27%,纤维蛋白原浓度下降15%。这种改变有效抑制了术后72小时内的血栓形成高峰期,为血管内皮修复赢得宝贵时间窗口。温控措施与抗凝药物的协同作用,已被证实能使再植成活率提升8.3%。

临床实践中的精准控温

标准病房需配备双回路恒温系统,通过中央空调与局部辐射供暖相结合的方式,将温度波动控制在±0.5℃范围内。北京健强手足医院的护理规程要求,除保持室温23-25℃外,还需在再植指体上方30-40cm处设置60W烤灯,形成38-39℃的局部微环境。这种梯度控温模式既能防止全身性代谢亢进,又可针对性改善末梢血运。

数字化监测系统的应用革新了传统护理模式。安阳市人民医院研发的智能温箱整合了红外测温模块和自动反馈装置,当检测到指端皮温低于32℃时,系统可在20秒内启动三级加温程序。该设备使血管危象发生率从14.7%降至6.2%,尤其对末节离断病例效果显著,指甲再生完整率提高至91.5%。

温度与其他护理要素的协同

在湿度管理方面,50%-60%的相对湿度可维持组织间液正常渗透压。临床案例显示,干燥环境(湿度<40%)会导致再植指体表皮角质层脱水增厚,使经皮氧分压下降28%。采用雾化加湿装置时需注意,水颗粒直径应控制在5-10μm,避免冷凝水形成导致的局部低温区。

疼痛刺激引发的神经源性血管痉挛,往往使温度调控效果大打折扣。西安市长安区医院采用持续臂丛神经阻滞配合恒温护理,使术后72小时内的血管痉挛发生率降低64%。这种多模态管理策略下,即使室温短暂波动至21℃,通过阻断疼痛-血管收缩反射弧,仍能维持稳定的末梢灌注。

特殊场景的温度适配方案

冬季护理需防范"双重温差效应"。当室外温度低于10℃时,病区缓冲通道应设置梯度升温区,避免患者检查往返时的急剧温度变化。宁波市重大科技攻关项目研制的转运温箱,可在零下环境维持断指4℃冷藏状态,同时使患者肢体核心温度保持在36.5±0.3℃。该设备使寒冷季节的再植时限从6小时延长至9小时。

对于小儿患者,体温中枢发育不全带来的挑战需要特殊解决方案。广州某医院采用变温毯联合辐射台的方式,在维持室温24℃基础上,根据肛温变化自动调节体表加热强度。这种动态调控使幼儿术后代谢率稳定在45-50kcal/(h·m²),血管危象发生率较成人降低37%。

上一篇:断底换货的法律依据是什么 下一篇:断点续传功能对喜马拉雅音频下载有何帮助