现代汉语中,土字旁字在地理、建筑等领域有哪些实际应用

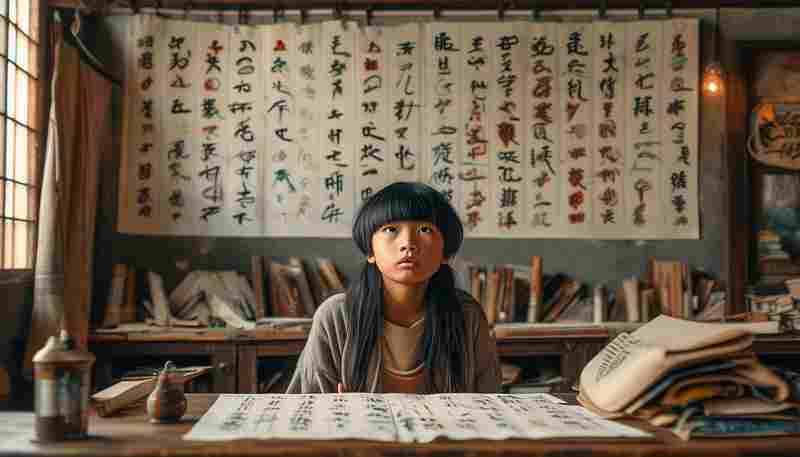

土作为人类生存的基础要素,其符号化表达在汉字中形成了独特的文化脉络。从甲骨文的土堆形态到现代汉字的结构演变,“土”旁字始终承载着对自然环境的认知与改造需求。在地理坐标的界定、建筑实体的命名、地域文化的沉淀中,这些汉字如同扎根于土地的根系,将抽象概念转化为具象符号,构建起人类活动与物质空间之间的深层联系。

地理概念的精确表述

在自然地理学领域,土字旁汉字构建了地形地貌的完整描述体系。“坡”字揭示倾斜地表形态,如网页59所述,福建“潭飞漈”等地名中的“漈”指代山间水滨地形特征,精确区分了不同水文地貌单元。而“坎”字在《土壤地理学》研究中,既表征地表凹陷形态,又延伸出“地质坎层”的专业术语,体现地质构造的垂直分层现象。

这类汉字在区域划分中更具系统性价值。网页72提到的“境”字,原本指地理边界,现代已演变为“环境”“境界”等复合词,形成从物理空间到生态系统的概念延伸。类似“域”字在《玛雅文明分布区域考》中,被用来界定尤卡坦半岛的石灰岩平原与雨林过渡带,展现出地理分界的文化表达。这种由单字到复合词的演变,折射出土字旁汉字在地理学科中的术语构建能力。

建筑术语的构成基础

建筑领域的土字旁字呈现材料与功能的双重指向。网页51指出,“基”“址”等字直接关联建筑实体,“基”指建筑承重结构,“址”标记空间坐标,二者构成“基础—位置”的建造逻辑链。在故宫建筑群研究中,“城”“墙”等字的运用,不仅描述物理围合,更暗含礼制秩序,如北京故宫的“城墙”厚度与方位均对应传统营城制度。

现代工程术语延续了这种构词规律。网页78提到的“坝”字,从土筑堤堰发展为混凝土重力坝、土石坝等专业分类,其字形稳定而内涵迭代。类似“塘”字在《江南水利志》中记载,宋代已出现“蓄水塘”“护城塘”等细分类型,现代更衍生出“沉砂塘”“调蓄塘”等工程学术语。这种历史延续性使土字旁字成为建筑术语的核心词根。

地名文化的空间承载

土字旁字在地名系统中形成独特的文化地层。网页59分析的“圳”字,在广东深圳、浙江丽水甽岸等地名中,既保留“田间水沟”的古义,又融入现代城市水文规划理念。这类地名如同文化化石,网页93指出东北“窝铺”“营子”等称谓,实际与江南“水沟营”“蔡家塘”形成南北呼应,共同反映农耕文明的土地利用模式。

在地名演变过程中,土字旁字还承担着生态记忆功能。网页91提及“坪”字地名在长江流域的分布,如湖南“桂东坪”、湖北“神农坪”,均指向古代冲积平原的开垦历史。而“坎”字在河西走廊地名中的高频出现,则与古代屯田水利工程密切相关,如“三道坎”“石坎子”等名称直接记录灌溉系统建设轨迹。

农业与生态的符号映射

农业生产体系通过土字旁字建立操作规范。“垦”字在《齐民要术》中特指生荒开发,现代农学扩展出“垦殖指数”“垦区规划”等专业概念。“壤”字从《周礼》的“辨土宜”发展为土壤分类学核心术语,如网页72所述“壤土”“砂壤土”等分类直接影响耕作制度设计。

生态保护领域同样依赖这类汉字构建认知框架。“尘”字在PM2.5监测标准中转化为“扬尘控制区”等管理概念,“埃”字则衍生出“尘埃粒子计数器”等检测设备名称。网页78列举的“垃”字,从最初“碎石土块”含义演变为现代“垃圾分类”政策术语,完成从物质描述到管理体系的语义升级。

上一篇:现代伊兰特对比同级车型加速谁更强 下一篇:现代汽车上牌费包含哪些具体项目