经验材料升级如何结合技术趋势与用户需求

在新一轮科技革命与产业变革的交汇点,材料产业的升级已从单一的性能优化转向多维度的价值重塑。技术趋势的迭代加速与用户需求的个性化演进,共同构成了驱动材料创新的双重引擎。如何在两者之间构建动态平衡,不仅关乎企业的市场竞争力,更影响着整个产业生态的进化方向。

技术趋势的精准捕捉

人工智能与量子计算的深度融合,正在颠覆传统材料研发范式。机器学习算法可对超过百万种材料组合进行虚拟筛选,将原本需要数年的实验周期压缩至数月。如IBM的Watson系统已成功预测新型聚合物分子结构,使电池材料研发效率提升300%。这种计算驱动的研发模式,使得稀土永磁材料、钙钛矿光伏材料等前沿领域取得突破性进展。

高通量实验技术的突破则实现了技术落地的加速度。自动化实验室集群可并行完成材料合成、表征与性能测试,形成研发闭环。国内某研究机构通过机器人实验室,仅用47天就完成新型储能材料的全流程开发,较传统模式缩短82%时间周期。这种“数字孪生+实体验证”的协同机制,正在重塑材料创新的底层逻辑。

用户需求的深度解码

建立精准的用户画像体系是需求捕捉的基础。通过物联网传感器与消费大数据分析,某建材企业发现30%的工程客户存在夜间施工需求,由此研发出具有自发光特性的纳米混凝土,产品溢价达40%。这种需求洞察已超越传统市场调研,转向全生命周期的动态追踪。

用户参与式创新正在重构产品开发流程。某医疗器械厂商通过搭建患者社区平台,收集到1372例临床使用反馈,优化出具有温感记忆功能的骨科植入材料。这种C2M(用户直连制造)模式,使新产品用户满意度提升58%,研发成本降低27%。需求不再是被满足的终点,而是驱动创新的起点。

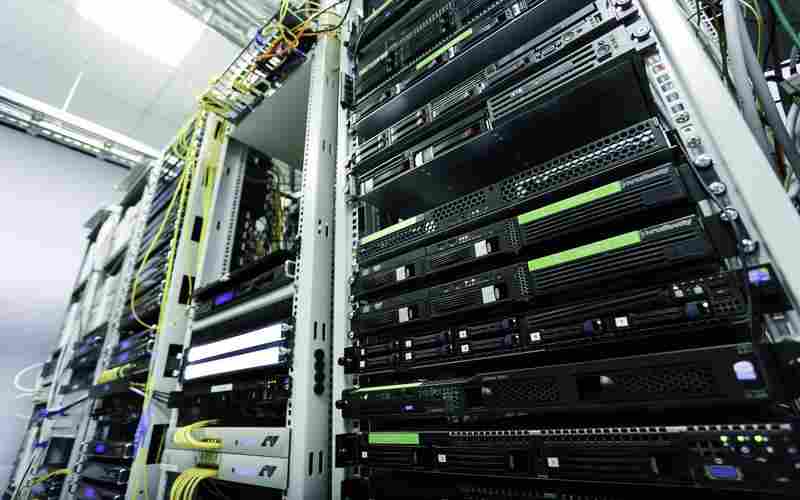

数据驱动的价值闭环

跨域数据融合构建了全新的决策模型。工信部主导的新材料大数据中心,整合了30余个数据节点与20类关键材料数据库,为企业提供全产业链透视。某化工企业利用该平台的市场预测模块,提前18个月布局生物基塑料产能,成功抓住2024年包装材料转型窗口期。

实时反馈机制推动产品持续进化。云南白药牙膏智能工厂通过植入2000余个工业传感器,实现生产数据98%自动采集,能根据区域水质差异动态调整配方。这种数据流与物质流的同步优化,使产品迭代周期从年缩短至季度,客户复购率提升33%。

协同创新的生态构建

产学研用深度耦合催生创新聚变。清华大学与华为共建的材料基因工程联合实验室,突破第三代半导体材料技术,使5G基站功耗降低28%。这种“学术前沿+工程转化”的模式,正在新材料领域构建起46个国家级创新联合体。

跨界技术融合开辟新赛道。4D打印材料结合形状记忆合金与生物降解聚合物,已应用于可吸收心血管支架领域,术后并发症发生率降低62%。材料创新与生物技术、信息技术的交叉渗透,正在催生年均增长率超30%的新兴市场。

可持续发展的价值锚点

绿色制造体系重构产业标准。某新材料企业通过引入生命周期评价(LCA)系统,使产品碳足迹降低54%,成功进入欧盟绿色采购名录。这种环境效益与经济效益的正向循环,推动行业形成“生态溢价”新规则。

循环经济模式创造增量价值。超高分子量聚乙烯回收技术突破,使海洋废弃渔网再生利用率达92%,再生材料性能保持率超85%。从线性消耗到循环再生的范式转变,正在打开万亿级的新材料二次价值空间。

上一篇:经验加成道具的最佳使用时机与组合策略有哪些 下一篇:绑卡过程中输入信息错误如何修改或重新提交