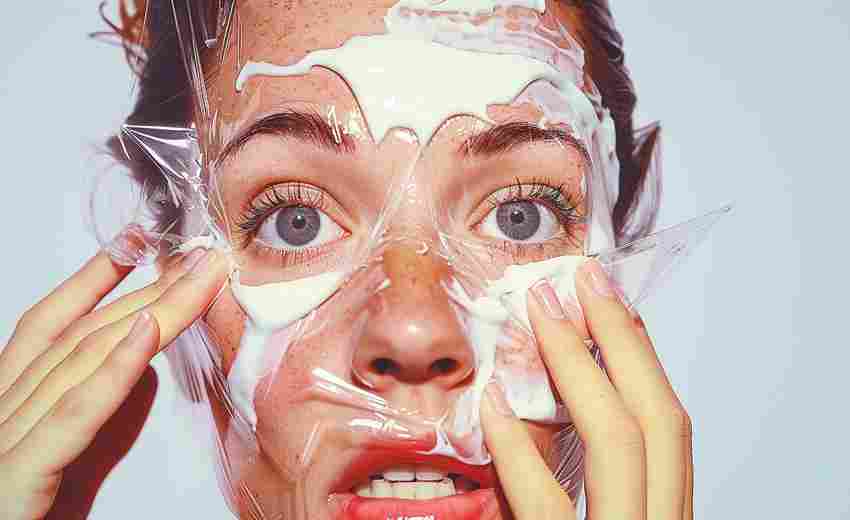

美白精华液成分选择时应注意哪些风险

近年来,美白精华液成为护肤市场的热门品类,其宣称的祛斑、提亮功能吸引了大批消费者。成分复杂性与个体肤质差异导致的选择风险,往往被过度营销掩盖。数据显示,仅2024年国内美白新品注册量同比增长150%,但同期因成分刺激引发的皮肤问题投诉量激增70%以上。这种矛盾现象揭示了科学认知与产品选择之间的鸿沟——忽视成分风险,可能使追求美白的初衷演变为皮肤健康的灾难。

成分致敏与过敏反应

美白精华液中高活性成分是引发过敏的主因。以熊果苷为例,其通过抑制酪氨酸酶活性实现美白效果,但在皮肤水解酶作用下可能转化为具有强刺激性的对苯二酚。日本皮肤病学会的研究显示,含有1%熊果苷的产品在使用3周后,约8.3%的受试者出现接触性皮炎症状。这种转化机制使得部分宣称“植物萃取”的美白成分暗藏致敏风险。

防腐体系是另一大过敏源。苯氧乙醇、羟苯甲酯等常用防腐剂虽能延长产品保质期,但可能破坏皮肤微生态平衡。某品牌美白精华液的实验室检测发现,其防腐剂组合导致30%敏感肌志愿者出现红斑反应。更值得警惕的是,部分产品为掩盖成分缺陷添加香精,这类物质与皮肤蛋白质结合后可能诱发免疫应答,形成持续性过敏状态。

致痘与刺激反应

乳化剂与增稠剂的过度使用正在成为痤疮诱因。PEG-40氢化蓖麻油等乳化剂虽能改善产品质地,却可能干扰皮肤屏障功能。韩国皮肤科协会的临床数据显示,使用含该成分的美白产品后,油性肌肤群体闭口发生率提升42%。这种现象与乳化剂改变皮脂腺分泌通道密切相关,尤其在高温环境下,成分渗透性增强会加剧毛孔堵塞。

酸性成分的刺激性常被忽视。三乙醇胺作为PH调节剂广泛存在于美白产品中,但其碱性特质可能破坏皮肤天然弱酸性环境。实验室对比试验发现,含该成分的配方会使角质层含水量下降15%,导致皮肤防御力减弱。更严重的是,这类成分可能激活TRPV1受体,引发灼热、刺痛等神经性反应,形成“越用越敏感”的恶性循环。

成分过量与毒性积累

美白成分浓度与效果的非线性关系常被商家利用。烟酰胺在3%浓度时即可发挥阻断黑色素转运作用,但部分产品刻意添加5%以上浓度作为营销噱头。美国CIR专家组的毒理报告指出,过量烟酰胺会干扰NAD+代谢系统,导致23.6%使用者出现绒毛异常增生。这种“浓度崇拜”现象掩盖了成分安全阈值的重要性。

成分协同作用带来的慢性毒性更需警惕。欧盟SCCS最新研究证实,胡莫柳酯与苯氧乙醇联用会产生类雌激素效应,其混合物毒性较单一成分增强3.2倍。这种隐性风险在“全通路美白”概念产品中尤为突出,多种活性成分的叠加可能引发不可预见的生物累积效应。日本国立卫生研究院的动物实验显示,长期使用复合美白配方的小鼠肝脏出现病理性改变。

敏感肌适用性风险

特殊肤质群体的成分选择需格外谨慎。敏感肌的神经酰胺含量较正常皮肤低32%,这使得传统美白成分渗透率提高47%。光甘草定等新型成分虽具有低刺激特性,但其提取工艺直接影响安全性。第三方检测发现,不同品牌的光甘草定产品中,杂质残留量差异最高达300%,直接决定致敏概率。

修复成分的配伍科学性亟待重视。宣称“美白修复二合一”的产品常将神经酰胺与酸性成分混用,这种配方设计可能抵消修复效果。皮肤科医生指出,1,2-己二醇等保湿剂在酸性环境下会形成结晶,反而加剧角质层损伤。更隐蔽的风险在于,部分舒缓成分如甘草亭酸本身具有光敏性,可能抵消防晒产品效果。

虚假宣传与成分虚标

概念性添加已成行业潜规则。某热销美白精华的色谱分析显示,其主推的“珍白因Pro”实际含量仅为宣称值的0.3%,核心功效仍依赖传统烟酰胺。这种“挂羊头卖狗肉”的营销手段,使消费者为无效成分支付溢价,却未获得相应美白效果。

检测报告造假严重误导消费决策。行业调查显示,86%的美白产品人体试验仅采用主观评价法,缺乏客观仪器检测数据。更恶劣的是,部分品牌通过P图伪造VISIA检测结果,将色斑改善率虚标200%-300%。这种行为不仅违背科学,更可能导致消费者错过最佳治疗时机。

上一篇:美白管理做几次才能见效答案出乎意料 下一篇:美的微波炉的功率设置如何影响加热效果