莆田学院环境工程专业的发展现状如何

莆田学院环境工程专业植根于福建省东南沿海的生态沃土,依托地方产业需求与学科交叉优势,逐步构建起应用型人才培养体系。自2002年升本以来,该专业通过整合生态保护、污染控制与资源化技术等方向,形成产学研深度融合的特色发展路径。近年来,随着区域经济转型升级与环保政策深化,专业在学科建设、科研创新及社会服务领域实现突破性发展,成为福建省一流应用型学科的重要支撑。

学科建设与层次提升

莆田学院环境工程专业构建了本科与研究生教育衔接的完整培养体系。2021年获批资源与环境硕士专业学位授权点后,专业增设水污染控制、大气污染治理、固废资源化等研究方向,形成覆盖环境治理全链条的学科布局。2025年新增生物与医药硕士培育点,进一步拓展环境微生物技术、生态修复工程等交叉领域。

学科平台建设方面,专业拥有福建省现代产业学院、生态环境及其信息图谱重点实验室等省级平台,实验室面积超6000平方米,配备气相色谱-质谱联用仪等价值5000万元的仪器设备。近三年承担国家自然科学基金、省部级重点项目118项,科研经费突破1700万元,在《ACS Nano》等顶级期刊发表论文147篇,获福建省科技进步二等奖等科技奖励。

实践教学体系创新

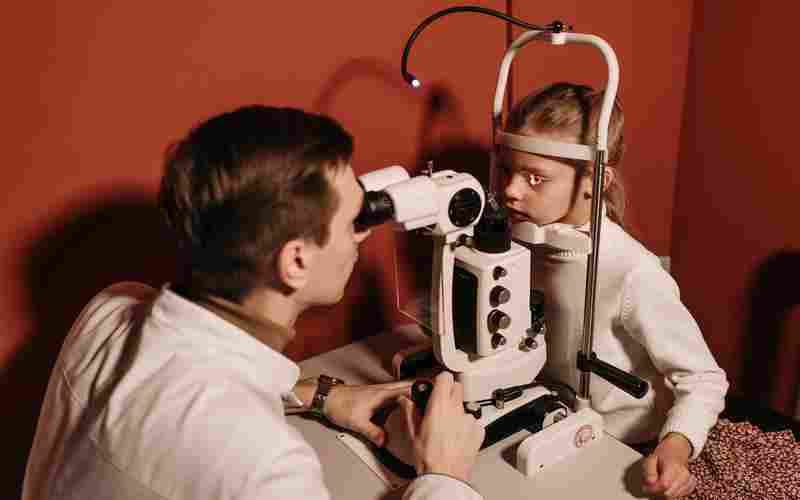

专业构建“四融三层次四模块”实践教学体系,将实验教学、技能训练与产业需求深度结合。依托环境与生物工程实验教学中心,开设水处理工艺仿真、污染监测数据分析等32门实践课程,其中《环境保护概论》等10门课程入选省级一流课程。学生年均参与木兰溪流域治理、工业园区生态改造等真实项目超过20项,2024-2025学年第二学期研究生助教岗位聘任中,环境工程方向研究生承担《物理化学B》《环境工程微生物学》等核心课程教学辅助工作。

产教融合方面,专业与福建正源环境检测集团等企业建立订单式培养机制,共建环境检测智能分析联合实验室。2025年校企合作项目中,本科生参与开发的电子废物处理技术已申请发明专利3项,毕业生在环境监测、环评咨询等岗位就业率连续三年达95%以上。

师资队伍结构优化

专业实施“双带头人”培育工程,形成老中青结合的学术梯队。现有专任教师中教授12人、副教授34人,博士占比75.38%,其中国务院特殊津贴专家2人,省级高层次人才10人。2025年高层次人才引进计划明确环境生态类、生物工程类等方向需求,重点补充污染控制新材料研发、智慧环保系统设计等领域专家。

教学团队建设注重理论与实践能力融合,76名校内导师均具有企业项目经历。青年教师培养方面,实施“青蓝工程”导师制,近三年选派8名教师赴德国亚琛工业大学等高校访学,组建跨学科创新团队4个。在2023年省级教学能力比赛中,环境工程教学团队获教学设计一等奖。

行业影响力持续扩大

专业建设成效在第三方评价中表现突出,2024年校友会中国大学专业排名显示,莆田学院环境工程位列全国应用型专业第18位,获评5★级中国一流应用型专业。毕业生在闽东南环保企业的技术骨干占比达43%,参与制定的3项行业标准被福建省生态环境厅采纳。

社会服务能力显著增强,专业团队主导的木兰溪流域综合治理课题成果,为莆田市获得“国家生态文明建设示范区”提供技术支撑。2025年开展的农村污水治理示范工程,在莆田市12个行政村推广应用,处理成本降低27%,相关技术入选福建省绿色技术推广目录。

上一篇:莆田学院新进教师的培养与评价标准是什么 下一篇:莆田学院的莆小科志愿服务项目包含哪些内容