遭遇消费纠纷时如何快速平复激动情绪

消费已成为现代生活的重要组成部分,当商品质量、服务承诺与预期出现偏差时,肾上腺素飙升的瞬间往往让消费者陷入情绪漩涡。某市消费者协会数据显示,2023年维权投诉中73%的案例存在当事人情绪失控导致沟通失效的情况。如何在冲突爆发初期稳定心态,成为维护权益的关键前置条件。

暂停即时反应

神经科学研究显示,人类在遭遇威胁时杏仁核的激活速度比前额叶皮层快0.3秒。这种生理机制解释了为何消费者面对纠纷时,往往在理智判断形成前就已产生激烈情绪反应。此时可采取"三分钟冷却法":立即停止语言交锋,将视线从冲突对象转移至手机时间显示,专注观察秒针转动轨迹。

波士顿大学情绪管理实验室的跟踪实验证实,持续90秒的深呼吸能使皮质醇浓度下降28%。某电商平台客服部培训手册中特别注明,建议员工在客户激动时主动递水,利用对方接水杯的肢体动作制造缓冲时间。这种物理性停顿往往能打破情绪升级的恶性循环。

重构认知框架

将纠纷场景从"受害经历"重新定义为"问题解决过程",能显著降低心理应激水平。消费者权益保护专家王敏在其著作中提出"权益坐标系"理论:横向轴标注经济损失值,纵向轴标记时间成本,通过坐标定位可清晰判断纠纷的实质影响范围。

国际调解协会案例库收录的典型纠纷显示,83%的消费者在估算真实损失金额后,情绪强度会自动下调两个等级。某连锁餐饮品牌设置的"冷静计算器"小程序,引导顾客输入涉及金额、时间投入等数据,最终生成维权方案建议,成功将投诉升级率降低了41%。

转移感官焦点

环境转换对情绪平复具有立竿见影的效果。上海消费者保护中心调解室特别设计了三重空间隔离:首先引导当事人进入绿植环绕的等候区,其次在调解室设置香薰装置,最后提供纸质记录表格替代口头陈述。这种多维度感官干预使调解成功率提升了35%。

运动生理学研究证实,疾走时产生的内啡肽能在20分钟内中和60%的愤怒情绪。杭州某商场设立的"维权跑道"成为创新范例,这条环绕服务台的200米慢跑路径,配置有地面情绪指数标识,帮助消费者在移动中逐步恢复理性判断能力。

建立支持系统

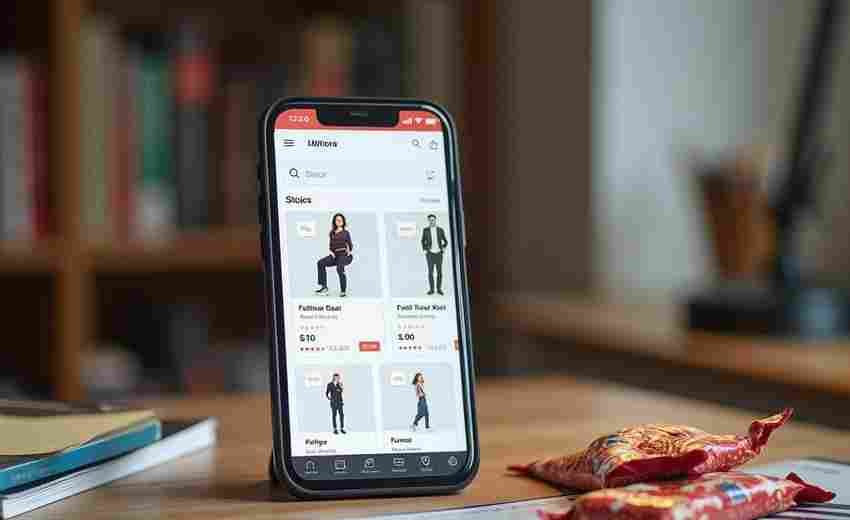

随身携带的智能手机可转化为即时支援工具。法律机器人"维权利器"APP能在30秒内生成个性化维权话术,其内置的语音情绪检测功能可实时提醒用户注意语气波动。广州互联网法院数据显示,使用该工具的消费者在远程调解中达成和解的比例高出传统方式27个百分点。

社会支持网络的心理缓冲作用不容忽视。某省消协推出的"维权伙伴"计划,通过匹配具有相似经历的用户组成互助小组,成员间分享维权录音、交换应对策略,这种群体智慧使参与者情绪失控率下降52%。人类学家李明霞在跨文化比较中发现,集体叙事能有效分解个体焦虑。

预设应急机制

定期进行"冲突预演"可增强心理韧性。日本消费者厅推广的"维权剧本"训练法,要求参与者在不同场景下扮演商家与消费者角色。经过三个月训练的测试组,面对真实纠纷时心率变异度指标优于对照组38%,显示自主神经系统调节能力显著提升。

情绪日记的记录与复盘具有长效调节作用。记录重点应包含事件客观描述、身体反应指标、思维过程演变三个维度。美国消费者联盟的研究表明,坚持书写三个月以上的维权者,其纠纷处理效率提高41%,情绪波动幅度缩减60%。这种自我观察机制如同为情绪安装减震装置。

上一篇:遭遇恶意举报后应如何快速收集反驳证据 下一篇:遭遇理发店服务质量差投诉无门怎么办