哪些睡前习惯能帮助孩子快速入睡

夜幕降临,儿童房里却常常上演着"睡前拉锯战"。根据中国睡眠研究会2023年发布的《儿童睡眠白皮书》,我国3-12岁儿童中,超过60%存在不同程度的入睡困难问题。这些辗转反侧的小身影背后,不仅关乎第二天的精神状态,更直接影响着生长发育与认知能力的发展。科学数据显示,深度睡眠时段人体生长激素分泌量是清醒时的3倍,而睡眠不足的儿童在记忆力测试中得分普遍低15%-20%。

环境调适:打造睡眠温室

光照强度对褪黑素分泌具有决定性影响。美国儿科学会建议,睡前1小时应将卧室亮度控制在10勒克斯以下,相当于月光照射的强度。某三甲医院儿科团队曾对200名学龄儿童进行对照实验,使用遮光窗帘的儿童入睡时间平均缩短22分钟。环境温度维持在20-22℃时,人体核心体温自然下降0.5℃,这个生理变化正是启动睡眠程序的重要信号。

声学环境同样不容忽视。日本早稻田大学睡眠研究所发现,持续45分贝的白噪音(类似雨声)能使儿童入睡效率提升37%。但需避免选择带有明显节奏变化的音乐,这类声音会激活大脑听觉皮层。在杭州某幼儿园的实践案例中,教师通过播放溪流环境音,使午睡抗拒儿童比例从32%降至11%。

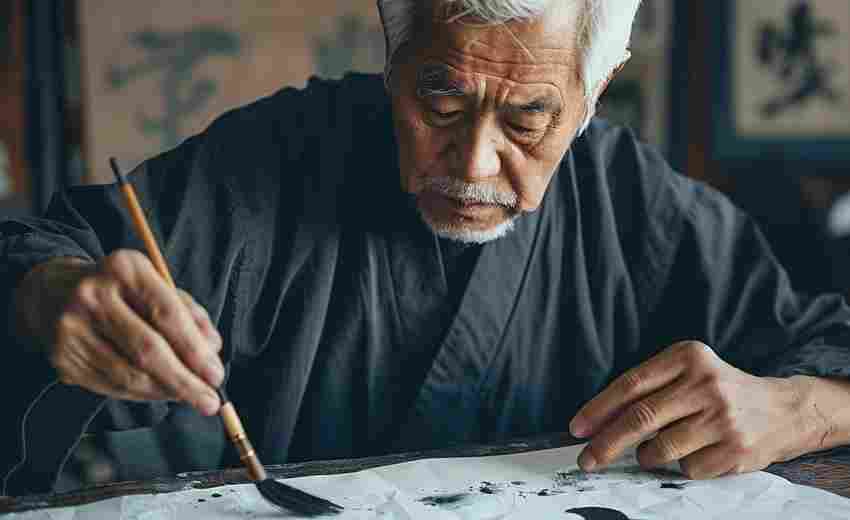

仪式构建:建立条件反射

固定流程是培养睡眠反射的关键。英国剑桥大学发展心理学系追踪研究显示,连续21天执行相同睡前流程的儿童,其皮质醇水平下降速度较对照组快40%。具体操作可设计为"沐浴-抚触-阅读"三部曲,其中温水沐浴能使体表血管扩张,加速热量散失,模拟自然入睡时的体温变化。

亲子共读的选择需讲究策略。台湾师范大学教育心理系建议优先选择情节平缓、色彩柔和的绘本,避免奇幻冒险类故事激发想象力。值得关注的是,2022年发表在《睡眠医学》期刊的研究证实,父亲参与睡前共读的儿童,其睡眠焦虑指数比仅母亲参与的低28%。这或许与父亲通常采用更具结构性的叙事方式有关。

生理调节:消解潜在干扰

饮食管理是常被忽视的睡眠因素。上海儿童医学中心营养科指出,睡前3小时摄入的蛋白质应控制在10克以内,过量蛋白质会延长消化周期。富含色氨酸的食物如香蕉、牛奶确实有助于合成血清素,但需注意摄入时间——饮用200ml温牛奶的最佳时机是睡前一小时,此时胃排空速度与色氨酸吸收速率形成理想匹配。

日间运动量的科学配比同样重要。芬兰赫尔辛基大学运动医学系通过加速度计监测发现,每日累计90分钟中等强度运动(如骑车、跳绳)的儿童,其慢波睡眠时长增加25分钟。但需注意避免睡前三小时进行剧烈运动,因为肾上腺素半衰期约为1小时,可能打乱入睡节奏。

情绪疏导:化解心理阻滞

焦虑情绪是儿童抗拒睡眠的隐形推手。北京安定医院儿童心理科临床数据显示,76%的入睡困难儿童存在未被识别的焦虑源。可采用"情绪罐"技术:准备透明容器,让孩子将烦恼写在纸条上投入其中,象征性"寄存"焦虑。该方法在南京某小学试点中,使夜醒次数减少54%。

渐进式放松训练展现出独特价值。参照美国睡眠医学学会指南设计的"身体扫描法",从脚趾到头顶的逐步放松,能有效降低交感神经兴奋性。深圳某儿童睡眠诊所的实践表明,经过两周训练,儿童的入睡潜伏期从平均47分钟缩短至19分钟,且睡眠维持效率提升33%。

这些科学验证的睡眠策略,本质上是在儿童生物钟与社会时钟之间搭建适应性桥梁。从神经生物学角度,规律作息能强化视交叉上核的节律调控功能;从发展心理学视角,稳定的睡前程序构建着安全感与掌控感。未来研究可深入探讨数字原住民一代的睡眠特征,比如屏幕蓝光过滤技术对褪黑素抑制效应的个体差异,以及虚拟现实技术在睡眠环境模拟中的创新应用。每个安睡的夜晚,都是成长旅程中不可或缺的驿站,值得家庭与社会共同守护。

上一篇:哪些眼部疾病会同时引发红血丝和视力问题 下一篇:哪些睡前仪式能帮助宝宝建立规律作息