商鞅变法与法家其他代表人物思想的异同比较

春秋战国时期的社会变革催生了法家思想的蓬勃发展。作为法家实践派的集大成者,商鞅在秦国推行的变法运动,与申不害、慎到、韩非子等理论家的思想体系既存在深刻的内在联系,又展现出显著的实践差异。这种思想脉络的交织与分野,不仅塑造了先秦法家学派的多维面相,更为后世理解法家思想的实践转化提供了独特视角。深入剖析商鞅变法与其他法家代表思想的异同,能够揭示法家学说从理论建构到政治实践的演变轨迹。

政治主张之辨

商鞅的政治改革以"壹刑、壹赏、壹教"为核心,将君主集权推向极致。他在《商君书·定分》中强调"法者,君臣所共操也",主张通过法律确立绝对君权,这与慎到"尊君卑臣"的理论看似相通,实则存在本质差异。慎到在《慎子·威德》中提出"势位之足恃",更注重君权天然的政治势能,而商鞅则通过军功爵制等制度设计,将君主权威转化为可操作的行政系统。

相较申不害"术治"思想对权谋政治的偏重,商鞅更强调制度化的治理模式。韩国宰相申不害主张"君操其本,臣操其末"(《申子·大体》),其术治理论侧重君主的驭臣之术。而商鞅在秦国推行的县制改革和户籍制度,将行政权力直接延伸至基层,这种垂直管理体系的构建,体现了从权术思维向制度思维的跨越。

法律实践差异

商鞅变法中的法律实践以"重刑止奸"为显著特征,其"刑用于将过"的主张突破传统法家的罪刑法定原则。韩非子虽在《五蠹》中强调"法不阿贵",但更注重法律与权术、威势的配合使用。商鞅在秦国推行的连坐法和告奸令,将法律威慑力渗透至社会毛细血管,这种极端化的法律实践,与《管子》主张的"刑罚不足以畏其意"形成鲜明对比。

在法理基础层面,商鞅创造性地提出"法者所以爱民"(《商君书·更法》),将严刑峻法包装为惠民政策。这种实用主义的法律阐释,与韩非子"法者,宪令著于官府"(《韩非子·定法》)的纯粹工具论存在微妙差异。美国汉学家安乐哲指出,商鞅的法律实践本质上是通过制度设计实现社会控制,而韩非子更关注法律在权力博弈中的战略价值。

经济改革分野

废井田,开阡陌"的土改政策集中体现了商鞅的经济思想。这种打破贵族经济垄断的改革措施,与《管子》"均地分力"的主张存在形似之处,但实施路径截然不同。管仲学派强调"与民分货"的利益共享,而商鞅通过"名田制"将土地分配与军功挂钩,创造出独特的激励型经济模式。日本学者守屋美都雄认为,这种改革使秦国形成了"军功-土地-爵位"的价值闭环。

在农商关系处理上,商鞅推行的"重农抑商"政策达到法家思想的极端形态。《商君书·垦令》中二十条抑商措施,与李悝"平籴法"调节农商关系的温和路线形成强烈反差。这种差异源于商鞅对"耕战"体系的绝对化追求,他将商品经济视为威胁国家机器的"淫业",这种认知在法家谱系中具有独特性和激进性。

社会治理异同

商鞅创立的"什伍连坐"制度,将法家"以法为教"的理论推向实践巅峰。这种全民相互监视的治理模式,虽与韩非子"全民皆谍"的设想相通,但商鞅通过户籍制度的精密设计,将其转化为可量化的行政考核指标。台湾学者韦政通指出,商鞅的社会控制体系实现了"将个体行为纳入国家统计范畴"的制度创新。

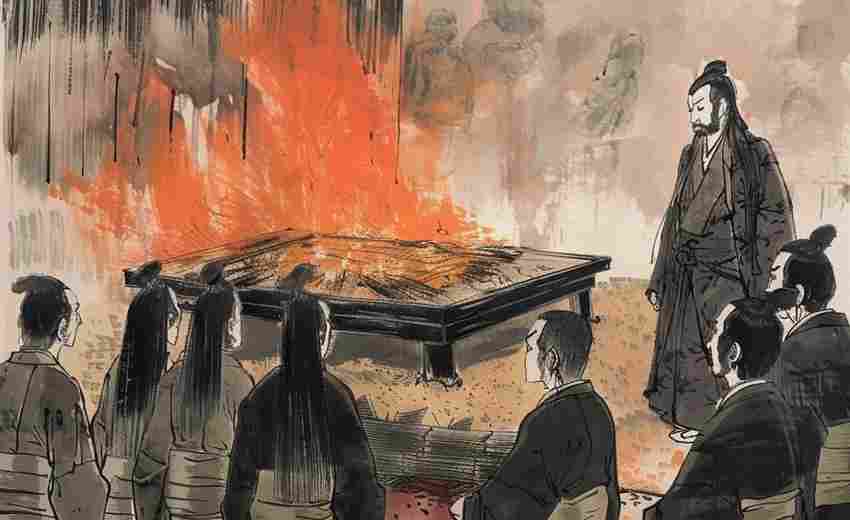

在文化治理层面,商鞅"燔诗书而明法令"的极端举措,与韩非子"以吏为师"的主张形成互补关系。但值得注意的是,商鞅在打压民间学术的却注重培养专业化的官吏群体。湖北云梦睡虎地秦简的出土证实,秦国建立了系统的官吏法律培训制度,这种"破""立"并举的治理智慧,彰显了商鞅变法超越理论层面的实践品格。

通过多维度比较可见,商鞅变法既承袭了法家"不别亲疏,不殊贵贱"的核心要义,又在实践层面发展出独特的制度创新。其与申不害、慎到、韩非子等思想家的理论差异,本质上是法家学说在不同历史语境下的形态演化。这种比较研究不仅有助于厘清法家思想的内在谱系,对理解中国古代制度文明的演进逻辑更具启示意义。未来研究可进一步关注出土文献中的行政文书,从微观运作层面深化对法家思想实践转化的认知。

上一篇:商鞅变法与李斯政策如何影响秦朝命运 下一篇:商鞅变法中的制度创新对现代立法技术的启示