奶粉过敏与不耐受的常见信号有哪些

婴幼儿时期的营养摄入对生长发育至关重要,但部分婴儿在接触配方奶粉后可能出现异常反应。牛奶蛋白过敏与乳糖不耐受是其中最常见的两类问题,二者在发病机制、症状表现及应对措施上存在显著差异。由于家长对两者的认知不足,常导致误判或延误干预,因此精准识别信号、及时调整喂养方案是保障婴儿健康的关键。

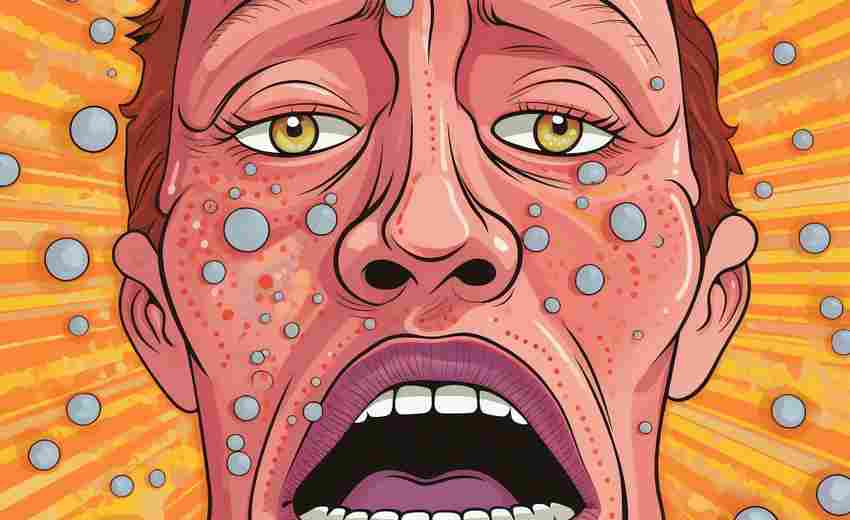

皮肤系统的警示信号

皮肤是牛奶蛋白过敏最易观察的器官。IgE介导的速发型过敏反应通常在摄入奶粉后数分钟内显现,表现为突发性荨麻疹或血管性水肿。例如,婴儿口周红斑、眼睑肿胀等典型症状,可能伴随瘙痒和皮肤温度升高。这类症状往往呈“时隐时现”特征,如风团迅速扩大又消退,需与蚊虫叮咬或热疹区分。

非IgE介导的迟发型反应则以湿疹为主,多发生于面部、四肢屈侧等部位。此类湿疹常呈慢性病程,表现为红斑、渗出或结痂,停止奶粉摄入后症状可能缓解。值得注意的是,湿疹也可能由环境因素诱发,需结合喂养记录判断是否与奶粉相关。例如,若湿疹在更换奶粉品牌后加重,或伴随其他过敏症状(如腹泻),则需高度怀疑牛奶蛋白过敏。

消化道的复杂反应

牛奶蛋白过敏与乳糖不耐受均可能引发消化道症状,但机制不同。过敏反应中,IgE介导的呕吐、腹痛常与皮肤症状同步出现,而非IgE介导的迟发型反应则表现为血丝黏液便或顽固性便秘。例如,食物蛋白诱导的直肠结肠炎会导致反复血便,尤其在6月龄前婴儿中高发。

乳糖不耐受则因肠道乳糖酶缺乏引发渗透性腹泻,大便呈酸臭蛋花汤样,并伴有腹胀、肠鸣音活跃。与过敏不同,乳糖不耐受很少单独出现皮肤或呼吸道症状。临床数据显示,约20%的牛奶蛋白过敏患儿合并乳糖不耐受,因此需通过实验室检测(如粪便pH值、还原糖试验)辅助鉴别。

呼吸道的隐匿关联

呼吸道症状在牛奶蛋白过敏中相对少见,但可能预示严重风险。急性速发型过敏可引发喉头水肿、喘息甚至过敏性休克,这类全身性反应需立即使用肾上腺素干预。非IgE介导的过敏则较少累及呼吸道,但长期未控制的过敏可能诱发慢性鼻炎或反复咳嗽,易与普通感冒混淆。

值得注意的是,乳糖不耐受几乎不会直接引发呼吸道症状。若婴儿在喝奶后出现鼻塞、喷嚏或喘息,应优先排查牛奶蛋白过敏,并通过皮肤点刺试验或血清IgE检测明确诊断。对于混合型过敏(IgE与非IgE混合介导),嗜酸性粒细胞胃肠病等复杂症状需结合内镜检查确诊。

行为与生长的微妙变化

长期未识别的过敏或不耐受可能影响婴儿整体状态。牛奶蛋白过敏患儿常表现为易激惹、睡眠碎片化,这与肠痉挛或皮肤瘙痒有关。乳糖不耐受则因腹胀、腹痛导致进食后哭闹加剧,排便后短暂缓解。

生长迟缓是另一隐蔽信号。牛奶蛋白过敏可能引发营养吸收障碍,表现为体重增长停滞或身高曲线下滑;乳糖不耐受因腹泻导致电解质流失,可能影响钙、铁吸收。临床建议对持续生长落后的婴儿进行饮食日记记录,观察症状与奶粉摄入的时间关联性。

总结与建议

牛奶蛋白过敏与乳糖不耐受的鉴别需综合皮肤、消化、呼吸等多系统表现,结合喂养史与实验室检测。速发型过敏(如荨麻疹)易识别,而迟发型反应(如湿疹、血便)常被误诊为普通肠道疾病。乳糖不耐受则以消化症状为核心,可通过调整奶粉类型(如无乳糖配方)验证。

未来研究可进一步探索遗传因素在过敏易感性中的作用,并开发更精准的家庭自测工具。对于家长,建议出现疑似症状时进行“饮食回避-激发试验”:暂停普通奶粉2-4周,改用深度水解或氨基酸配方,若症状改善则可初步判断过敏。母乳喂养的母亲需同步回避乳制品,并通过营养补充避免钙缺乏。及时识别与科学干预,能显著降低婴幼儿远期过敏性疾病风险,为其健康成长奠定基础。

上一篇:奶粉质量问题的法律依据有哪些 下一篇:好友互动对QQ骰子奖励获取有何帮助