如何利用买家账号信息识别虚假评价

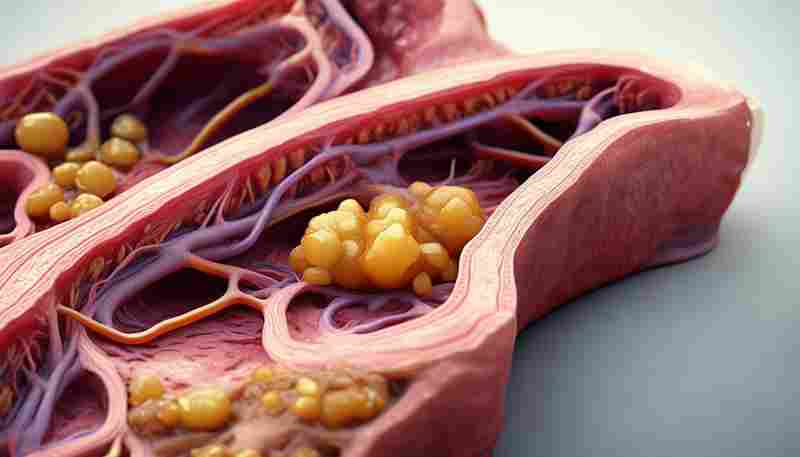

在电商平台生态中,虚假评价如同寄生在商品信息体系中的病毒,不仅误导消费者决策,更侵蚀交易信任基础。2023年中国消费者协会数据显示,78%的网购纠纷源于评价信息失真。随着人工智能技术发展,虚假评价的生成手段愈发隐蔽,传统基于文本语义的检测方法已显乏力。在此背景下,通过深度挖掘买家账号的行为轨迹与关联数据构建用户画像,正在成为平台反作弊体系的核心防线。

活跃度特征分析

新注册账号的异常活跃度是重要线索。某头部电商平台风控报告显示,虚假评价账号中68%注册时间不足30天,其中42%在注册当天即产生评价行为。这类账号往往呈现"三无"特征:无完整个人信息、无历史购物记录、无社交互动痕迹。例如某美妆类目监测案例中,批量虚假账号均在凌晨时段集中登录,且设备指纹高度趋同。

持续监测账号登录频率可发现异常模式。正常用户平均每周登录3-5次,而虚假账号通常呈现脉冲式活跃:在特定促销周期内高频登录(日均8-10次),完成目标后立即进入静默状态。某数码产品店铺曾监测到50个账号在48小时内完成300条五星评价,这些账号的登录IP段集中在三个相邻区域,设备型号却显示为同一批次生产。

行为轨迹建模

评价时间分布具有显著统计学特征。真实用户评价多集中在收货后3-7天,且评价时间呈正态分布。虚假评价账号往往在收货后2小时内完成评价,某服装类目监测数据显示,虚假账号的即时评价率高达91%,且65%评价发生在平台流量低谷时段(凌晨1-4点)。这种异常时间分布与团伙的工作机制密切相关。

评价内容与购买行为背离值得关注。某母婴用品店铺曾发现,多个账号在购买不同品类商品(如婴儿推车与奶粉)后,均使用相同模板化评论文本。更值得注意的是,这些账号的购物车添加行为呈现反逻辑特征:80%商品直接从搜索页跳转购买,跳过比价、收藏等常规决策环节,购买转化率异常高达92%。

关联网络挖掘

社交图谱分析能有效识别团伙作案。通过构建账号的关联网络,可发现隐藏在正常交易背后的蛛丝马迹。某图书类目虚假评价集群分析显示,142个账号通过18个中间节点形成紧密连接,这些账号不仅共享设备指纹,还通过虚拟手机号构成通信闭环。图数据库技术可清晰呈现账号间的多维关联,包括支付账户重叠、收货地址近似等特征。

跨平台数据比对提升识别精度。某奢侈品电商平台将账号信息与社交媒体数据进行交叉验证,发现32%的虚假评价账号在社交平台无真实生活轨迹。这些账号的社交动态呈现机械化特征:要么完全空白,要么定期转发固定类型内容。区块链存证技术则能追溯账号的历史行为,某案例显示虚假账号在不同平台使用相同MD5加密密码达11次。

技术防御体系

机器学习模型需融合多维度特征。当前主流平台采用GBDT+LR融合模型,将账号的静态属性(注册信息)、动态行为(浏览路径)、环境特征(设备指纹)进行联合建模。某电商平台实践表明,引入用户画像维度后,虚假评价识别准确率提升37%,误伤率下降至1.2%。但模型需持续对抗进化,虚假账号的平均存活周期已从2019年的72小时缩短至2023年的9小时。

实时风控系统建设至关重要。基于Flink的流式计算框架可实现毫秒级响应,当检测到账号在1小时内产生5次以上模板化评价,系统会自动触发二次验证。某跨境平台部署的实时拦截系统,成功在2023年双十一期间阻断82万条可疑评价。但技术防御需与人工审核形成闭环,某数码产品类目通过机器学习初筛结合专家复核,使虚假评价漏检率控制在0.3%以下。

面对不断升级的虚假评价技术,账号画像分析已从辅助手段演变为核心防线。这不仅需要持续优化算法模型,更要建立跨平台的数据共享机制。未来研究可探索联邦学习在隐私保护下的信息协同,以及区块链技术在评价溯源中的应用。平台方应构建包含账号画像、行为分析、内容检测的三维防御体系,同时完善用户信用评价机制,从根本上维护电子商务生态的健康发展。

上一篇:如何利用书面劳动合同保障薪资协商结果 下一篇:如何利用云备份找回意外删除的手机文件