如何通过空气透视增强画面的空间层次感

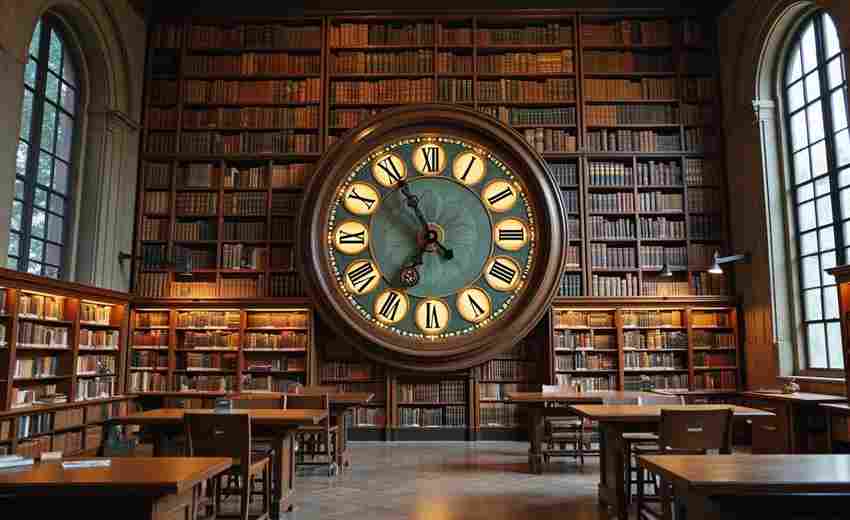

当清晨雾气笼罩群山,远处的山脊在蓝灰色调中逐渐隐没,这种自然界的视觉现象启发了艺术家对空间深度的探索。空气透视作为二维平面塑造三维幻象的核心技法,自文艺复兴时期被系统研究以来,始终是艺术家构建画面空间秩序的重要工具。在当代视觉艺术创作中,如何科学运用空气透视原理,直接影响着作品的空间可信度与视觉感染力。

色彩与明度控制

空气密度对光线的散射作用,使得景物随距离增加呈现明显的色彩偏移。达芬奇在《论绘画》中首次系统描述这种现象:近景物体保留原色饱和度,中景转为蓝灰调,远景则融入天际线。现代色彩学研究表明,光线在空气中每穿透1000米,短波蓝光散射量增加12%,这种物理特性为艺术家提供了可控的色彩衰减规律。

在实践操作中,可通过建立三级明度系统强化空间层次。前景采用高对比的明暗关系,中景保持中间调,远景则压缩至狭窄的明度范围。英国水彩画家透纳在《暴风雪中的汽船》创作中,将船体保留在85%的明度值,而背景暴风云控制在40%-60%区间,这种递进式明度控制成功塑造出翻涌的空间深度。

虚实对比处理

空气介质对视觉信息的过滤作用,导致景物质感随距离产生衰减。科罗的巴比松风景画显示,前景树叶的肌理刻画可达300个明度层次,而同等面积的远景树木仅保留30个层次。这种虚实渐变不仅符合视觉生理特征,更引导观者视线在画面中形成动态扫描。

边缘线的处理尤为关键。近景物体轮廓清晰锐利,中景转为柔和的过渡边缘,远景则呈现模糊的虚化状态。日本浮世绘大师葛饰北斋在《富岳三十六景》系列中,通过控制线条锐度,使富士山在各类场景中始终保持恰当的空间定位,这种技法后被印象派画家广泛借鉴。

细节层次强化

视觉心理学实验证实,人眼对细节的辨识度随观看距离呈指数级下降。在画面纵深构建中,前景可安排0.5mm级别的细节刻画,中景缩减至2-3mm的基本形,远景则简化为5mm以上的色块组合。俄国风景画家希施金在《松树林》中,近处松针的精密描绘与远处树冠的概括处理形成强烈对比,创造出令人信服的空间递进。

现代数字绘画软件的数据分析显示,成功的空间透视作品通常包含6-8个清晰可辨的细节层级。每个层级的细节量应遵循斐波那契数列递减规律,即后层细节量约为前层的61.8%。这种黄金比例衰减既符合自然规律,又满足视觉审美需求。

综合运用与创新

当代艺术家在继承传统技法基础上,发展出多种创新表现方式。大卫·霍克尼的拼贴摄影通过多视角叠加,将空气透视的时间维度引入空间表现;中国画家吴冠中则在水墨创作中,利用宣纸的晕染特性模拟空气湿度变化。这些创新实践证明,空气透视原理在不同媒介中具有强大的适应性。

跨学科研究为空气透视注入新活力。大气物理学关于气溶胶分布的研究,为数字艺术家提供了精确的景深计算公式;眼动追踪技术则揭示了观者视线在虚实区域间的移动规律。这些科技成果正在重塑传统透视理论的应用边界。

在绘画实践中,空气透视不仅是模仿自然的工具,更是建构视觉秩序的语法系统。从卡拉瓦乔的明暗法到莫奈的色彩分解,历代大师都在证明:对空气介质的理解深度,直接决定画面空间的表现力度。未来研究可着眼于动态媒介中的透视变异,以及跨文化视觉认知差异对空间感知的影响,这些探索将推动二维艺术向更丰富的维度演进。

上一篇:如何通过穴位按压促进头皮血液循环 下一篇:如何通过空间层次感营造立体化场景