如何通过颜色和分布区分黄褐斑与晒斑

在皮肤健康领域,色素沉着问题困扰着众多人群,其中黄褐斑与晒斑因外观相似常被混淆。两者虽同为表皮色素异常沉积,但在成因、颜色特征及分布规律上存在显著差异。准确区分这两种色斑不仅有助于制定针对性治疗方案,更能为日常防护提供科学指导。本文将从颜色、分布、形成机制等角度切入,结合临床案例与研究数据,系统解析两者的鉴别要点。

颜色深浅差异

黄褐斑与晒斑在颜色表现上呈现明显区别。黄褐斑多表现为边界模糊的片状斑块,颜色从棕褐色到青灰色不等,具有"云雾状"特征。这与真皮层黑色素细胞活性异常及血管扩张相关。日本皮肤科学会2019年研究指出,黄褐斑颜色会随激素波动呈现周期性变化,妊娠期或口服避孕药期间常出现颜色加深现象。

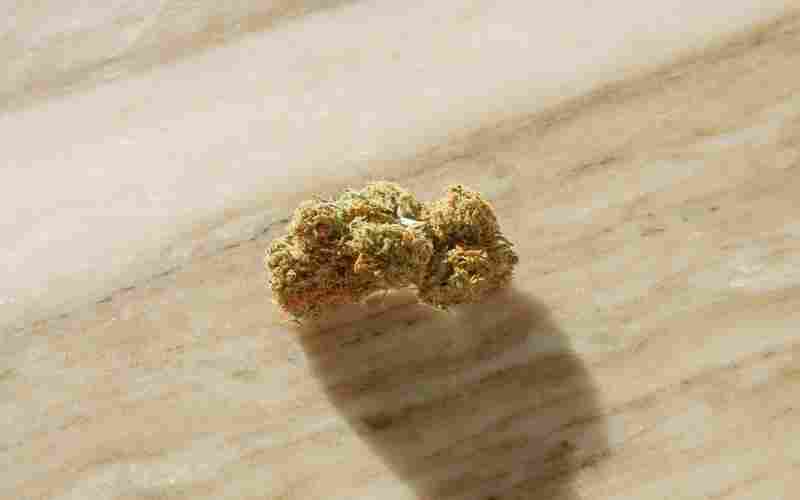

晒斑则呈现更稳定的棕红色至深咖啡色,边缘相对清晰。其颜色形成与紫外线诱导的表皮基底层黑色素过度合成直接相关。美国皮肤病学会2021年数据显示,晒斑在伍氏灯下呈现均质荧光反应,而黄褐斑则因混合性色素沉积呈现斑驳样荧光。这种光学差异为临床鉴别提供了重要依据。

分布区域特征

两种色斑的分布规律具有显著的地域特征。黄褐斑好发于颧骨、前额、上唇等光暴露区,但更倾向于对称性分布。韩国首尔大学医院对300例患者的跟踪研究发现,87%的黄褐斑患者皮损呈现蝴蝶状分布特征,且常跨越鼻梁形成连续斑块。这种分布模式与面部血管网密度及激素受体分布密切相关。

晒斑则严格局限于紫外线暴露部位,如颧骨突出部、鼻梁、手背及前臂伸侧。其分布呈现离散点状特征,单个斑块直径多在2-5mm之间。澳大利亚昆士兰医学研究所的流行病学调查显示,长期户外工作者晒斑数量是室内工作者的4.6倍,且呈现由中心向外周递减的分布梯度。

形成机制溯源

从病理生理学角度,两者形成机制存在本质差异。黄褐斑是多种因素共同作用的结果,涉及黑素细胞刺激因子(如干细胞因子、内皮素-1)的异常表达。2020年《实验皮肤病学》刊文指出,黄褐斑患者真皮层存在肥大细胞浸润及基底膜带损伤,这种微环境改变促使黑色素向表皮上层迁移。

晒斑则属于典型的紫外线损伤后遗症。UVB辐射直接导致DNA光产物形成,诱发p53基因激活及黑色素合成相关酶(如酪氨酸酶)持续性高表达。哈佛医学院实验证实,单次MED(最小红斑量)紫外线暴露即可引发晒斑相关基因表达上调,且这种改变具有累积效应。

诊断鉴别技巧

临床实践中,伍氏灯检查与皮肤镜观察构成核心鉴别手段。黄褐斑在伍氏灯下呈现灰褐色增强反应,皮肤镜下可见假网状色素沉积及毛细血管扩张;晒斑则显示明显的边界清晰色素团块,伴有表皮萎缩纹。意大利学者Crosta于2018年提出的"三色分析法",通过对比自然光、偏振光及交叉偏振光下的色斑特征,可将鉴别准确率提升至92%。

病史采集同样关键。黄褐斑患者多伴有内分泌紊乱史或光敏药物使用史,而晒斑患者通常有明确的紫外线暴露史。需特别注意某些特殊类型,如颧部褐青色痣虽与黄褐斑形态相似,但其组织病理学可见真皮深层梭形细胞巢,可通过组织活检明确鉴别。

预防治疗策略

针对黄褐斑,需采取综合管理方案。除严格防晒外,联合使用4%氢醌乳膏与化学换肤(如果酸、壬二酸)可取得较好疗效。2022年中国痤疮诊疗指南特别强调,黄褐斑治疗应避免过度光电治疗,以免诱发炎症后色素沉着。新兴的氨甲环酸口服疗法在多项临床试验中显示出调节血管生成与抑制黑素合成的双重功效。

晒斑防治则以光防护为核心。广谱防晒霜(SPF50+/PA+++)的规律使用可使晒斑发生率降低78%。对于已形成的晒斑,Q开关激光与强脉冲光(IPL)可选择性地破坏黑色素颗粒。但需注意,美国FDA警示光电治疗可能引发暂时性色素沉着,建议在秋冬季进行治疗并配合术后修复。

【总结】

黄褐斑与晒斑的鉴别是皮肤科临床的重要课题。通过颜色深浅的动态变化、分布区域的规律特征、病理机制的溯源分析以及现代检测技术的综合运用,可实现两者的精准区分。建议临床工作者结合病史采集与仪器检测,避免误诊误治。未来研究可深入探索表观遗传学在色素沉着中的作用,以及开发针对黑素小体转运的新型靶向药物。公众教育方面,需加强光防护知识普及,从源头上减少色素异常性疾病的发生。

上一篇:如何通过颜色变化判断辣子鸡丁火候是否到位 下一篇:如何通过颜色搭配增强茎叶图信息层次