孕妇脚气治疗中如何选择安全药物

孕期脚气治疗的安全用药指南:平衡疗效与母婴健康

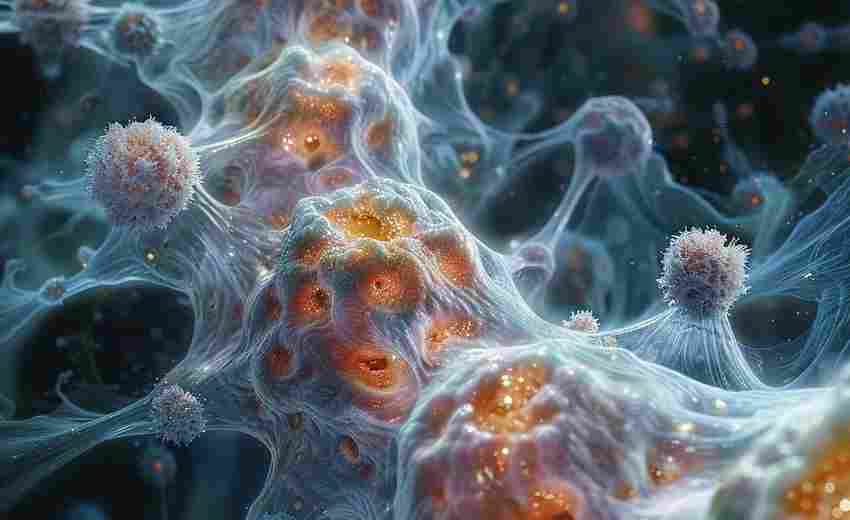

孕期是女性生理机能发生显著变化的特殊阶段,脚气(足癣)的反复发作常令准妈妈陷入用药安全与症状缓解的两难境地。真菌感染引起的瘙痒、脱屑不仅影响生活质量,还可能因抓挠引发继发感染。如何在控制病情的同时规避胎儿风险,成为临床治疗的核心挑战。本文将从药物机制、使用规范及综合管理角度,系统探讨孕期脚气的科学应对策略。

药物安全性评估

妊娠期用药分级体系的指导意义

美国FDA将药物对胎儿的影响分为A、B、C、D、X五级,其中B类药物如克霉唑、咪康唑等外用抗真菌药,在动物实验中未发现致畸性,人类研究数据也显示其安全性。这类药物通过抑制真菌细胞膜麦角固醇合成发挥作用,皮肤吸收率低于5%,极少进入血液循环。而C类药物如硝酸咪康唑(达克宁),虽缺乏充分的人类研究数据,但局部小面积使用时风险可控。

药物选择中的风险规避策略

临床研究显示,酮康唑乳膏因透皮吸收率较高(约8%),可能干扰胎儿激素代谢,孕早期需谨慎使用。相比之下,特比萘芬乳膏的分子量较大,透皮吸收率仅为1.2%,成为中重度感染的首选。值得注意的是,含糖皮质激素的复方制剂虽能快速止痒,但长期使用可能抑制局部免疫,增加真菌扩散风险。

外用药物的选择与使用

优先推荐的单方制剂

克霉唑作为妊娠B类药物,对红色毛癣菌的MIC(最小抑菌浓度)低至0.03μg/ml,每日两次涂抹即可有效抑制90%的真菌增殖。联苯苄唑乳膏因其独特的双重作用机制——既破坏真菌细胞膜又抑制角鲨烯环氧化酶,对耐药菌株表现出更好疗效。对于浸渍型脚气,可先用3%硼酸溶液湿敷收敛渗出,再涂抹抗真菌药膏,能提升疗效30%以上。

规范用药的关键细节

药膏涂抹需覆盖皮损周围2cm正常皮肤,每天使用不超过体表面积的10%。研究显示,足部药物保留时间达到6小时,杀菌率可提升至95%。若合并甲癣,需避免使用渗透性强的环吡酮胺,其12%的系统吸收率可能带来潜在风险。

口服药物的风险与禁忌

绝对禁忌的致畸药物

伊曲康唑、氟康唑等唑类口服药,其致畸率在孕早期可达3%-5%,可能引发颅面畸形和骨骼发育异常。特比萘芬口服制剂的胎盘透过率高达70%,动物实验显示其胚胎毒性呈剂量依赖性。这些药物仅适用于危及生命的系统性真菌感染,且需严格遵循风险收益评估。

特殊情况的应对方案

对泛发性体癣合并足癣的孕妇,可在孕中期后短期(不超过2周)使用灰黄霉素,其与血浆蛋白结合率达80%,胎儿暴露量相对较低。但需同步监测肝功能,该药引发血清转氨酶升高的概率为3%-5%。

辅助疗法与生活管理

循证支持的自然疗法

5%醋酸溶液泡脚能降低皮肤pH值,创造不利于真菌生存的环境,每日15分钟可使瘙痒缓解率达68%。绿茶多酚提取物局部应用,通过抗氧化作用减轻炎症反应,与抗真菌药联用可使治愈时间缩短40%。需注意,高浓度盐水泡脚可能破坏皮肤屏障,反加重症状。

环境干预的关键作用

紫外线消毒鞋柜能使真菌存活率降低99%,建议每周进行2次30分钟照射。选择含银纤维的抗菌袜,其抑菌效果可持续20次洗涤,配合透湿率>500g/m²/24h的鞋具,能降低复发率55%。研究显示,足部湿度持续超过65%RH时,真菌繁殖速度加快3倍。

孕期脚气治疗的本质是在母婴安全与疾病控制间寻找平衡点。现有临床证据表明,规范使用B类外用药配合严格的环境管理,可使85%的孕妇获得症状缓解。未来研究需着重解决两大问题:一是建立孕期外用抗真菌药的药代动力学模型,二是开发基于纳米载体的靶向给药系统以降低系统暴露量。建议医疗机构建立妊娠期皮肤病多学科会诊制度,为特殊病例提供个性化解决方案。准妈妈们应建立科学认知——适度治疗远比盲目忍耐更有利于母婴健康。

上一篇:孕妇脚气期间是否需要补充B族维生素 下一篇:孕妇腿部抽筋的常见诱因及科学解释