孕晚期脐带绕颈的风险会自然降低吗临床数据说明

随着产前超声技术的普及,"脐带绕颈"成为产科报告单上的高频词汇。据《中华围产医学杂志》统计,约20%-30%的孕妇在孕晚期超声检查中发现胎儿存在脐带绕颈现象。这种现象是否随着孕周增加自然缓解?其风险演变是否存在特定规律?这些问题牵动着无数家庭的神经,更考验着临床决策的科学性。

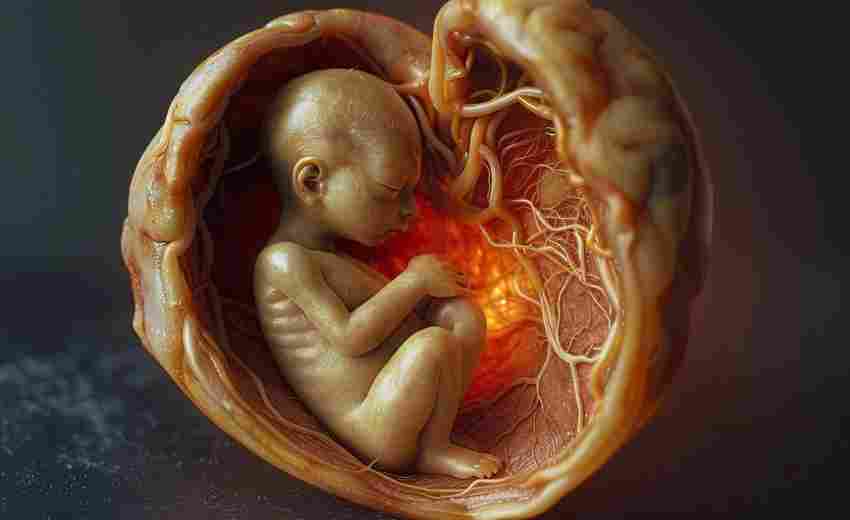

脐带生理特性解析

脐带作为连接母体与胎儿的生命通道,其独特的螺旋结构赋予极强的延展性。组织学研究显示,脐血管外包裹的华通胶质具备良好弹性,可承受200mmHg的压力而不影响血流。这种生物学设计使脐带在缠绕颈部时仍能维持正常功能,这也解释了为何多数绕颈胎儿无临床症状。

随着孕周推进,胎儿皮下脂肪逐渐增厚,颈围周径增大。2021年《妇产科超声》刊载的队列研究显示,孕36周后胎儿颈围平均每周增长0.5cm,这种解剖学变化可能促使缠绕的脐带自然松解。但需注意,脐带缠绕的松紧度与残余长度密切相关,当残余脐带长度不足40cm时,自发松解概率显著降低。

孕周与风险演变趋势

复旦大学附属妇产科医院针对5000例单胎妊娠的回顾性分析显示,孕32周发现的脐带绕颈病例中,约65%在分娩前超声显示绕颈消失。这种动态变化与胎儿体位改变、羊水量调节密切相关。特别是孕晚期胎儿入盆过程中,头部下降可能带动脐带位置调整,促使绕颈松解。

但风险演变存在显著个体差异。英国皇家妇产科学院的研究指出,绕颈两周以上的案例中,仅28%在孕晚期自然解除。残余脐带长度小于30cm的孕妇,即使绕颈解除,胎儿窘迫发生率仍比正常组高1.8倍。这提示临床评估需结合绕颈周数、脐带长度等多维度参数。

产前监护策略优化

现代产前监护体系已形成多维评估模式。胎心监护联合超声血流动力学监测可有效识别高危病例。多普勒超声检测脐动脉S/D值异常升高(>3.0)时,提示脐血流阻力增加,需加强监护频次。值得注意的是,2023年《母胎医学》最新指南强调,单纯绕颈不应作为剖宫产指征,需结合其他临床指征综合判断。

家庭监护同样具有重要价值。孕妇可通过胎动计数建立个体化监测基线,当胎动频率较日常减少50%时需立即就诊。临床数据表明,规范实施胎动监测的孕妇群体,其不良妊娠结局发生率降低37%。

未来研究方向展望

现有研究多基于横断面数据,缺乏对脐带绕颈动态演变过程的连续观察。建议建立多中心前瞻性队列,利用人工智能影像分析技术,实时追踪绕颈形态学变化。脐带力学特性的定量研究,可能为风险预测提供新维度。基因层面探索脐带胶原蛋白合成相关基因多态性,或可揭示个体易感性差异。

在临床实践中,既不能对脐带绕颈过度焦虑,也不能忽视潜在风险。通过精准的产前评估体系,结合动态监测与个体化干预,才能真正实现母婴安全的最优保障。这需要产科、超声科、新生儿科等多学科协作,共同构建科学的风险管理体系。

上一篇:孕晚期感冒咳嗽如何通过饮食调理缓解症状 下一篇:孕期上火引发嘴唇水泡该如何调理