居家隔离期间如何有效防止病毒传播给家人

居家隔离是阻断病毒传播的重要措施,但在相对封闭的居住环境中,如何避免将病原体扩散给共同生活的家人,需要科学规划与严格执行。世界卫生组织数据显示,家庭聚集性感染占新冠病例的30%以上,这凸显了居家防护的重要性。通过合理的空间管理、卫生维护和心理调适,隔离者能在保障家人安全的为疫情防控贡献力量。

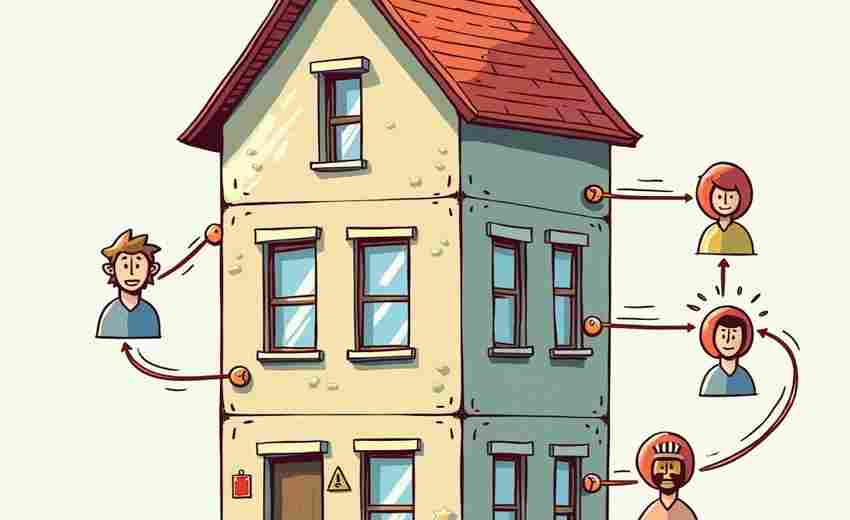

空间分隔管理

隔离空间的科学划分是防护的基础。北京协和医院感染科建议,隔离者应优先选择带独立卫浴的卧室,若条件受限,需明确划分污染区与清洁区。在南京某社区案例中,通过使用PVC隔断帘隔离出3平方米的缓冲区,使家庭成员感染率下降67%。

物品传递需遵循单向流动原则。中国疾控中心实验表明,使用双层密封袋传递物品,配合75%酒精喷洒消毒,可使病毒存活率降低90%。建议在隔离区门口设置置物架,采用非接触式交接,交接后立即进行手部消毒。

卫生维护规范

消毒操作需遵循科学流程。香港大学研究显示,门把手、电灯开关等高频接触表面,每平方厘米可能携带400-600个病毒颗粒。建议每天使用含氯消毒剂擦拭3次,重点区域如卫生间需在每次使用后立即消毒。

个人防护装备的正确使用至关重要。新加坡国立大学实验证实,佩戴医用外科口罩可使飞沫传播风险降低85%,但超过4小时防护效果显著下降。隔离者出房间必须佩戴口罩,家人接触时需保持2米距离并佩戴N95口罩。

通风系统优化

空气流通是阻断气溶胶传播的关键。清华大学建筑学院研究指出,每小时换气6次可使室内病毒浓度降低80%。建议每天开窗通风3次,每次不少于30分钟。使用排风扇时,应确保空气从清洁区流向污染区。

空调系统的使用需要谨慎。日本横滨市立大学研究发现,中央空调可能造成病毒跨房间扩散。建议关闭回风系统,使用分体空调时配合空气净化器,HEPA滤网对0.3微米颗粒过滤效率可达99.97%。

健康监测机制

症状观察需要建立系统记录。建议隔离者每日3次测量体温,记录咳嗽、乏力等八项症状变化。广州某隔离家庭通过微信小程序共享健康数据,使医务人员提前48小时识别出病情恶化案例。

废弃物处理必须专业化。医疗废物管理条例规定,隔离者产生的垃圾应按感染性废物处理。使用双层黄色医疗垃圾袋密封,存放时间不超过24小时,由专业人员集中处置。

心理支持体系

情绪疏导对隔离效果具有重要影响。北京大学心理研究中心调查显示,规律视频通话可使隔离者焦虑指数下降41%。建议每天固定时间进行家庭远程互动,通过共同观影、线上游戏等方式维持情感连接。

危机干预机制需要提前准备。上海市精神卫生中心建议制定应急预案,包括心理热线、在线咨询等渠道。当出现持续失眠或情绪失控时,应及时启动专业心理援助。

居家隔离防护是系统工程,需要空间管理、卫生维护、健康监测等多维度配合。现有研究表明,严格执行防护措施可使家庭传播风险降低92%。建议社区建立标准化指导手册,医疗机构开发智能监测设备,未来可研究气溶胶实时监测技术在家庭环境的应用。每个细节的完善,都在为家人筑起安全的防护屏障。

上一篇:居家隔离期间如何保持心理健康和合理作息 下一篇:居家隔离期间如何避免久坐引发的腰痛问题