山林林权证评估报告应包含哪些核心内容

山林林权证评估是自然资源资产管理的重要环节,其评估报告的规范性直接影响林权流转、抵押融资等经济活动的合法性。在生态文明建设背景下,如何构建科学完善的评估框架体系,成为推进林业产权制度改革的关键命题。一份专业的评估报告不仅是权益确认的法律凭证,更是实现生态价值转化的重要载体。

产权界定与法律基础

评估报告必须明确林权证载明的法定权利范围,包括林地使用权、林木所有权及经营权等细分权益的归属状态。通过核对不动产权登记信息、历史流转合同等文件,确认评估对象是否存在共有权属、抵押担保等权利限制情形。

法律依据的完整性直接影响评估效力。需系统梳理《森林法》《农村土地承包法》等法规条款,核实林权证核发程序的合规性。对于集体林权改革后的新型经营主体,需特别注意股份制合作社等特殊主体的权利认定规则,避免因法律适用偏差导致评估结论失效。

资源调查与技术标准

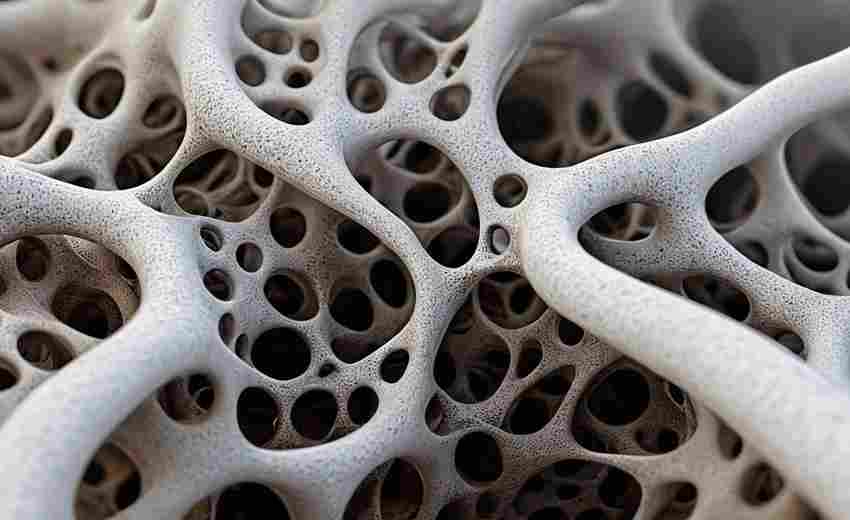

立地条件调查构成评估的基础支撑。需采用遥感测绘与实地踏勘相结合的方式,建立包含海拔、坡度、土壤类型等15项指标的三维立地模型。2021年自然资源部发布的《森林资源调查技术规程》要求,郁闭度测定必须采用角规控制法,确保数据采集的标准化。

生物量核算需要突破传统蓄积量测算的局限。根据中国林科院最新研究成果,建议引入碳储量转换系数法,结合样方调查数据推算生态系统服务价值。对于混交林分,应参照《森林资源资产评估技术规范》中的组分比例法进行价值分割。

价值评估方法体系

市场比较法的应用需建立区域基准数据库。以福建省林权交易中心2023年数据为例,杉木成熟林交易价格区间为每公顷8-12万元,评估时应根据林龄、径级等差异设置调整系数。对于缺乏可比案例的特殊林种,可采用收益现值法进行替代评估。

成本重置法在生态公益林评估中具有特殊价值。北京林业大学研究团队提出的"生态修复成本核算法",将造林管护成本与碳汇溢价相结合,为生态补偿机制提供了量化依据。该方法在长江防护林体系评估中已取得显著成效,误差率控制在5%以内。

法律合规性审查

权属证明文件的完整性审查应建立三级验证机制。原始林权证需与不动产登记簿、森林资源档案进行交叉核对,重点核查宗地边界坐标的吻合度。对于存在历史纠纷的林地,必须取得乡镇出具的权属无争议证明。

环境保护法规的符合性审查不容忽视。根据《建设项目使用林地审核审批管理办法》,涉及生态保护红线的林地需单独编制影响评估报告。2022年湖南某林场抵押评估案例显示,未履行环评手续直接导致评估价值缩水40%,凸显法律审查的重要性。

风险评估与防范措施

市场波动风险需建立动态预警模型。基于国家林草局发布的木材价格指数,运用ARIMA时间序列分析法预测未来三年行情走势。对于经济林评估,应特别关注品种改良带来的价值波动,如油茶新品种的推广使单位产出提升30%以上。

自然灾害风险量化需要引入保险精算技术。参照中国再保险集团的森林灾害损失数据库,建立区域风险等级图谱。在福建等台风频发地区,评估报告必须包含防风林带完整性的专项评估,并将防灾设施维护成本纳入价值扣减项。

报告规范与存档要求

文本结构应符合《资产评估准则——森林资源资产》的格式规范。正文部分需包含评估目的、基准日、价值类型等12项法定要素,附件材料必须涵盖权属证明、调查图表等全套佐证文件。浙江省2023年推行的电子签章系统,实现了评估报告的全流程数字化存证。

档案管理应建立双重备份机制。纸质文档按《林业档案管理办法》保存30年以上,电子数据采用区块链技术进行分布式存储。值得注意的是,2024年起施行的新《档案法》要求评估底稿保存期限延长至资产评估周期结束后10年。

构建科学完备的林权评估体系,需要技术标准、法律规范和市场机制的协同创新。未来研究可着重探索动态评估模型的构建,将实时监测数据与定期评估相结合。跨学科研究团队的组建、区域评估参数库的共建共享,将成为提升评估专业水平的重要方向。只有建立与时俱进的评估机制,才能更好服务林业高质量发展战略。

上一篇:山林林权证的审批机关有哪些常见问题 下一篇:山竹产量与市场价格之间存在怎样的关联