工作中的顿悟时刻:如何从困惑走向豁然开朗

午夜的写字楼里,键盘声与咖啡机嗡鸣交织,映照着无数职场人相似的困惑面孔。某位设计师在连续修改三十版方案后突然捕捉到创意灵感,某位工程师在反复调试代码时意外发现最优路径,这些戏剧性的顿悟时刻背后,暗含着思维跃迁的科学密码。当认知迷雾逐渐消散,那道穿透云层的光束往往预示着个人能力的蜕变与成长。

认知重构的蝴蝶效应

功能固着的认知陷阱常使人深陷思维定式。心理学家卡尔·邓克尔曾通过蜡烛实验揭示:当人们将盒子单纯视为容器时,就无法想到用它承接融蜡制作烛台。职场中的困境往往源于对工具、流程的僵化认知,就像被困在透明玻璃瓶里的蜜蜂,不断撞击看得见的障碍。

突破的关键在于建立认知弹性。谷歌工程师在开发广告算法时,曾将用户点击率与页面停留时间结合分析,创造出革命性的质量评分体系。这种跨维度思考如同在认知迷宫中架设天梯,当市场分析师将消费者行为数据与气象变化关联时,往往能发现意想不到的商业规律。

经验沉淀的复利效应

德国心理学家艾宾浩斯的记忆曲线揭示:零散的知识碎片会随时间消散,但系统化的经验网络具有抗遗忘性。某位资深审计师在核查企业账目时,能瞬间识别异常数据模式,这种直觉背后是十年间经手三千份报表形成的神经突触连接。

知识晶体化的过程需要刻意练习。外科医生的手术精准度与操作案例数量呈指数关系,当积累突破临界点时,会出现质的飞跃。微软研究院发现,程序员在编写五万行代码后,调试效率会提升400%,这种非线性成长印证了经验复利的魔力。

思维容器的扩容革命

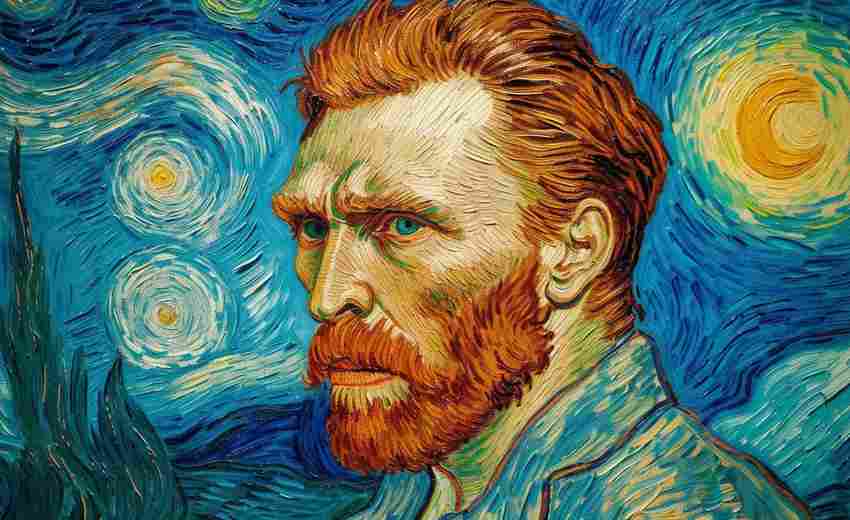

大脑的默认模式网络在放松时更活跃,这解释了为何沐浴时常迸发灵感。诺贝尔奖得主中村修二在骑自行车时想通蓝光LED技术难题,3M公司著名的15%自由工作时间制度,都在印证主动制造思维空隙的价值。

多元思维模型的碰撞产生化学反应。当生物学家研究蚂蚁群体行为时,意外为互联网路由算法提供启发;经济学家用博弈论解析职场晋升策略,这些跨界迁移印证了查理·芒格的多元思维理论。定期接触陌生领域知识,就像为认知操作系统安装新插件。

情绪黑箱的解码工程

杏仁核过度激活会关闭前额叶皮层,这正是焦虑时难以理性思考的原因。神经科学家发现,深呼吸六次能使皮质醇水平下降20%,某投行交易员在压力情境下采用箱式呼吸法,决策准确率提升35%。

积极情绪扩展认知带宽。正向心理学实验显示,观看喜剧片段后的受试者在远距离联想测试中得分提高27%。某互联网公司在会议室设置解压玩具后,产品创意通过率提升40%,印证了芭芭拉·弗雷德里克森的拓展-建构理论。

当思维迷雾散尽时,那些曾令人辗转反侧的问题往往展现出简洁优雅的解决路径。这种认知跃迁不是偶然的幸运,而是神经可塑性、经验积累与思维策略共同作用的结果。未来的职场研究或许可以深入探索不同行业的顿悟触发机制,企业则可尝试构建更符合认知规律的工作场景。对个体而言,保持开放的学习心态,建立系统化的知识图谱,或许就是点亮思维星空的火种。

上一篇:工作中如何突破职业瓶颈实现自我超越 下一篇:工作中遇到的典型挑战有哪些解决策略