广场舞跳跃动作需注意哪些误区

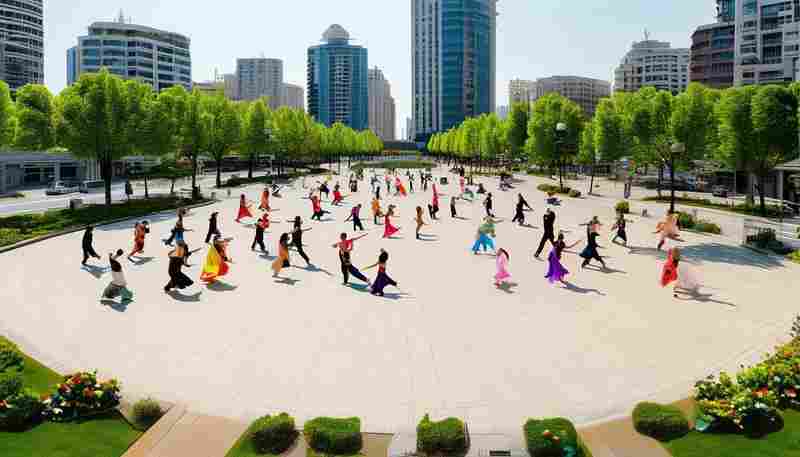

随着全民健身热潮的持续升温,广场舞已成为中老年群体最受欢迎的运动方式之一。其中跳跃动作作为舞蹈表现力的重要组成部分,既能增强心肺功能又可提升肢体协调性。但近期多起因跳跃动作不当引发的运动损伤案例显示,参与者普遍存在动作认知误区,这些错误不仅影响锻炼效果,更可能造成不可逆的身体损伤。科学认识动作要领,规避常见误区,已成为保障广场舞运动可持续发展的关键。

热身准备缺失

多数广场舞参与者存在"即到即跳"的误区。北京体育大学2022年的抽样调查显示,超过68%的广场舞爱好者未进行系统热身就直接参与高强度跳跃动作。肌肉在未激活状态下突然发力,极易导致跟腱拉伤、膝关节半月板磨损等问题。

专业舞蹈教练王美玲指出,有效热身应包含动态拉伸和关节激活两个环节。动态拉伸需针对下肢主要肌群进行15-20次交替抬腿、摆胯等动作,使肌肉温度上升至38℃左右。关节激活则应通过踝关节画圈、膝关节屈伸等动作,增加滑液分泌量,这项建议已被写入《社区健身指导手册(2023版)》。

动作幅度失控

追求视觉效果常导致动作过度的误区。部分参与者盲目模仿专业舞蹈演员的大幅度跳跃,造成关节超伸现象。运动医学专家李建国团队通过运动捕捉系统发现,普通中老年人进行超过30厘米的垂直跳跃时,膝关节承受压力可达体重的3-5倍。

合理的动作幅度应根据个体差异调整。建议采用"脚跟离地测试法":站立状态下尝试提踵,当足跟离地高度超过3厘米即应停止加大幅度。对于骨质疏松患者,北京市骨科研究所推荐采用"微跳跃"模式,即保持足底始终接触地面,通过踝关节发力模拟跳跃动作。

节奏盲目跟风

音乐节奏与身体节律的错位是常见误区。某社区健身中心2023年跟踪数据显示,选择每分钟超过140拍快节奏音乐的团队,其成员发生运动损伤的概率是慢节奏组的2.3倍。这种超负荷节奏易引发心率失常,尤其对隐性心脏病患者构成威胁。

科学训练应遵循循序渐进原则。国际运动医学联合会建议,中老年群体适宜的音乐节奏控制在100-120拍/分钟区间。可采用"说话测试法":在持续跳跃过程中能完整说出10字短句,说明运动强度处于安全范围。对于初学群体,江苏省体育局推广的"阶梯式节奏训练法"已取得显著成效。

环境选择不当

场地选择忽视缓冲性能是潜在风险源。混凝土等硬质地面缺乏必要弹性,长期在此类场地进行跳跃训练,相当于每日承受数千次微小冲击。上海同济大学运动生物力学实验室测算显示,在水泥地面完成标准广场舞套路,膝关节承受的累积冲击力相当于完成10公里跑步。

理想场地应满足缓冲与防滑双重标准。国家体育总局2022年颁布的《室外健身场地建设规范》明确要求,广场舞专用区域必须铺设厚度不低于8毫米的弹性塑胶层。临时场地选择可参考"水杯测试法":将盛满水的杯子置于地面,跳跃时水面波动幅度不超过1厘米为合格。

个体差异忽视

标准化教学忽视个体特征是普遍问题。60岁人群的垂直起跳能力平均只有20岁时的40%,这个生理规律在教学中常被忽略。广州体育学院的研究表明,统一动作标准导致超过52%的参与者出现代偿性动作,这是腰肌劳损的重要诱因。

个性化调整需考虑年龄、体质双重因素。体质指数(BMI)超过28的群体,建议将跳跃动作改为踏步动作;关节置换术后患者应避免单腿跳跃;高血压患者需特别注意避免头部低于心脏位置的动作组合。美国运动医学会推出的"FITTV"原则(频率、强度、时间、类型、多样化)值得借鉴。

科学化、个性化已成为广场舞发展的必然趋势。正确认识跳跃动作的生物力学原理,建立基于运动生理学的训练体系,既能提升艺术表现力,又能有效预防运动损伤。建议相关部门加强社会体育指导员培训,开发智能监测设备实时反馈动作质量,同时鼓励运动医学专家参与课程设计,共同构建安全、科学的全民健身新模式。未来研究可重点关注不同材质鞋底对冲击力的缓冲效果,以及音乐节奏与心血管反应的量化关系,为广场舞运动提供更精准的科学指导。

上一篇:广场舞的常见舞蹈风格有哪些特色与区别 下一篇:广汽传祺GS8搭载了哪些高级驾驶辅助功能