张云雷事件中私生饭行为如何影响艺人隐私

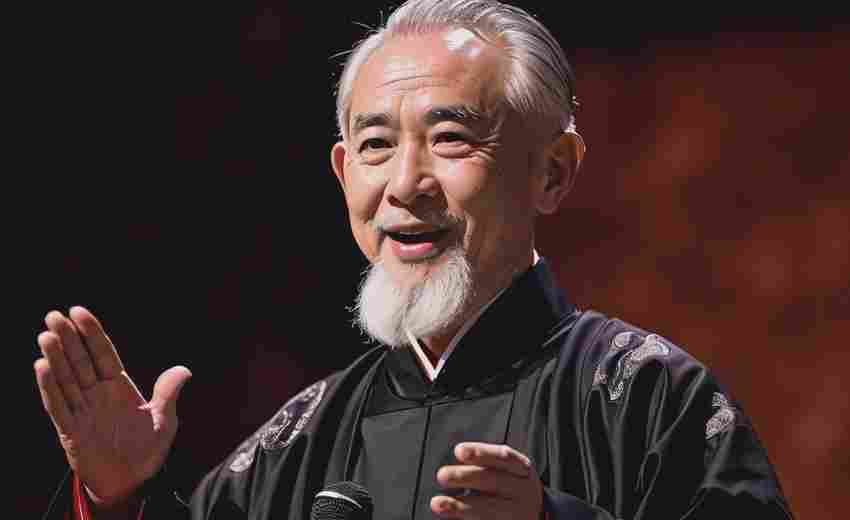

2025年2月8日,德云社相声演员张云雷在社交媒体发布聚餐动态后,连续发表多条评论控诉私生饭行为,直言“每天在家24小时被监控”,将明星隐私权问题推向舆论焦点。这一事件不仅暴露了私生饭群体的极端行径,更揭示了娱乐产业中隐私保护机制的深层漏洞。在光鲜舞台的背后,明星的私人空间正被技术手段与病态心理双重侵蚀,形成一场无声的权利危机。

二、物理空间的无边界入侵

私生饭对艺人隐私的侵犯首先表现为对物理空间的侵入。张云雷自述的“24小时监控”并非夸张修辞,而是技术渗透下的真实境遇。根据报道,私生饭通过非法安装摄像头、器,甚至租用明星住宅对面房屋架设长焦镜头,实现对私人领域全天候窥视。这种侵入已突破传统意义上的跟踪,演变为系统性监控网络。

更恶劣的是,私生饭常通过收买工作人员、窃取航班信息等手段获取核心隐私。有证据显示,张云雷的住址信息被多次转卖,导致其住宅周边长期存在蹲守者。这种物理空间的持续侵扰,迫使艺人采用频繁更换住所、伪装出行等非常规手段,实质剥夺了其作为公民的基本居住自由。

三、精神世界的持续性创伤

长期处于监控下的艺人承受着远超常人的心理压力。张云雷用“恐怖”“受不了”等词汇描述被监视感受,折射出私生饭行为对精神健康的严重损害。心理学研究指出,持续性隐私侵犯会引发创伤后应激障碍(PTSD)症状,表现为焦虑、失眠及社交回避。这种心理创伤往往具有滞后性,即使物理监控停止,恐惧记忆仍会持续影响生活决策。

典型案例显示,部分艺人因长期受扰出现职业倦怠甚至退圈倾向。张云雷在事件中爆发的情绪失控,正是心理防御机制崩溃的具象化表现。这种精神损害不仅影响个人,更可能通过家庭成员连带效应扩散,形成复杂的次生伤害链。

四、法律维权的结构性困境

现行法律体系对隐私权的保护存在明显滞后性。尽管《民法典》明确隐私权保护条款,但私生饭行为的隐蔽性与技术性导致取证困难。以张云雷事件为例,监控设备多采用加密传输,司法机关往往难以获取完整证据链。这种法律执行层面的断层,使多数案件止步于民事调解,缺乏有效震慑。

更深层矛盾在于法律界定模糊。私生饭常以“粉丝关怀”为抗辩理由,模糊正常追星与违法行为的界限。如部分私生饭主张“公开行程不构成侵权”,却无视住宅监控等明显越界行为。这种认知偏差亟需通过司法解释或专门立法予以澄清,建立针对演艺人员的特殊隐私保护机制。

五、行业生态的连锁性异化

私生饭现象正在重塑娱乐产业生态。一方面,隐私泄露催生出完整的地下产业链,据调查,明星行程信息的黑市交易额年均超亿元。部分经纪公司默许私生行为作为热度维持手段,形成“受虐式营销”的畸形商业模式。这种生态异化使隐私保护陷入“囚徒困境”,艺人维权可能反被误解为炒作。

更深远的影响在于公众认知的扭曲。当张云雷公开控诉时,仍有舆论质疑其“靠私生饭走红”,反映出社会对艺人隐私权的认知割裂。这种集体无意识消解了隐私保护的正当性,加剧了权利救济的复杂性。

六、重构隐私保护的多维路径

此次事件为娱乐产业隐私保护敲响警钟。技术层面,需推动智能安防系统升级,如采用反监听材料和AI识别系统阻断非法监控。法律层面,建议参考韩国《跟踪犯罪处罚法》,设立“禁止接近令”等特殊保护措施,同时建立明星隐私侵权快速响应机制。

社会层面应推动粉丝文化转型。德云社粉丝发起的“守护张云雷”行动证明,理性粉丝群体可形成有效制衡。平台方需强化信息审核,对传播隐私内容账号实施“一票封禁”,切断非法信息传播链。唯有构建“技术+法律+文化”的三维防护体系,才能终结这场无声的隐私战争。

这场由张云雷事件引发的讨论,本质上是对现代社会中个体尊严的集体叩问。当技术赋予人们前所未有的窥视能力时,如何在公共关注与私人权利间建立平衡,已成为数字文明时代的重要命题。明星隐私权的保护成效,将直接检验社会文明的真实刻度。

上一篇:引用行业标杆案例时需注意哪些细节 下一篇:张云雷事件如何折射传统艺术与商业化的冲突