强直性脊柱炎早期诊断的关键指标有哪些

强直性脊柱炎(Ankylosing Spondylitis, AS)是一种以中轴关节慢性炎症为主要特征的自身免疫性疾病,其早期症状隐匿且易被误诊为普通腰肌劳损或椎间盘突出。临床数据显示,超过60%的患者在初次就诊时已出现影像学可见的骶髂关节炎,提示疾病进展至中期。探索早期诊断的关键指标对于延缓骨结构破坏、改善患者预后具有重要临床意义。

一、临床表现的识别特征

炎性腰背痛是AS最具特征性的早期症状,其表现为夜间疼痛加重、晨僵持续超过30分钟,且活动后症状缓解。国际脊柱关节炎评估协会(ASAS)提出,若患者年龄小于45岁且腰背痛持续3个月以上,需高度警惕AS可能。这类疼痛区别于机械性腰痛的特点在于其"休息痛"性质,即长时间后疼痛加剧,而适度运动反而能缓解症状。

除脊柱症状外,约30%的AS患者早期会出现外周关节炎,尤其是下肢大关节不对称性肿胀。眼葡萄膜炎作为最常见的关节外表现,在疾病早期发生率可达20%-30%,常表现为突发性单侧眼红、视力模糊。这些非典型症状的联合出现,往往能为临床诊断提供重要线索。

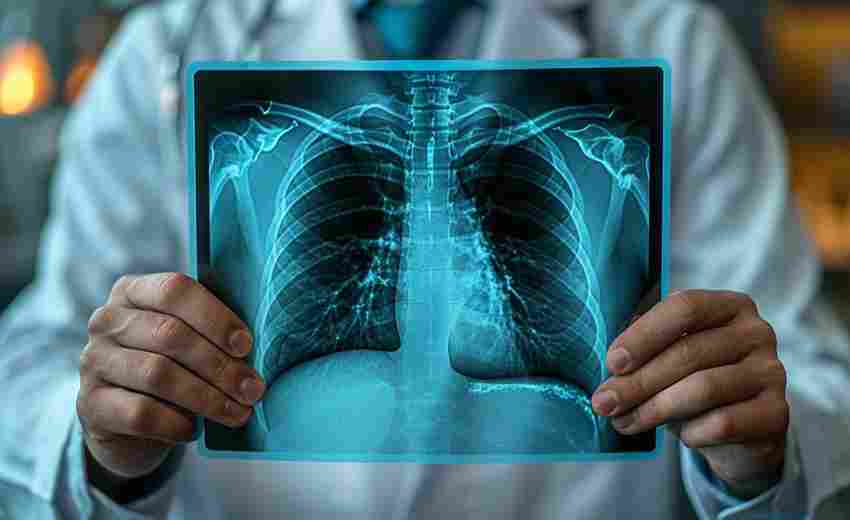

二、影像学诊断进展

X线平片作为传统诊断手段,其敏感度在早期AS诊断中存在明显局限。研究显示,骶髂关节X线分级达到Ⅱ级改变时,病程通常已超过5年。而磁共振成像(MRI)能检测水肿等炎症活动性改变,将诊断窗口期提前至症状出现后6个月内。2019年国际AS共识建议,对疑似病例优先采用骶髂关节MRI增强扫描。

近年来,低剂量CT的应用突破了传统成像技术的限制。其三维重建技术能清晰显示关节面侵蚀和软骨下骨硬化,对早期骨结构改变的检测敏感度较X线提高40%。值得注意的是,影像学改变需结合临床表现进行综合判断,避免过度依赖单一检查结果。

三、实验室指标解析

HLA-B27阳性虽是AS的重要遗传标志,但其诊断特异性存在地域差异。亚洲人群中约90%的AS患者携带该抗原,而健康人群阳性率也达8%-10%。临床实践中需结合其他指标进行判断。血清炎症标志物如C反应蛋白(CRP)和血沉(ESR)的升高,虽能反映疾病活动度,但在早期患者中约40%表现为正常水平。

新兴生物标志物为诊断提供了新思路。血清中IL-17、IL-23等细胞因子水平检测,能够提示Th17细胞通路活化状态。2021年《风湿病学年鉴》发表的研究证实,基质金属蛋白酶-3(MMP-3)在早期AS患者滑液中的浓度显著升高,其诊断敏感度达到78.6%。

四、遗传与免疫学关联

全基因组关联研究(GWAS)已发现ERAP1、IL23R等50余个易感基因位点与AS发病相关。特别是ERAP1基因多态性与HLA-B27阳性患者的疾病易感性显著相关,其单核苷酸多态性(SNP)可使发病风险增加3倍。这些发现不仅完善了疾病发病机制理论,更为早期风险预测提供了分子生物学依据。

肠道菌群失调与AS的关联研究成为近年热点。通过宏基因组测序发现,早期AS患者肠道中克雷伯菌属丰度异常增高,其分泌的促炎代谢产物可能通过分子模拟机制触发免疫反应。这一发现为开发基于微生物组分析的诊断模型提供了理论支撑。

五、多学科诊断路径优化

建立标准化评估体系是提升诊断效率的关键。ASAS制定的中轴型脊柱关节炎分类标准,将临床特征、影像学改变和实验室指标进行加权整合,使早期诊断准确率提升至82%。风湿科与放射科的多学科会诊机制,能有效减少平均诊断时间约4.2个月。

人工智能技术的介入正在改变传统诊断模式。深度学习算法通过分析百万级医学影像数据库,对骶髂关节早期病变的识别准确率已达91.3%。移动医疗平台开发的症状自评系统,结合可穿戴设备监测晨僵时长,为高风险人群筛查提供了便捷工具。

早期诊断体系的构建需要整合临床症状、影像特征、分子标志等多维度信息。随着组学技术的发展和人工智能的应用,未来可能建立基于大数据的动态诊断模型。建议临床开展区域性AS早期筛查项目,重点关注青年人群的炎性腰背痛特征,同时加强基层医生培训,以缩短确诊延迟。基础研究方面,探索表观遗传调控机制和肠道-关节轴作用通路,将为发现新型诊断靶点开辟方向。

上一篇:强直性脊柱炎早期疼痛在休息后是否加重 下一篇:强直性脊柱炎是否会导致焦虑或抑郁等情绪障碍