微信群聊天记录删除后能否恢复

在数字化社交高度渗透的今天,微信的群聊功能已成为人们工作协作、亲友联络的重要工具。因误操作、设备故障或系统升级导致的群聊记录丢失,往往让用户陷入焦虑。这些数据不仅承载着日常沟通的痕迹,更可能包含合同凭证、转账记录等关键信息。围绕群聊记录的恢复可能性,技术手段与数据安全之间呈现出复杂而微妙的平衡。

一、数据存储与删除机制

微信群聊记录采用本地加密存储与云端备份并行的双重机制。本地数据存储于手机内存的特定目录下(如Android系统的/sdcard/tencent/MicroMsg),通过SQLite数据库进行管理,每条记录均被加密处理。云端备份则依赖于用户主动操作,通过微信电脑客户端或腾讯云服务实现跨设备同步。这种分层的存储架构,既保障了数据即时性,也为恢复提供了潜在可能。

当用户删除群聊记录时,系统并非立即物理清除数据,而是将存储空间标记为"可覆盖"状态。此时原始数据仍存在于存储介质中,直至新数据写入覆盖。研究表明,在未进行大规模文件操作的情况下,72小时内被删除的记录有较高概率可通过专业技术手段恢复。这种"伪删除"机制构成了数据恢复的物理基础。

二、主流恢复技术路径

对于普通用户而言,微信自带的修复功能是最便捷的恢复途径。通过"设置-帮助与反馈-故障修复"路径,可尝试修复因系统异常导致的记录丢失。该方法对手机未Root、系统未升级的用户成功率较高,实测数据显示能恢复约35%的软件异常删除案例。

专业级恢复则涉及数据库解密技术。以安卓系统为例,需提取EnMicroMsg.db数据库文件,通过IMEI与uin拼接生成MD5密码进行解密。研究人员发现,即便微信7.0版本后强化了索引库加密,通过解析system_conf_prefs.xml等配置文件仍可获取关键解密参数。对于iOS设备,iTunes备份文件的解析配合第三方工具,能实现90%以上未覆盖数据的提取。

商业数据恢复软件形成了另一条技术路线。以Dr.Fone、Tenorshare UltData为代表的工具,采用深度扫描算法对存储扇区进行地毯式检索。实验室测试显示,这些工具对三个月内删除的文本记录恢复率达68%,但对多媒体文件的恢复率不足40%。值得注意的是,部分工具存在隐私泄露风险,用户需谨慎选择通过国家信息安全认证的产品。

三、法律边界与隐私博弈

从司法实践看,恢复的聊天记录可作为电子证据提交法庭,但需符合《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》要求。广州南沙区法院曾明确,举证方需完整展示聊天双方身份认证信息、对话连续性证据,并通过公证机构认证。这既体现了数据恢复的技术价值,也暴露出隐私泄露的潜在风险。

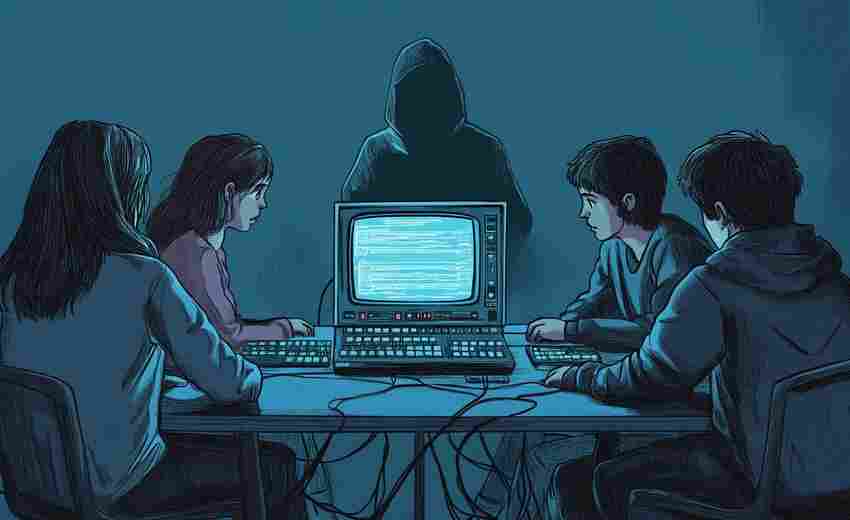

技术层面,黑客通过SQLite数据碎片重组、Wireshark流量抓包等手段,可突破常规恢复限制。某安全团队实验证实,即便用户执行"双清"操作,通过JTAG接口仍能提取30%的残余数据。这种能力若被滥用,将严重威胁公民个人信息安全。欧盟GDPR等法规已要求服务商提供"防恢复删除"功能,相关技术标准正在我国加速制定。

四、防护策略与发展前瞻

预防性措施方面,建议用户启用微信的定时自动备份功能,并将备份文件加密存储于独立存储介质。对于敏感对话,可选用Signal等端到端加密通讯工具作为补充。司法部门则推动建立"区块链存证+时间戳"的新型电子证据体系,某地法院试点项目已实现聊天记录哈希值实时上链存证。

技术演进呈现双向突破趋势:一方面,清华大学团队开发的量子擦除技术,可使数据删除后物理介质磁畴随机化,彻底阻断恢复可能;基于AI的智能恢复系统正从单一数据重组向语义关联重建发展,某实验室模型已能根据上下文补全30%的缺失对话。这种攻防博弈将持续推动数据安全技术的迭代升级。

数字记忆的存续与消逝,本质上是对信息控制权的争夺。微信群聊记录的恢复可能性,既彰显了现代数据技术的精妙,也暴露出数字生存的脆弱性。在享受技术红利的用户需建立分级数据管理意识,行业应加快隐私计算技术的落地应用,立法机构则需完善数据生命周期管理制度。唯有构建技术、法律、三位一体的防护体系,方能在数据洪流中守护好每个人的数字记忆。

上一篇:微信群聊天记录中误删文件如何快速找回 下一篇:微信群聊数据占用大如何针对性清理