微创手术在肝内胆管结石治疗中的应用效果如何

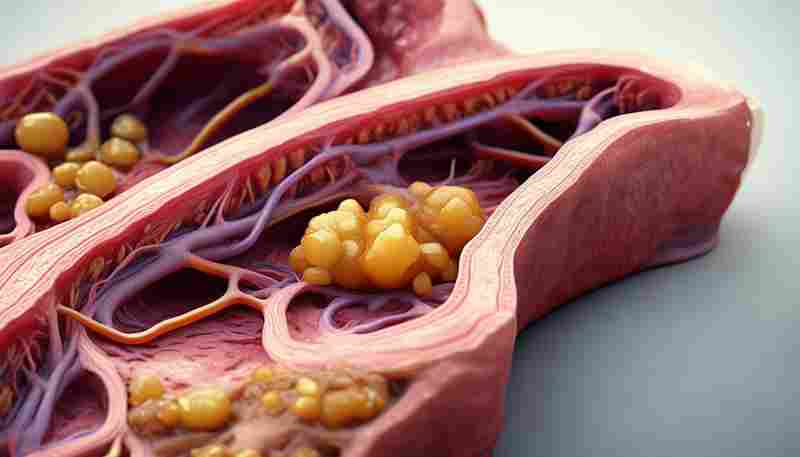

肝内胆管结石作为我国胆道系统的常见疾病,具有病情复杂、复发率高、治疗难度大等特点。传统开腹手术虽能清除病灶,但创伤大、恢复周期长,且术后结石残留率可达30%以上。随着微创技术的快速发展,腹腔镜、胆道镜、经皮肝穿刺等技术的联合应用,不仅显著降低了手术创伤,更通过精准化操作提高了结石清除效率,为患者提供了更优的治疗选择。本文将从技术优势、临床疗效、并发症控制等多个维度,系统解析微创手术在此领域的应用价值。

一、技术革新与精准治疗

微创手术的核心突破在于多镜联合技术与三维可视化系统的整合。腹腔镜联合胆道镜(双镜联合)已成为主流方案,例如海慈医疗团队通过腹腔镜定位肝门部狭窄胆管,结合胆道镜直视下碎石取石,实现了复杂病例的精准治疗。三维重建技术则进一步解决了传统影像二维成像的局限,术前即可模拟肝内胆管解剖结构,预判血管变异风险,使手术路径设计更科学。

经皮经肝胆道镜(PTCS)技术通过建立经皮通道直达病灶,尤其适用于多次手术或合并肝萎缩的患者。上海市第七人民医院的临床实践显示,PTCS在直视下清除嵌顿结石的成功率达92%,且可同步处理胆管狭窄。这类技术革新显著降低了术中误伤风险,使微创手术从“经验驱动”转向“精准导航”。

二、临床疗效的多维度提升

在结石清除率方面,微创手术展现出显著优势。研究显示,双镜联合手术的结石清除率可达85%-95%,较传统开腹手术提升约15%。例如,一项针对82例患者的对照研究表明,腹腔镜联合胆道镜组的结石残留率仅为4.9%,而传统组高达18.3%。这种差异源于胆道镜的实时探查能力,可发现CT或MRI难以显示的“阴性结石”。

术后恢复方面,微创手术的创伤控制效果尤为突出。数据显示,患者术后首次排气时间缩短至21.3小时,住院周期从传统手术的7-10天压缩至5.1天。快速康复护理方案的引入进一步优化了围术期管理,如术前2小时口服葡萄糖盐水、早期拔除引流管等措施,有效降低了应激反应。复旦大学附属肿瘤医院的4000余例腹腔镜手术数据显示,患者5年生存率与开腹手术相当,但切口感染率下降60%。

三、并发症风险的可控性优化

微创手术通过精细化操作显著降低了胆漏、感染等并发症。胆道镜直视下取石可避免盲目操作导致的胆管撕裂,而腹腔镜的放大效应有助于辨识微小血管,减少术中出血。数据显示,双镜联合手术的胆漏发生率仅为3.7%,远低于传统手术的8.5%。

对于ERCP相关并发症的防控,临床已形成系统策略。术前使用消炎痛栓可降低炎风险40%,而临时胰管支架置入使高危患者炎发生率从15%降至5%。山东ERCP专家组的共识强调,导丝超选技术结合限制造影剂注入量,能将术后胆管炎风险控制在2%以下。这些措施使微创手术的安全性达到新高度。

四、适应症拓展与个体化选择

微创手术的适用场景正从简单病例向复杂病变延伸。当前共识推荐以下适应证:局限性肝段结石、合并胆管狭窄但未累及二级以上分支、以及肝功能Child-Pugh A级患者。对于右肝内胆管多发结石合并心功能不全的高危患者,双镜联合手术已成功实现零中转开腹。

禁忌症方面,多次胆道手术史、门静脉海绵样变、以及合并胆汁性肝硬化者仍需谨慎。三维体积分析显示,剩余肝体积需>40%方可保证安全。结石直径>2cm或嵌顿于三级胆管时,需联合液电碎石技术,此时微创手术仍具优势。

五、未来发展方向与挑战

智能导航与机器人辅助将是下一阶段的技术焦点。达芬奇机器人系统已实现0.1mm级震颤过滤,在肝门部胆管成形等精细操作中更具稳定性。靶向溶石药物的研发(如胆红素钙螯合剂)可能与微创技术形成互补,减少结石复发。

长期疗效的追踪体系亟待完善。现有数据显示,微创术后5年复发率为12%-18%,主要与胆管狭窄矫正不彻底相关。建立基于胆道镜随访的动态评估机制,结合基因检测预测癌变风险,将成为提升远期疗效的关键。

微创手术通过技术迭代与多学科协作,已在肝内胆管结石治疗中展现出创伤小、疗效佳、恢复快的综合优势。未来需进一步突破复杂病例的技术瓶颈,并构建覆盖全周期的诊疗体系,最终实现从“结石清除”到“肝胆功能保全”的范式转变。

上一篇:微创手术与传统疗法专家选择标准有何差异 下一篇:微博个人设置界面如何找到缓存清理入口