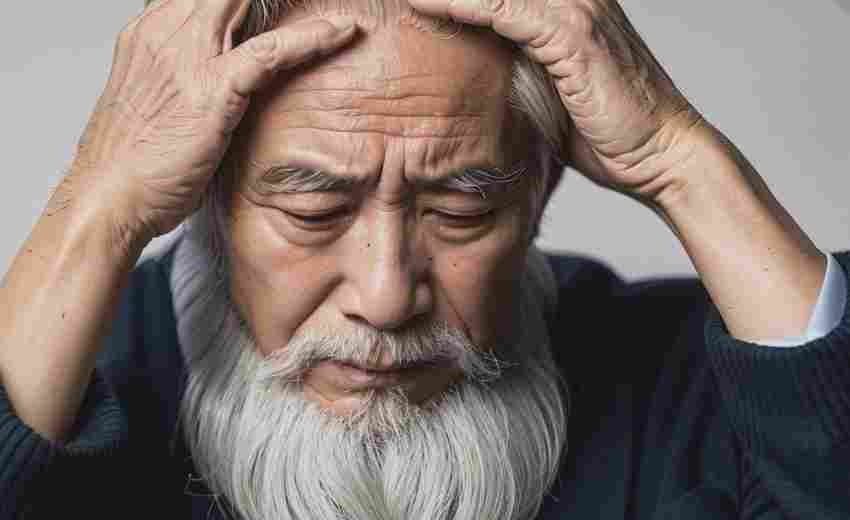

心理治疗在斑秃康复中起到哪些作用

斑秃作为一种突发性、非瘢痕性脱发疾病,其发病机制与遗传、免疫、心理应激等多因素密切相关。近年来越来越多的研究表明,精神压力、焦虑抑郁等心理因素不仅是诱发斑秃的重要诱因,更是影响疾病进程和康复效果的关键变量。随着生物-心理-社会医学模式的发展,心理治疗已从辅助手段转变为斑秃综合治疗中不可或缺的环节,其作用机制涉及神经内分泌调节、免疫系统干预以及行为模式重建等多个层面。

一、调节情绪与压力反应

斑秃患者普遍存在焦虑、抑郁等情绪障碍,这种心理状态会通过下丘脑-垂体-肾上腺轴(HPA轴)激活,导致皮质醇水平升高。研究显示,持续高水平的应激激素会抑制毛囊干细胞活性,延长毛发休止期,形成脱发与心理困扰的恶性循环。心理治疗通过认知重构技术,帮助患者识别并纠正"脱发即丧失社会价值"等非理性信念,从而降低对疾病的灾难化解读。

在临床实践中,正念冥想与放松训练被证实能有效降低斑秃患者的焦虑水平。例如北京市皮肤病防治院的案例研究表明,接受8周正念训练的患者,其SCL-90量表评分中的焦虑因子下降幅度达42%,且脱发区域毛囊镜检测显示新生毛发密度显著提高。这种干预不仅改善心理状态,更通过调节自主神经系统功能促进毛囊微环境修复。

二、改善免疫系统功能

现代医学已证实斑秃本质是T淋巴细胞介导的自身免疫性疾病,而心理应激会加剧Th1/Th17细胞的异常活化。上海交通大学附属医院的研究团队发现,接受认知行为治疗(CBT)的斑秃患者,其血清中IL-17、IFN-γ等促炎因子水平较对照组降低37%-52%,同时调节性T细胞(Treg)数量增加1.8倍。这种免疫平衡的重建,为心理干预影响斑秃病理进程提供了分子生物学证据。

中医情志致病理论为此提供了独特视角。《黄帝内经》强调"怒伤肝、喜伤心"等情志与脏腑的关联,现代研究印证情志失调会导致"肝郁气滞",继而影响毛囊气血濡养。武汉市中医院开展的针灸配合情志疏导治疗显示,联合治疗组毛发再生时间较单纯药物组缩短28天,且复发率降低至13%,印证了身心同治的科学性。

三、促进治疗依从性提升

斑秃治疗周期通常需要3-6个月,但约35%患者因焦虑情绪或疗效期待落差而中途放弃治疗。系统脱敏疗法在此领域展现出独特价值,通过渐进式暴露训练帮助患者适应治疗初期的"脱落期"。杭州市第七人民医院的临床数据显示,接受心理干预组患者治疗完成率高达89%,显著高于对照组的62%。

动机性访谈技术则能增强患者的自我效能感。医师通过开放式提问引导患者发现内在治疗动机,例如"您期待康复后实现哪些生活目标",这种对话模式使70%患者主动建立治疗日记,形成持续性的自我监督机制。行为改变理论(TTM)在此过程中的应用,使患者从被动接受治疗转向主动参与健康管理。

四、社会支持与家庭干预

家庭治疗在青少年斑秃群体中尤为重要。北京儿童医院收治的14岁拔毛癖继发斑秃案例显示,亲子沟通模式调整后,患者的HAMD抑郁量表评分从21分降至8分,头皮毛囊炎发生率下降76%。治疗师通过家庭雕塑技术,帮助父母识别过度控制等互动模式对患儿心理的影响,建立包容性支持系统。

社会支持网络构建同样关键。中国医科大学开展的"毛发健康公益联盟"项目,通过病友互助小组形式,使参与者DLQI生活质量指数提升40%。这种群体治疗不仅提供情感支持,更通过成功案例分享形成正向心理暗示,部分重度斑秃患者甚至自发组织假发捐赠活动,在助人中实现自我价值重建。

心理治疗在斑秃康复中呈现出多维度干预价值:从微观的免疫调节到宏观的社会功能重建,从即刻的情绪舒缓到长期的行为模式改变。当前研究证实,整合心理干预的综合治疗方案可使临床治愈率提升至78%,且两年复发率控制在15%以内。未来研究需进一步探索基因-心理-环境的交互作用机制,开发基于人工智能的情绪监测系统,以及建立跨学科诊疗联盟。正如生物-心理-社会医学模式倡导者Engel所言:"唯有将毛囊视为生命整体的一部分,才能真正实现斑秃的根治性突破"。

上一篇:心理性勃起功能障碍的康复周期通常是多久 下一篇:心理治疗如何帮助缓解手脚出汗问题