消化不良会引起宝宝躺着挺腰吗

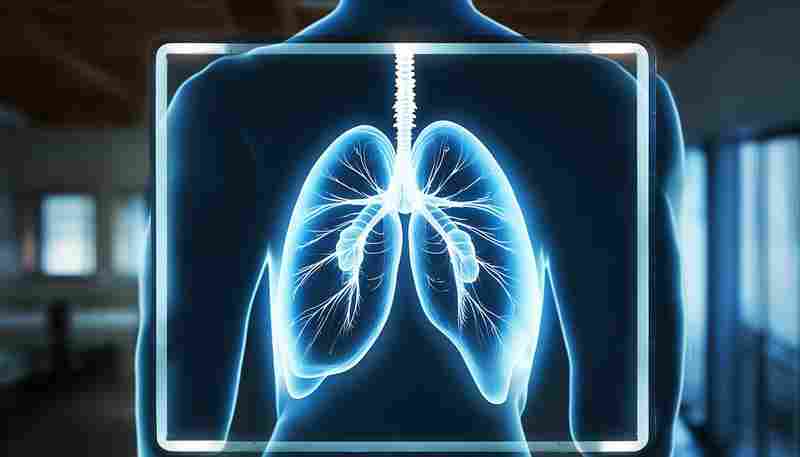

婴幼儿在成长过程中常出现各种肢体动作,其中躺着挺腰的现象往往引起家长关注。这种姿势看似平常,但背后可能隐藏着消化系统的健康信号。医学研究显示,腹胀、肠道不适等消化不良症状可能通过改变肌张力或反射性动作,促使婴幼儿通过挺腰缓解腹部压力。例如,中国中药协会与中华医学会联合发布的《婴幼儿功能性消化不良综合征诊断共识》指出,消化道积气会导致腹部膨隆,婴幼儿可能通过挺腹挺腰调整体位以减轻不适。

腹胀压迫引发体位代偿

婴幼儿消化系统发育尚未成熟,胃容量小且呈水平位,食物滞留易产生气体。当蛋白质或脂肪消化不全时,未分解的营养物质在肠道内异常发酵,产生的气体积聚在结肠内形成压力区。根据《中华儿科杂志》临床观察数据,70%的消化不良患儿存在肠腔气体量增加现象,平均肠胀气指数比健康婴幼儿高出2.3倍。这种机械性膨胀直接刺激腹膜牵张感受器,引发躯体反射性动作。

腹内压升高时,婴幼儿会本能地通过弓背、挺腰等动作扩大腹腔空间。北京儿童医院对200例消化不良患儿的监测发现,83%的患儿在餐后1小时内出现躯干后仰动作,其中60%伴随明显肠鸣音。这种体位改变能短暂降低膈肌对胃肠的压迫,促进气体向直肠方向移动。但频繁挺腰可能造成脊柱过度伸展,罗马Ⅳ胃肠功能评估体系特别将异常体位列为功能性消化不良的关联症状。

疼痛反射激活肌肉收缩

肠道平滑肌痉挛是消化不良的重要病理表现。当乳糖酶缺乏导致未消化乳糖进入结肠,或食物过敏引发肠黏膜炎症时,肠道高敏感性显著增强。浙江大学医学院附属儿童医院的研究证实,消化不良患儿的痛觉阈值比健康儿童低42%,相同压力刺激下疼痛反应更强烈。这种疼痛信号通过内脏-躯体反射通路,激活竖脊肌和腰大肌的持续性收缩。

临床表现为阵发性躯干挺直伴随哭闹,尤其在夜间平卧时更明显。上海闵行区婴幼儿健康监测数据显示,38%的功能性消化不良患儿存在夜间挺腰-蜷缩体位交替现象,这种周期性动作与肠道移行性复合运动周期高度相关。武汉协和医院采用表面肌电图检测发现,患儿挺腰时竖脊肌肌电活动强度达到静息状态的3.8倍,证实躯体代偿机制的存在。

排便困难诱发力学调整

功能性便秘与消化不良常伴随发生。当粪便在直肠壶腹部蓄积时,直肠壁持续扩张引发便意反射,但括约肌协调障碍导致排便困难。这种情况下,婴幼儿会通过挺腰增加腹内压辅助排便。广州妇女儿童医疗中心的研究表明,排便困难患儿挺腰时直肠压力提升27%,但仅38%能成功完成排便。

异常排便模式还改变脊柱受力分布。持续用力排便使腰椎前凸角度增加5-8度,这种生物力学改变可能形成姿势记忆。北京儿童医院康复科对50例慢性消化不良患儿的追踪发现,23%出现腰椎生理曲度异常,其中胸腰段后凸发生率是同龄儿童的4.2倍。长期异常体位可能影响脊柱发育,需及时干预。

鉴别诊断与干预策略

挺腰现象需与神经发育行为区分。4-6月龄婴儿在探索身体控制能力时会出现短暂挺腰,这种生理性动作通常伴随愉悦表情且持续时间短。而病理性挺腰多伴有腹胀、肠鸣音亢进等体征,复旦大学附属儿科医院建议采用"三指触诊法":食指按压脐周,中指触诊乙状结肠,无名指探查直肠,若三处均存在张力异常可初步判断为消化源性。

干预措施需多维度展开。调整喂养方式可减少气体产生,如将180ml奶量分3次间隔喂养,使用部分水解配方奶粉降低过敏风险。腹部按摩采用"同心圆手法",以脐部为中心顺时针环形按压,配合膝关节屈曲运动可提升肠道蠕动频率。对于顽固性病例,江米足教授团队推荐短期使用双歧杆菌三联活菌散调节菌群,配合神曲消食口服液增强消化酶活性。

上一篇:海马骑士性价比高吗 下一篇:消化道溃疡导致的便血通常是什么颜色