哪些细节处理能显著提升个人气质

在社交场合中,人们往往通过第一眼印象快速形成对他人的评价。这种直觉判断的背后,不仅是外貌的吸引力,更依赖于举手投足间流露的细节。个人气质的提升并非依赖昂贵的服饰或夸张的表现,而是通过日常中容易被忽视的细微之处的雕琢,逐渐积累成一种从容、优雅的磁场。从仪态到语言,从穿搭到习惯,每一个细节都可能成为气质的放大器或减分项。

仪态管理的无声力量

仪态是气质的“骨架”。挺拔的脊背、自然的步伐、克制的肢体动作,往往比语言更能传递自信与修养。心理学家艾米·卡迪的研究表明,保持“高能量姿势”(如双手叉腰、舒展肩膀)仅需两分钟,即可显著提升体内睾酮水平,降低压力激素皮质醇,从而增强心理掌控感。这种生理变化会外化为更舒展的姿态,让他人感受到无形的气场。

细节层面,坐姿与站姿的调整尤为关键。例如,坐下时避免“瘫坐”或频繁晃动双腿,保持脊柱中立位;站立时重心均匀分布在双脚,避免单侧倾斜或驼背。日本礼仪专家松本幸夫曾指出,仪态的核心在于“用骨骼支撑身体”,而非依赖肌肉紧绷。这种松弛与克制的平衡,能让人显得既从容又专业。

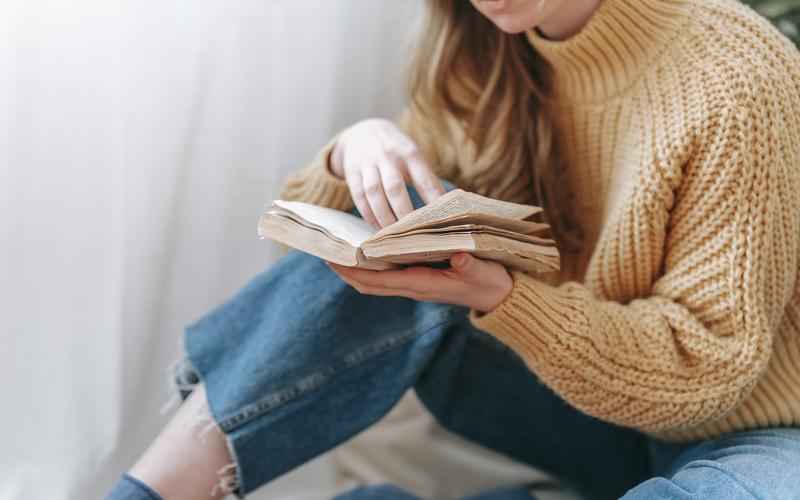

穿搭美学的视觉密码

服装是气质的“第二层皮肤”。法国设计师香奈儿曾说:“穿得破旧,人们只记得衣服;穿得无瑕,人们会记住穿衣服的人。”穿搭的细节不在于堆砌名牌,而在于精准适配场景与自身特质。例如,职场中衬衫领口的挺括度、袖口长度是否露出手腕最细处,休闲场合中面料质感与剪裁线条的匹配度,都暗含审美素养的体现。

色彩心理学的研究显示,低饱和度的莫兰迪色系更容易传递沉稳气质,而撞色搭配若缺乏比例控制则易显浮躁。配饰的选择更需克制:手表表盘直径与手腕粗细的适配、丝巾花纹与服装主色的呼应,甚至纽扣光泽度的统一性,都在无形中构建视觉和谐感。正如形象顾问李欣频所言:“高级感来自对‘留白’的掌控。”

语言表达的韵律之美

语言是气质的“声波载体”。哥伦比亚大学的一项实验发现,语速控制在每分钟120-150字时,听众的信息接收效率与信任度评价最高。过快的语速易显焦虑,过慢则显得犹豫。音调起伏的适度控制(如陈述句尾音下沉,疑问句音调上扬不超过3度)能增强表达的权威性与亲和力。

在内容层面,避免使用“可能”“大概”等模糊词汇,代之以具体数据或案例支撑观点,可显著提升说服力。哈佛商学院教授艾莉森·伍德·布鲁克斯建议,将否定句式转化为建设性表达(如“这个方案的风险是……”改为“我们可以通过……降低风险”),既能体现专业度,又不会显得咄咄逼人。

社交礼仪的隐形标尺

礼仪细节是气质的“文化注释”。例如握手时力度适中、时长不超过3秒,目光接触保持60%-70%的比例;餐桌上刀叉摆放角度传递用餐进度信号,酒杯持握位置避免手掌温度影响酒液口感。这些细节并非繁文缛节,而是对他人感受的尊重。

在数字化社交中,礼仪同样重要。邮件正文避免超过5行、使用正式称呼与结尾敬语;微信沟通中慎用长语音、及时回复工作信息但避免深夜发送。社会学家欧文·戈夫曼的“拟剧理论”指出,社交互动是一场精心设计的“表演”,细节失误可能打破他人对角色的一致期待。

自我管理的长期积累

气质提升本质是一场“习惯革命”。每天15分钟的形体训练、每月一次衣橱整理淘汰变形衣物、定期修剪指甲与发梢分叉,这些微小但持续的行动会逐渐内化为自律的印记。作家村上春树在《当我谈跑步时我谈些什么》中写道:“坚持本身就是一种魅力。”

情绪管理的细节同样关键。斯坦福大学研究发现,面对压力时深呼吸6秒(吸气3秒、呼气3秒)可有效激活副交感神经;在冲突场景中保持语调平稳、避免打断他人发言,则能展现情绪稳定性。这种内在修炼外化出的从容,往往比刻意表现更具感染力。

个人气质的塑造如同雕刻璞玉,需要从仪态、穿搭、语言、礼仪到自我管理的多维度打磨。这些细节并非孤立存在,而是相互交织成一张无形的网,在潜移默化中定义他人对个体的认知。在快节奏的现代社会中,对细节的专注反而成为一种稀缺的“慢能力”。未来研究或许可以进一步探讨不同文化背景下气质细节的差异化标准,或借助人工智能技术为个人形象管理提供个性化解决方案。但无论如何,对细节的敬畏与践行,始终是通向卓越气质的必经之路。

上一篇:哪些练习方法能快速提高配音节奏掌控力 下一篇:哪些细节疏漏容易成为扣分关键点