先天性肝囊肿的发病原因是什么

肝脏作为人体重要的代谢器官,其先天性病变往往与发育异常密切相关。先天性肝囊肿作为一种常见的肝脏良性病变,表现为肝内囊性结构的形成,其发病机制至今尚未完全明确。研究表明,胚胎发育障碍、遗传因素、创伤或炎症刺激等均可能参与其中,不同因素相互作用形成复杂的病理过程。

胚胎发育异常

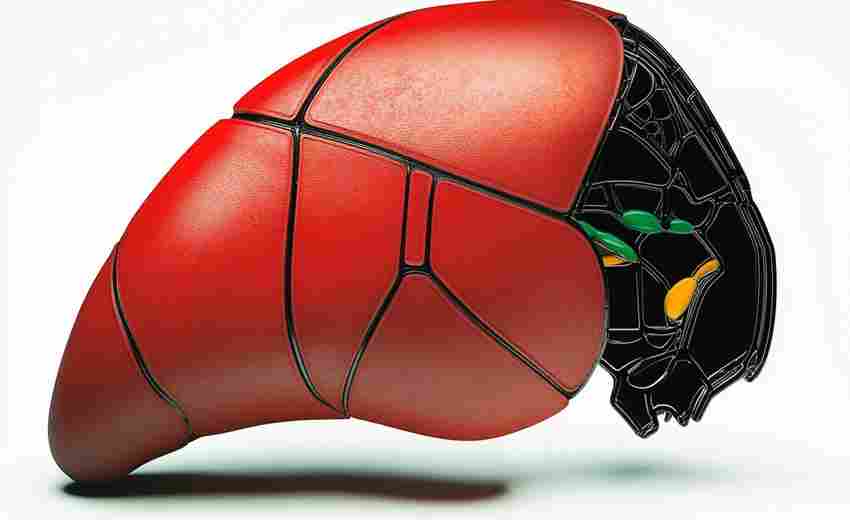

先天性肝囊肿的核心成因可追溯至胚胎时期。在胎儿肝脏形成过程中,原始胆管系统需经历复杂的发育阶段。当某些区域的胆管或淋巴管出现发育障碍时,可能形成与正常胆道系统失去连接的孤立结构。这类异常结构的细胞仍具有分泌功能,导致液体不断积聚,最终形成囊性空腔。

解剖学研究发现,约60%的先天性肝囊肿存在胆管分支局部堵塞现象。这类堵塞可能源于胚胎期迷走胆管的异常发育,或是原始胆管上皮细胞的增殖失衡。例如,部分囊肿壁的组织学检测显示其内衬为柱状上皮细胞,这类细胞具有分泌囊液的能力,印证了胚胎期胆管发育异常的理论。动物实验模型也证实,干扰小鼠胚胎期Notch信号通路会导致胆管发育异常,形成类似人类肝囊肿的病理改变。

遗传基因突变

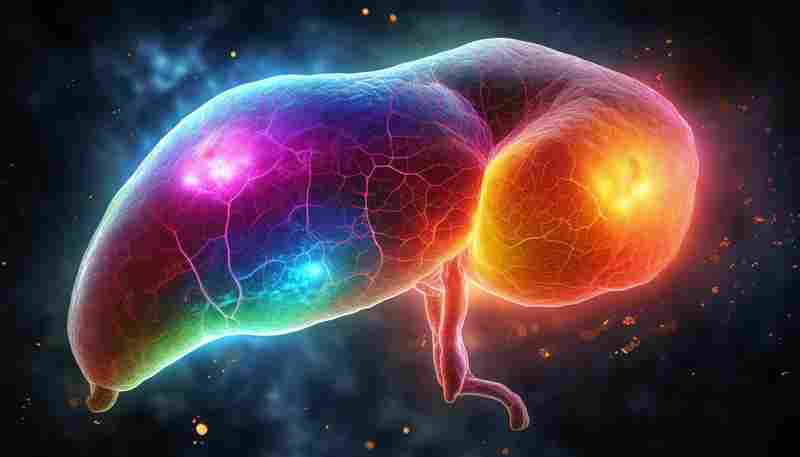

家族性病例研究揭示了遗传因素的重要作用。约25%的多囊性肝病患者存在PKD1或PKD2基因突变,这些基因编码的蛋白质参与细胞间信号传导和机械应力感知。突变导致纤毛功能异常,影响胆管上皮细胞的分化调控,形成持续扩张的囊性结构。

全基因组关联分析发现,HNF-1β基因变异与囊肿形成存在显著相关性。该基因调控胆管细胞的极性建立,其缺陷可能造成细胞排列紊乱和囊液分泌亢进。值得注意的是,遗传性肝囊肿常伴发多囊肾等器官病变,提示存在跨器官的发育调控缺陷。临床统计显示,37%的先天性肝囊肿患者同时存在肾囊肿,这一现象支持遗传因素的系统性影响。

创伤与炎症刺激

虽然先天性囊肿以胚胎源性为主,但部分后天性因素可能加剧病情进展。肝脏局部创伤可能破坏原有组织结构,刺激囊肿周围组织异常增生。有案例显示,肝挫伤后囊肿体积在3个月内增长超过30%,病理检测发现创伤区域存在活跃的成纤维细胞增殖。

慢性炎症反应也被认为可能诱发囊肿形成。在寄生虫感染或反复胆管炎患者中,炎性因子如IL-6、TNF-α水平显著升高。这些细胞因子不仅刺激囊壁上皮细胞增殖,还通过改变细胞外基质成分促进囊腔扩张。实验证实,给囊肿模型小鼠注射脂多糖可加速囊肿增长速度达2.5倍。

其他潜在诱因

环境因素对胚胎发育的影响不容忽视。母体在妊娠期接触某些致畸物质(如四环素类抗生素、电离辐射)可能干扰胎儿肝胆系统发育。流行病学数据显示,工业化地区先天性肝囊肿发病率较农业地区高18%,提示化学污染物可能起协同作用。

激素调节异常也被纳入研究视野。临床观察发现,女性患者占比达65%,且囊肿在妊娠期可能快速增大。体外实验证实,雌激素能显著增强囊肿上皮细胞的增殖活性,孕酮则通过调控水通道蛋白促进囊液分泌。这些发现为性别差异提供了分子层面的解释。

上一篇:先予执行申请书的适用条件及法律依据是什么 下一篇:先陪新娘住三天在典故中有何特殊含义