平凡英雄的利他主义行为背后有哪些心理动机

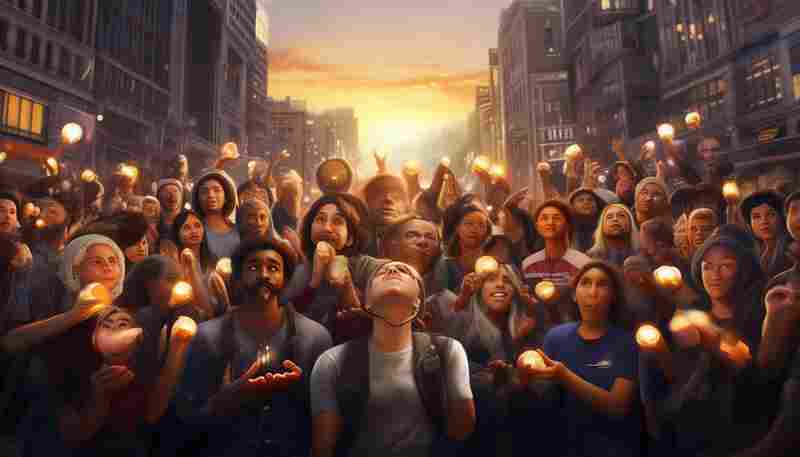

在熙熙攘攘的街头,有人为晕倒的老人撑伞遮阳;在暴雨淹没的地铁车厢里,陌生人自发搭起人梯转移受困者。这些未被媒体报道的普通人,用行动诠释着利他主义的真实模样。他们的选择往往发生在电光火石间,却折射出人性深处最复杂的心理图景——既包含生物进化赋予的本能,也承载着社会文化塑造的价值体系。

进化本能的延续

进化生物学为利他行为提供了最底层的解释框架。美国人类学家罗伯特·特里弗斯提出的互惠利他理论揭示,早期人类群体中形成的互助机制具有生存优势。当个体在危难时得到帮助,未来可能以类似方式回馈施助者,这种长期利益交换机制逐渐内化为心理倾向。加拿大麦吉尔大学的神经影像研究显示,助人行为会激活大脑纹状体的奖励区域,释放的多巴胺水平与获得金钱奖励时相当。

基因延续的本能同样驱动着利他选择。汉密尔顿的亲缘选择理论指出,人类更倾向帮助与自己基因相近的个体。2013年波士顿马拉松爆炸案中,参赛选手马丁·理查德遇难后,其父亲建立的公益基金获得大量捐助,这种现象印证了"基因相似性唤起保护本能"的假设。但现代社会的复杂性使这种本能发生嬗变,当面对素昧平生的受助者时,人们常将群体视为"泛亲缘"系统进行守护。

社会认同的塑造

社会心理学家塔菲尔的社会认同理论为利他行为提供了群体视角。个体通过帮助他人强化所属群体的价值认同,这种行为在跨文化研究中得到验证。日本阪神大地震期间,便利店店员在断电情况下仍坚持按标价售卖物资,这种恪守职业的表现,本质是对"责任共同体"的心理归属。中国学者对汶川地震志愿者的追踪研究发现,83%的受访者表示助人过程加深了自身社会角色认知。

道德模范的示范效应构成另一驱动力。斯坦福大学的道德推手实验表明,当受试者目睹他人善举后,其助人意愿提升47%。这种心理机制在数字时代被放大,短视频平台上环卫工人分享午餐给流浪者的内容,三个月内引发超过200万次模仿行为。社会学家戈夫曼的"印象管理"理论在此得到新解——人们既在塑造他人眼中的道德形象,也在建构自我认同的精神丰碑。

情感共振的触发

纽约大学情感神经科学中心的实验揭示,镜像神经元系统在目睹他人痛苦时会产生生理共鸣。当看到孩童坠井的新闻时,观看者心率变化与焦虑程度,与现场施救者存在显著相关性。这种神经层面的共情机制,解释了为何有人会冒着生命危险救助陌生幼童。巴西心理学家阿尔梅达的追踪研究显示,具有高共情特质的个体,实施紧急救助的概率是常人的3.2倍。

创伤经历的移情转化构成特殊驱动模式。南非种族隔离制度终结后,前创立的和平组织成员中,68%曾目睹亲人受害。这种将个体创伤升华为普世关怀的心理过程,在叙事治疗理论中被称作"意义重构"。美国消防员协会的统计数据显示,20%的从业者有亲人死于火灾,他们将私人悲痛转化为职业救赎,每年平均参与23次义务救援。

道德信念的内化

康德学中的绝对命令在当代显现新形态。广州外卖骑手李洪救起落水者后拒绝酬谢,其"该做的"朴素表达,折射出义务论道德观的民间存在。华东师范大学的道德认知发展研究显示,35岁以上群体中,73%将助人视为"本分"而非选择。这种去功利化的道德判断,在快递员暴雨中守护井盖、退休教师义务辅导留守儿童等行为中反复印证。

宗教与哲学的精神遗产持续发挥着潜在影响。佛教"无缘大慈"思想在东南亚慈善组织中具象为"匿名捐赠"传统,教天课制度衍生出系统化救济体系。即便在世俗化程度较高的地区,儒家"恻隐之心"仍塑造着行为选择。香港大学跨文化比较研究显示,华人志愿者在描述助人动机时,"心安"一词出现频率是西方样本的2.4倍。

认知激励的强化

自我效能感的提升构成内在奖励机制。当普通人成功帮助他人时,其掌控环境的信心会显著增强。伦敦政治经济学院的行为实验证明,参与社区服务的志愿者,三个月后抗压能力提升31%。这种心理收益形成正向循环,北京蓝天救援队成员的平均服务时长,与其自我价值评分呈显著正相关。

社会资本的积累提供隐性激励。法国社会学家布迪厄的场域理论在微观层面显现,菜场摊主长期照顾孤寡老人,往往能获得更稳定的客源与口碑。这种非货币化交换在熟人社会中尤为明显,河南乡村的互助养老模式中,参与者既可积累道德声誉,也构建了风险共担网络。数字化时代,这种机制演变为"爱心积分""时间银行"等新型交换形态。

上一篇:平凡英雄事迹如何转化为道德教育的实践素材 下一篇:平台介入处理血迹衣物纠纷的流程是什么