微冒险活动对突破自我界限有哪些积极作用

在当代社会,人们常常困顿于按部就班的生活惯性中,对未知的恐惧如同隐形的枷锁,将探索欲禁锢在安全区内。但近年兴起的微冒险概念,正以温和而持续的力量重塑着这种生存惯性——它并非指攀登珠峰或横渡海峡般的壮举,而是强调在日常生活场景中主动发起低风险挑战,例如尝试新技能、与陌生人深度对话或参与从未体验过的文化活动。这种看似微小的突破行为,如同投入湖面的石子,激发出个体生命更深层的可能性。

认知边界的动态延伸

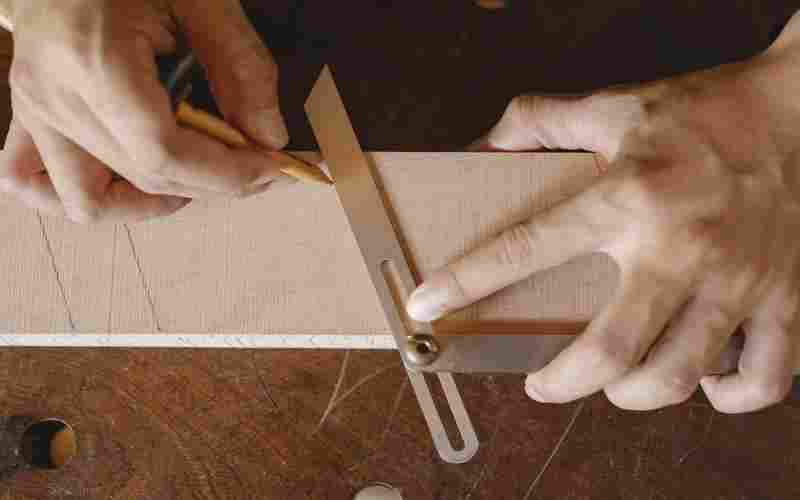

神经科学领域的68%刺激法则揭示,当人处于熟悉与陌生的交界地带时,大脑神经可塑性达到最佳状态。微冒险活动正是通过制造这种边缘体验持续拓展认知疆域。在参与社区即兴戏剧工作坊时,白领张敏首次发现自身具备即兴创作能力;程序员李浩报名糕点制作课程后,意外发现逻辑思维与艺术创造力的交融可能。这类经历印证了哈佛大学的研究结论:定期接触新异刺激的群体,其前额叶皮层灰质密度比固守常规者高出19%。

这种认知突破往往伴随着思维范式的转变。当企业中层王磊尝试每周与不同部门员工共进午餐,他不仅掌握了跨领域知识,更打破了部门壁垒不可逾越的思维定式。正如《像火箭科学家一样思考》所述,定期跳出专业回音室的行为,能有效防止认知僵化,这种突破在知识迭代加速的时代显得尤为重要。

心理韧性的渐进锻造

微冒险活动创造的压力接种效应,为现代人提供了可控的风险训练场。社交恐惧者从点赞陌生人动态开始,逐步发展到线下交流会发言;恐高者先在VR设备体验悬崖行走,再尝试真实环境中的低空攀岩。这种递进式暴露疗法,使杏仁核对恐惧刺激的反应阈值逐步提升。神经影像学研究显示,经过三个月微冒险训练的志愿者,其岛叶皮层对不确定性的耐受力提升27%。

压力接种不仅增强抗压能力,更重塑失败认知体系。当大学生陈琳的短视频创作账号经历三次转型失败后,她建立的失败银行日记本,将每次挫折转化为可量化的成长积分。这种认知重构印证了耶克斯-多德森定律揭示的奥秘:中等强度压力下,个体的创造力和问题解决能力达到峰值。

自我效能的持续激活

微冒险活动创造的最小可行性成功模型,为自我效能感培养提供了精准切入点。外语学习者从每天记忆五个生词开始,到尝试外语播客录制;健身新手从十分钟晨跑起步,逐步挑战半程马拉松。这种渐进式成就积累,在基底神经节形成正向强化回路。社会心理学实验表明,完成微挑战清单的参与者,其目标实现信心指数比对照组高出43%。

这种效能感的辐射效应往往超出预期。家庭主妇赵芳在社区读书会担任轮值主持后,不仅提升了公共表达能力,更将这种自信迁移到子女教育领域。正如积极心理学研究的发现,特定领域的成功体验会激活关联脑区的神经联结,形成跨领域的自我赋能效应。

生命维度的立体拓展

微冒险活动创造的多样化体验,如同棱镜般折射出生命的丰富光谱。退休教师周明通过城市探索活动,在熟悉的街巷发现被忽视的历史印记;IT工程师郑凯参与生态观察项目后,发展出自然摄影的第二职业。这些经历印证了进化心理学的论断:人类大脑本质上仍是探索者,新颖体验能激活多巴胺系统的奖赏机制。

这种维度拓展往往带来意想不到的协同效应。设计师林悦将陶艺兴趣融入产品开发,创造出跨界作品;医生王哲通过戏剧工作坊培养的同理心,显著提升了医患沟通质量。正如复杂性科学揭示的边缘创新规律,不同领域的经验碰撞最易催生创造性突破。晨光穿透云层的时刻,那些勇于推开舒适区门窗的探索者,正在重新定义生命的广度和深度。

上一篇:微信青少年模式能屏蔽广告吗 下一篇:微博头像被盗用如何收集证据进行投诉