青春期后男性的胡须生长会有哪些变化

人类进入青春期后,体内激素水平的变化如同启动了一场无声的生物学革命。对于男性而言,这场革命最直观的外在表现之一便是胡须的生长。从柔软稀疏的绒毛到粗硬浓密的络腮胡,每一根胡须的萌发都承载着遗传密码与生理机能的双重信号,成为男性迈向成熟的重要标志。

生长速度与激素驱动

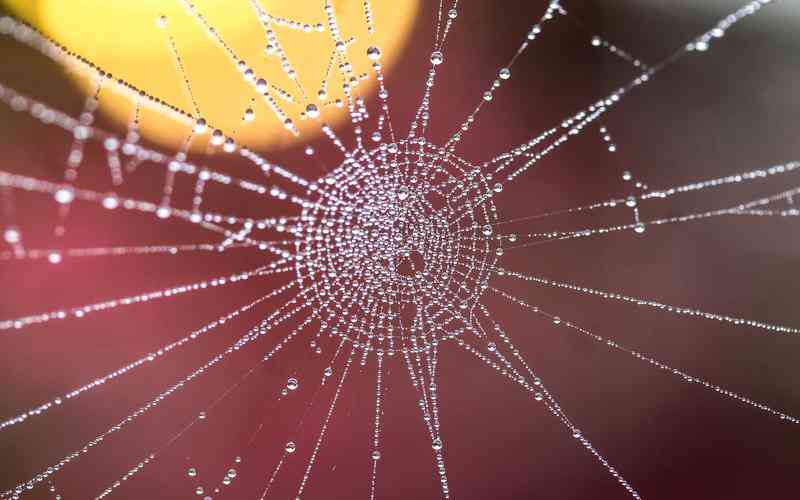

青春期后,男性开始大量分泌睾酮,这种雄性激素如同指挥棒般调控着面部毛囊的活动。研究显示,正常成年男性每日胡须生长量约为0.4毫米,远超头发的0.27-0.4毫米日均生长速度。这种差异源于胡须部位更密集的血管网络,能为毛囊提供更充沛的营养供给。

个体间的生长速度差异往往与激素水平直接相关。临床数据表明,体内睾酮浓度较高的男性,其胡须每日生长量可达0.5毫米以上,且毛干直径更粗壮。但值得注意的是,激素水平并非唯一决定因素,毛囊受体数量同样起着关键作用。部分男性即便睾酮水平正常,若面部毛囊受体数量较少,仍可能呈现胡须稀疏的状态。

形态分化与区域特征

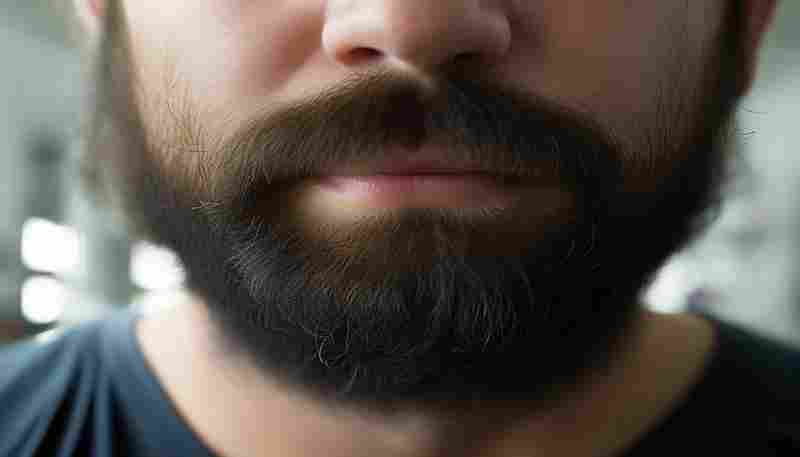

随着青春期的推进,男性面部不同区域的毛发逐渐呈现形态分化。上唇部位的"髭"最先发育,呈现横向生长的特性;下巴区域的"山羊胡"通常在18-20岁完成定型;而连接两鬓与下颌的"络腮胡"则是最晚成熟的区域。这种时空差异与面部皮肤区域的雄激素受体分布梯度密切相关。

解剖学研究发现,面颊部位的毛囊具有独特的螺旋状结构,这使得该区域更容易形成蜷曲的"虬髯"。相比之下,颈部毛囊的排列方向更趋近垂直,导致该区域胡须呈现向上生长的特性。这种形态分化不仅是生物学适应,更在人类进化过程中形成了独特的面部识别特征。

颜色演变与质地转换

青春期初期的胡须多呈浅棕色或棕红色,随着黑色素细胞的完全激活,约在22-25岁间转为稳定的深黑色。这一过程受到酪氨酸酶活性的调控,该酶活性水平越高,胡须颜色越深。近年研究发现,饮食中铜元素的摄入量直接影响酪氨酸酶活性,这解释了为何沿海地区男性普遍拥有更深色的胡须。

质地的转变同样显著。14-16岁期间,胡须多呈现柔软纤细的绒毛状,18岁后逐渐角质化。显微镜观察显示,成熟胡须的毛小皮鳞片层数较青春期初期增加3-5层,这种结构变化使得胡须硬度提升约200%。角质化过程中,毛囊周围的支持细胞会分泌特殊角蛋白,形成保护性鞘膜。

健康信号与异常预警

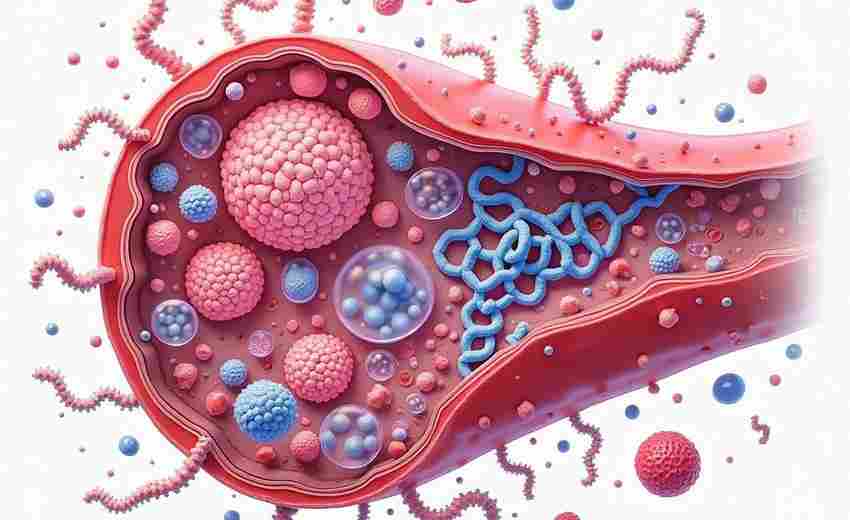

胡须的生长状态堪称男性健康的晴雨表。临床案例显示,短期内生长速度激增可能提示肾上腺肿瘤等疾病,而突然稀疏往往与垂体功能减退相关。日本学者在2023年的追踪研究发现,持续6个月以上的胡须颜色淡化现象,有78%的概率与慢性贫血或甲状腺功能异常存在相关性。

营养代谢状态也会在胡须上留下痕迹。锌元素缺乏会导致毛囊角化不全,表现为胡须易断裂;维生素B族摄入不足则可能引起毛干表面出现横向白纹。更值得警惕的是,吸烟者的胡须毛囊中检测出的多环芳烃浓度是普通人的17倍,这些致癌物质可能通过皮肤接触进入人体。

剃须频率与科学护理

现代男性平均每1.5天需剃须一次,但操作方式直接影响皮肤健康。英国皮肤病学会建议,剃须前应使用40℃温水软化角质,这能使毛干膨胀度提高23%,显著降低剃须阻力。对于络腮胡区域,沿毛流方向45度角施压可减少70%的毛囊损伤。

护理产品的选择同样关键。含有神经酰胺的须后水能修复75%以上的微创口,而含乙醇的产品会使皮肤屏障功能下降40%。近年兴起的磁悬浮剃须刀技术,通过减少刀片与皮肤的接触面积,可将剃须后的红斑发生率控制在3%以下。

上一篇:青少年失眠问题背后隐藏哪些心理因素 下一篇:青春期学生党如何选择安全去黑头产品