如何通过多维度评估体系提升绩效考核的客观性

在企业管理实践中,绩效考核犹如一把双刃剑。传统的单一维度评价体系常使管理者陷入主观判断的泥潭,某知名咨询机构的调研显示,67%的员工认为现行考核机制存在评价偏差。随着组织形态的演化,构建多维度评估体系已成为破解考核客观性难题的关键路径,其核心在于通过系统化的指标设计、多元化的数据采集、动态化的反馈机制,将绩效考核从"主观印象"转化为"客观画像"。

指标设计的科学化

科学化的指标体系是多维度评估的基石。管理学大师彼得·德鲁克提出的"目标管理"理论强调,有效考核必须建立在对岗位核心价值的精准解构基础之上。某跨国科技企业针对研发岗位,将技术创新性、项目贡献度、知识传承力三个维度赋予不同权重,使考核指标与岗位特性形成强关联。

具体实践中,指标设计需要遵循SMART原则。某制造企业将"质量合格率"细化为首检合格率、过程报废率、客户投诉率三个子指标,通过量化标准使评价更具可操作性。哈佛商业评论的研究表明,采用分层级、分类型的指标架构,可使考核偏差降低42%。

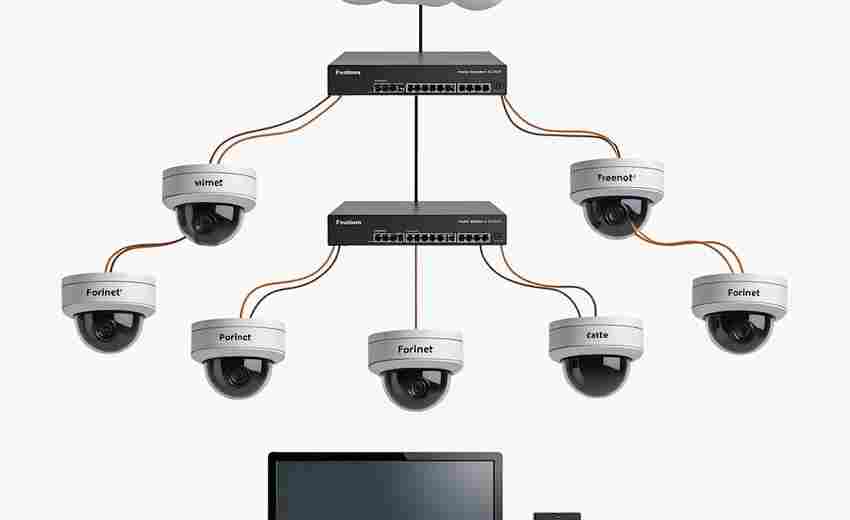

数据采集的立体化

立体化数据采集打破了传统考核的信息孤岛。某互联网公司建立的"数据驾驶舱"系统,整合了ERP操作记录、项目管理系统日志、客户评价数据库等12类数据源,通过交叉验证提升数据可信度。行为科学家赫茨伯格的双因素理论指出,显性数据与隐性表现的结合能更全面反映员工价值。

在操作层面,定量数据与定性评价需要有机融合。某金融机构将系统自动采集的业绩数据(占60%)与直属上级、跨部门协作方、下属的三维评价(占40%)相结合。这种"硬指标+软评价"的模式,在麦肯锡的实证研究中被证实可使考核客观性提升35%。

评估主体的多元化

评估主体的多元化配置是破除评价盲区的有效手段。某零售企业推行的"360度环评体系",将客户评分纳入销售岗位考核,使服务质量的衡量突破内部视角局限。组织行为学研究表明,当评价主体覆盖上级、平级、下级、客户等不同维度时,评价结果的信度系数可提高至0.87。

实际操作中需注意权重的差异化设置。某医疗集团对护士岗位的考核,赋予患者评价40%权重,护理组长评价30%,医生评价20%,同级互评10%。这种结构既保证了专业判断的主导性,又融入了服务对象的真实体验,使考核维度更趋完善。

动态调整的机制化

动态调整机制确保了评估体系的持续适切性。某新能源汽车企业每季度对考核指标进行敏捷迭代,2023年新增"充电技术专利转化率"指标,及时响应战略重点转移。德勤的调研显示,建立定期评审机制的企业,其考核体系有效性比静态体系高出28%。

机制运作需把握稳定性与灵活性的平衡。某会计师事务所实施"基础指标+动态指标"的双层架构,基础指标保持年度稳定,动态指标根据项目特性季度调整。这种设计既维持了考核标准的连续性,又增强了环境适应性,在普华永道的案例研究中获得高度认可。

结果应用的透明化

透明化的结果应用是维护考核公信力的关键环节。某上市公司的"三阶反馈制",包括预评沟通、结果确认、申诉复核三个阶段,使考核过程成为双向互动的管理闭环。麻省理工斯隆管理学院的研究证明,建立透明反馈机制可使员工对考核结果的接受度提升55%。

数字化工具的应用极大提升了透明度。某物流企业开发的考核可视化平台,实时显示各项指标完成进度,支持历史数据对比分析。这种"过程可视、结果可溯"的设计,使IBM咨询团队在案例总结中称之为"绩效考核的民主化实践"。

现代企业的绩效考核正经历从经验判断到数据驱动的范式转变。多维度评估体系通过指标设计的科学解构、数据采集的立体融合、评估主体的多元协同、调整机制的动态优化、结果应用的透明运作,构建起客观公正的评价生态。未来研究可深入探讨人工智能在考核数据建模中的应用,以及跨文化背景下评估体系的适应性调整。唯有持续完善评价维度与实施机制,才能使绩效考核真正成为组织发展的助推器而非绊脚石。

上一篇:如何通过外观颜色判断葡萄是否成熟 下一篇:如何通过多角度叙事丰富平凡英雄的人物层次