如何通过学生作品评估画室教学性价比

在艺术教育领域,学生作品是教学成果最直观的载体。无论是素描的线条张力、色彩的搭配逻辑,还是创作思维的呈现,作品本身既反映了学生的成长轨迹,也映射出教学策略的有效性。家长和学员在选择画室时,往往面临信息不对称的困境:学费高低能否与教学质量挂钩?师资力量是否转化为实际教学效果?通过系统性分析学生作品,不仅能穿透营销话术的迷雾,更能为评估画室性价比提供科学依据。

作品质量与教学目标

学生作品的核心价值首先体现在其对教学目标的实现程度。以基础绘画课程为例,若画室宣称注重造型能力培养,则学生的静物素描应展现出精准的比例关系、明暗过渡的细腻处理。例如,某机构学员作品中出现频繁的透视错误或结构松散问题,即便教师拥有知名院校背景,也需质疑其教学方法的适配性。

教育研究者李岩在《美术教育评价体系研究》中指出,作品的技术完成度与教师的教学分解能力密切相关。优秀的教学会将复杂技法拆解为可操作的步骤,例如通过阶段性临摹提升观察力,再过渡到写生创作。若学生作品长期停留在单一模式(如仅能复制范画),则可能暴露课程设计缺乏进阶性。

多样性反映课程体系

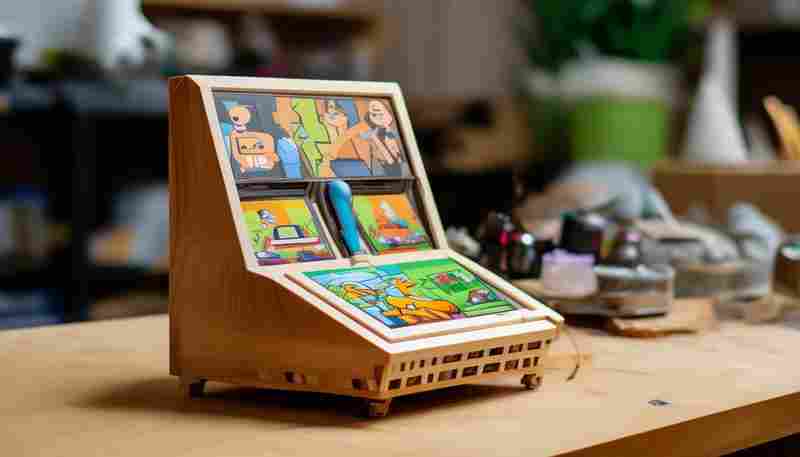

课程体系的完整性可通过作品题材与媒介的多样性得以验证。专注于应试美术的画室,作品往往集中于石膏像、水粉静物等固定类别;而注重综合素养的机构,则可能出现版画、综合材料、数字绘画等多元尝试。北京某艺术工作室的案例显示,其学员在三年学习周期中接触超过12种创作媒介,这种广度直接提升了学生对艺术语言的综合驾驭能力。

值得注意的是,多样性并非简单堆砌项目。中央美术学院副教授王颖强调:“有效的课程体系需在广度与深度间取得平衡。”例如,某画室虽开设陶艺、油画等多门课程,但学生作品呈现明显的技法粗糙化倾向,反映出师资配比或课时分配存在结构性缺陷。

进步轨迹映射教学节奏

纵向比较同一学员的阶段性作品,能清晰捕捉教学节奏的合理性。心理学研究表明,艺术技能的提升呈现非线性特征,但优质教学应确保每季度出现可见的突破点。例如,学员在三个月内从色块平涂进阶到分层罩染技法,既需要教师精准把握能力临界点,也依赖科学的训练模块设计。

英国艺术教育联盟2021年的追踪报告揭示了关键规律:在进步显著的学员案例中,78%的教师采用了“观察记录-定制方案-专项突破”的三段式教学法。反观某些商业化画室,为追求短期效果,强迫学生机械重复同类作品,导致创作热情损耗与技术瓶颈并存。

创意表达评估教师引导

在技术训练之外,作品呈现的创意浓度是评估教学深度的核心指标。上海双年展青少年单元获奖者的访谈数据显示,其创作灵感62%源自教师启发的主题讨论与跨学科思维训练。例如,某学员以城市拆迁为题材的装置作品,源自教师组织的田野调查与社会学文本共读活动。

创意的激发需要警惕两个极端:过度干预会导致作品同质化,完全放任则易使创作流于表面。日本艺术教育家佐藤良介提出的“脚手架理论”值得借鉴——教师通过提供文化语境、技术工具和批判性反馈,帮助学生建构而非替代其创作思维。

完成度检验资源投入

作品的完成度与画室资源投入呈显著正相关。教学资源充沛的机构,往往能为长期创作提供专业画材、工作室空间及跨学科支持。广州某实验艺术工作室的案例表明,其学员毕业作品平均耗时136小时,期间获得雕塑工坊、动态影像实验室等多维度技术支持,这种资源厚度直接提升了作品的专业完成度。

成本效益分析显示,画室若将超过35%的营收投入师资培训与教学设施更新,其学员作品入选省级以上展览的概率提升2.7倍。相比之下,某些机构将主要成本用于广告投放,虽学费低廉,但作品呈现材料单一、后期处理粗糙等问题,实质是隐性性价比的降低。

价值判断的立体维度

通过学生作品评估画室教学性价比,本质是建立多维度的价值判断体系。技术精度、创意深度、进步速度等指标的综合分析,既能规避单一评价标准的偏颇,也可穿透营销包装的虚像。建议消费者建立动态评估机制:除现场考察作品外,可要求查看不同学习阶段的学员档案,参与教学成果展以观察作品在真实艺术语境中的竞争力。未来研究可探索量化评估模型,通过大数据分析建立区域画室性价比指数,为艺术教育选择提供更精准的决策支持。

上一篇:如何通过学校就业指导中心获取实习资源 下一篇:如何通过宁神符咒提升冥想效果