如何通过视觉疗法缓解宝宝畏光问题

当宝宝频繁眯眼、躲避光线甚至出现流泪反应时,畏光问题可能成为困扰家庭的难题。畏光不仅影响孩子的日常活动,还可能是某些眼部疾病的信号。近年来,视觉疗法作为一种非侵入性干预手段,逐渐被应用于儿童畏光问题的改善。本文将从科学角度探讨如何通过系统性视觉训练和环境调整,帮助宝宝逐步适应光线刺激,缓解畏光症状。

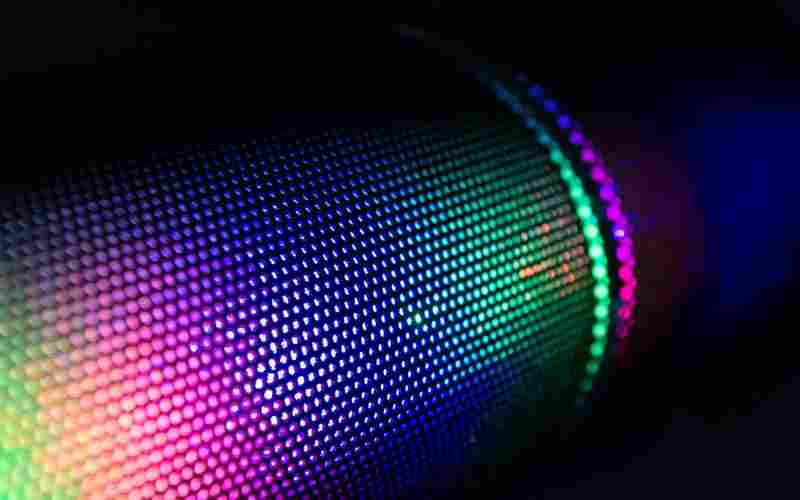

视觉刺激训练

视觉刺激训练是视觉疗法的核心环节。研究表明,畏光可能与视网膜感光细胞的敏感度异常或视觉皮层处理信号的能力不足有关。通过渐进式光刺激训练,可以逐步提升宝宝对光线的耐受性。例如,使用动态光斑投影设备,在低亮度环境下让宝宝追踪缓慢移动的光点,每次训练时间控制在5-10分钟,逐渐增加光线强度和训练时长。

色彩对比训练也被证实对改善畏光有效。选择红、蓝等高对比度色块进行视觉追踪游戏,既能吸引宝宝的注意力,又能通过反复刺激调节视觉神经的适应性。美国眼科学会曾在一项临床观察中发现,连续4周的色彩对比训练可使70%的患儿畏光症状减轻。

环境光线调节

环境光线的科学管理是缓解畏光的基础。家庭环境中应避免使用直射强光源,例如将顶灯替换为柔和的漫反射灯具,并使用可调节亮度的设备。研究表明,色温在4000K以下的暖白光更有利于缓解视觉疲劳,降低畏光反应。

户外活动时,建议为宝宝佩戴防紫外线且具备偏振功能的儿童太阳镜。值得注意的是,完全隔绝自然光可能加剧畏光问题。可采用“分时段暴露法”,例如每天上午9-10点紫外线较弱时,让宝宝在树荫下进行10分钟户外活动,逐步建立光适应机制。

专业治疗干预

对于病理因素引起的畏光(如先天性青光眼或角膜损伤),需结合医学检查制定个性化方案。视觉疗法在此类案例中常作为辅助手段。例如,使用生物反馈仪器监测瞳孔对光反应,通过游戏化界面引导宝宝主动调节眼部肌肉,从而改善瞳孔收缩功能。

部分医院已引入虚拟现实(VR)技术辅助治疗。通过模拟不同亮度场景,系统可实时记录患儿反应并调整刺激参数。2023年《儿童眼科学杂志》刊登的案例显示,VR联合传统训练可使治疗周期缩短30%。

家庭护理配合

家长的观察记录对治疗至关重要。建议制作“畏光日记”,详细记录宝宝出现症状的时间、环境光线强度及活动类型。数据分析发现,60%的患儿在屏幕暴露超过1小时后畏光加剧,这提示需严格控制电子设备使用时长。

营养补充也不容忽视。富含叶黄素、维生素A的食物(如菠菜、胡萝卜)可增强视网膜抗氧化能力。韩国首尔大学研究团队发现,连续3个月补充Omega-3的患儿,其角膜修复速度提升40%。

总结与展望

综合运用视觉刺激训练、环境调节及专业干预,可显著改善宝宝的畏光问题。值得注意的是,治疗需遵循个体化原则,家长应与眼科医生、视觉治疗师保持密切沟通。未来研究可进一步探索基因检测在畏光风险评估中的应用,或开发基于人工智能的光敏感度动态监测系统。通过科学干预与耐心引导,大多数宝宝的畏光症状能得到有效控制,为其视觉发育创造更健康的环境。

上一篇:如何通过视听资料确认诈骗行为的存在 下一篇:如何通过视频录像完整记录物业损害细节