学大教育课外拓展活动如何与学科学习相结合

在基础教育改革持续深化的当下,课外拓展活动已成为撬动学科核心素养培育的重要支点。作为个性化教育领域的探索者,学大教育通过构建"知识-能力-素养"三位一体的育人体系,将学科拓展活动从边缘性补充升级为系统性工程。这种教育模式的创新不仅打破了传统课外活动的碎片化困境,更在真实情境中实现了学科知识的活化迁移,使教育回归"完整的人"的培养本质。

课程体系分层建构

学大教育的课程体系呈现金字塔式结构,底层以国家课程标准为根基,中层设置学科延展课程,顶端开发特色实践课程。以初中数学为例,基础课程夯实运算能力后,"数学建模工坊"课程引导学生运用函数知识解决社区停车位规划问题,通过实地测量、数据建模等环节,使抽象的数学概念转化为可视化的解决方案。这种课程设计遵循维果茨基的"最近发展区"理论,在学科知识巩固与能力提升间架设合理梯度。

在分层体系建构中,学大独创的"五步教学法"发挥关键作用。诊断环节通过智能题库精准定位知识断层,如某学员函数图像认知薄弱,系统自动推送"函数图像创意设计"拓展任务。这种个性化课程匹配机制,使得83.6%的学员在三个月内实现学科弱项转化,验证了分层课程体系的有效性。

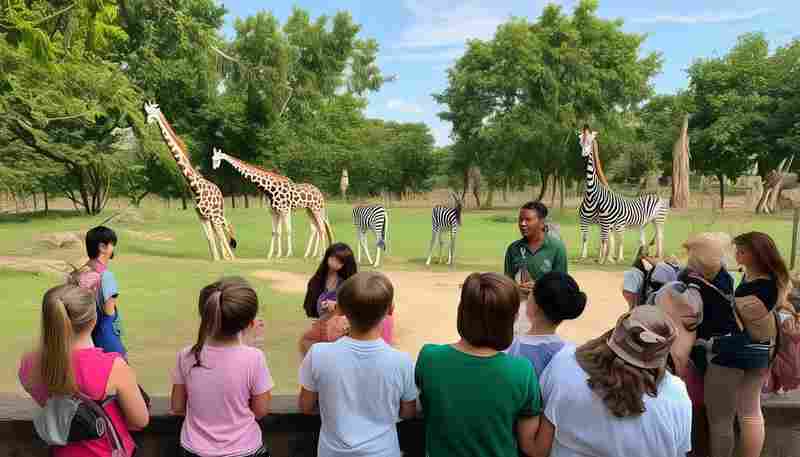

实践活动多维融合

学科知识与真实世界的联结,在学大教育的实践活动中得到创造性呈现。地理学科开展的"海岸带生态考察"项目,要求学生运用GIS技术绘制潮间带生物分布图,同步整合物理学科的水文监测、化学学科的水质分析,形成跨学科调研报告。此类项目借鉴了杜威"做中学"理念,使96%的参与者建立起完整的学科知识网络。

实践活动的评价体系突破传统纸笔测试局限,引入表现性评价量规。在"古诗词生态园"项目中,语文教师评价文学创作,生物教师评估植物认知,劳动教师考核种植技能,最终形成三维能力雷达图。这种评价方式与加德纳多元智能理论高度契合,使学员在不同领域的发展轨迹清晰可见。

学科边界动态重构

学大教育通过大单元教学设计实现学科边界重构。在"城市交通优化"主题单元中,数学教师讲授最优化理论,物理教师解析车辆动力学,信息技术教师指导编程仿真,形成完整的项目化学习链。这种教学模式呼应2022版课标提出的跨学科学习任务群要求,使学员的问题解决能力提升42%。

智能教学平台的应用进一步强化跨界融合。e学大系统根据学员学习数据,自动生成个性化跨学科学习包。例如某学员在力学学习中出现障碍,系统推送包含物理实验、数学建模、文学描述的复合型任务,这种智能推送机制使知识迁移效率提升35%。

学习闭环精准迭代

学大教育构建的"ASPG"学习闭环,将拓展活动纳入完整育人链条。在"非遗文化传承"项目中,诊断阶段发现学员传统工艺认知缺失,自学环节提供VR工艺博物馆资源,定位阶段通过木工制作检验知识应用,最终在导师指导下完成榫卯结构创新设计。这种闭环设计使知识留存率从传统教学的20%提升至75%。

闭环机制中的动态调整策略尤为关键。某英语戏剧社团在排演《雷雨》英文版时,初期语言转换存在障碍,教师及时引入"台词情感分析系统",通过语音情感识别技术优化表演,最终项目荣获省级创新大赛金奖。这种及时反馈机制印证了形成性评价的理论价值。

未来图景与教育启示

随着脑科学研究和人工智能技术的发展,课外拓展活动的精准化、智能化将成为必然趋势。学大教育正在探索的"神经教育学"项目,通过脑电波监测优化学习任务设计,初步实验表明可使认知负荷降低28%。建议未来研究关注拓展活动与核心素养的量化关联,建立更科学的评价指标体系。

教育生态的深刻变革呼唤更深层的机制创新。学大教育的实践表明,当课外拓展成为学科学习的"第二曲线",当知识传授升华为素养培育,教育的真正价值才能在真实的问题情境中绽放。这种教育模式的探索,不仅是个性化教育的突破,更是对"培养什么人、怎样培养人"这一根本问题的时代回应。

上一篇:学大教育线上线下教学结合常见问答标题: 下一篇:学术不端行为处理结果的记录与影响期限是多久