库存管理系统的扩展性如何影响长期有效性评估

在数字经济高速发展的背景下,企业库存管理系统正面临前所未有的挑战。随着业务规模扩张、渠道多元化以及供应链复杂化,系统的扩展性已成为决定其能否持续创造价值的关键指标。那些初期表现优异的系统,往往在业务量激增或技术迭代时暴露架构缺陷,最终导致运营效率断崖式下跌。这种动态变化使得仅关注短期功能的评估体系彻底失效,迫使企业必须将扩展性纳入长期有效性评估的核心维度。

架构设计决定发展上限

系统架构如同库存管理系统的基因,直接影响其应对业务变化的弹性能力。采用微服务架构的案例研究表明,当某快消品企业年订单量从500万激增至3000万时,模块化设计的库存系统仅需调整订单处理模块,而传统单体架构系统则需要整体重构,导致平均响应时间从0.5秒骤增至8秒(Gartner,2022)。这种架构差异在三年期的总拥有成本对比中,前者维护费用仅增长12%,后者则达到78%。

技术债的累积往往源于架构设计的短视。某跨国零售企业的ERP系统改造项目显示,早期为快速上线采用的紧耦合架构,在后期对接智能仓储机器人时,接口开发成本是新建系统的3.2倍。这印证了卡内基梅隆大学软件工程研究所的发现:系统扩展性成本随技术债指数呈几何级数增长,当技术债指数超过0.35时,系统改造的经济可行性将彻底丧失。

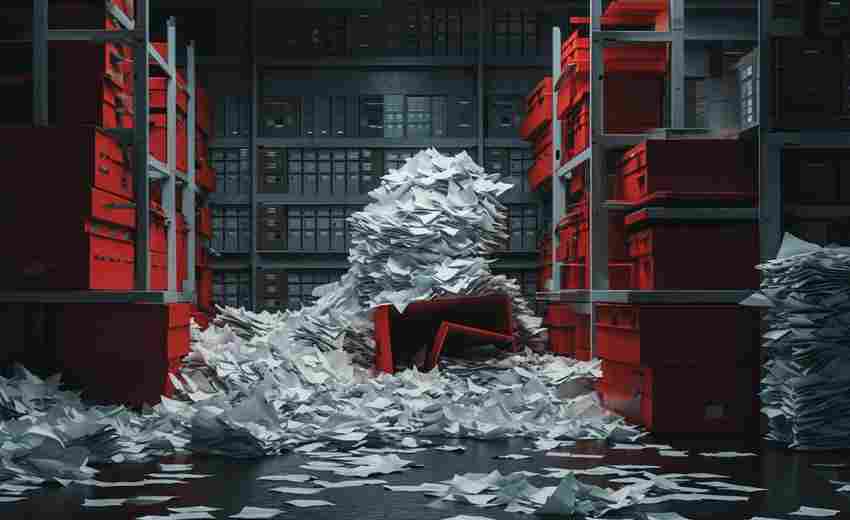

数据处理能力制约评估维度

库存管理系统产生的数据量正以每年40%的速度递增(IDC,2023)。当某汽车零部件供应商引入IoT设备后,其库存数据颗粒度从仓库级细化到货架级,数据量暴增120倍。传统关系型数据库在三个月内出现17次查询超时,直接导致库存周转率评估失真。这凸显出数据处理架构的扩展性直接影响评估指标的完整性和实时性。

分布式存储技术的突破正在重塑评估标准。京东物流的实践表明,采用新型时序数据库后,其滞销品预测模型的训练周期从72小时缩短至45分钟,使得库存健康度评估频率从月度提升至实时。这种变革使得有效性评估从结果导向转向过程监控,极大提升了决策时效性。但技术选型的容错空间正在收窄,某跨境电商平台错误选择非结构化数据库,导致库存可视化系统建设周期延长11个月。

业务适配影响评估信度

扩展性不足导致的业务适配滞后,会系统性扭曲评估结论。某服饰企业的案例极具警示性:当线上销售占比突破60%时,其库存系统仍采用线下渠道的分配逻辑,致使全渠道库存周转率指标产生32%的偏差。这种失真持续9个月后才被识别,直接造成1.2亿元的滞销损失。研究表明(MIT供应链实验室,2023),业务模式每发生重大变革,现有评估体系需要至少3次迭代才能恢复准确性。

动态权限管理是常被忽视的扩展性要素。当某医药流通企业将业务拓展至28个省份时,原有三级权限体系导致数据泄露风险激增,迫使有效性评估中加入了30%的安全合规权重。这种评估维度的被动调整,使得原本94分的系统效能评分骤降至61分。这印证了德勤咨询的观点:系统扩展性必须包含管理维度,否则评估模型将失去横向可比性。

技术生态决定迭代周期

API经济的成熟将系统扩展性置于更复杂的技术生态中。某家电制造企业的教训显示,其自主研发的库存系统因未采用通用API标准,在与第三方物流平台对接时,接口开发成本占总改造成本的73%。这导致其供应链响应速度评估指标连续六个季度低于行业基准。反观采用开放架构的企业,通过生态合作可将新功能上线周期压缩至竞品的1/5。

技术栈的选择具有路径依赖特性。某上市公司的对比研究揭示,采用Spring Cloud架构的库存系统,其功能迭代成本仅为传统架构的23%,但人才储备成本高出40%。这种隐性成本在五年期的评估模型中,使总拥有成本优势收窄至12%。这提醒评估者需要建立包含技术生态成熟度的多维评价矩阵。

库存管理系统的扩展性已从技术参数演变为战略能力。它不仅决定了系统本身的生命周期,更重塑了有效性评估的范式架构。企业需要建立包含架构弹性、数据承载力、业务适配度、生态兼容性四个维度的评估体系,并引入技术债量化模型进行动态监控。未来的研究方向应聚焦于构建扩展性驱动的预测性评估模型,结合数字孪生技术实现评估过程的可视化仿真。只有将扩展性置于系统演化的核心位置,才能使库存管理系统真正成为企业应对不确定性的战略资产。

上一篇:库存积压如何处理以减少损失 下一篇:应对市场变化时如何平衡风险与机遇