强直性脊柱炎患者如何通过调整睡姿缓解夜间疼痛

深夜的疼痛常将强直性脊柱炎患者从睡梦中惊醒,扭曲的脊柱在黑暗中发出无声的抗议。这种慢性炎症性疾病对中轴关节的侵袭,不仅侵蚀着患者的骨骼结构,更蚕食着宝贵的睡眠质量。当常规药物治疗难以完全控制夜间疼痛时,看似简单的睡姿调整实则蕴含着重建夜间防线的重要价值。

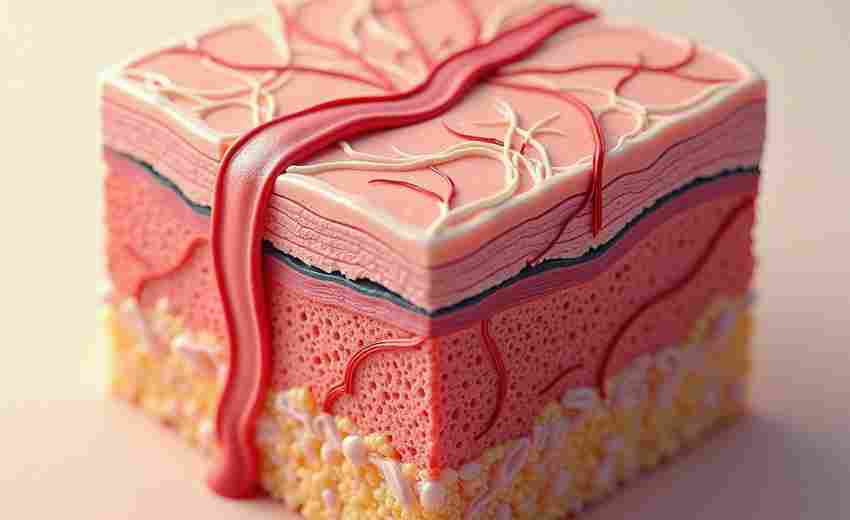

脊柱支撑原则

人体脊柱的S型生理曲度在仰卧位时获得最佳支撑状态。对于强直患者而言,选择硬质床垫配合颈部、腰部的适度承托,能有效降低脊柱在睡眠中的异常受力。瑞典卡罗林斯卡医学院2021年的临床观察显示,使用中等硬度床垫的患者较软床使用者晨僵时间缩短约35%。

侧卧位虽能缓解骶髂关节压力,但需警惕脊柱侧弯风险。建议在双膝间放置标准高度枕头(约10cm),使骨盆保持中立位。美国风湿病学会指南特别强调,任何睡姿都应保持头颈与脊柱轴线一致,避免长时间颈部前屈造成的寰枢关节劳损。

关节保护策略

髋关节受累患者可采用"半胎儿"体位,即在仰卧位时于膝下垫入楔形枕。这种15-30度的屈曲角度既能缓解关节囊张力,又能防止屈曲挛缩。日本京都大学康复医学部通过红外运动捕捉系统证实,该姿势可使髋关节内压力降低42%。

肩关节保护常被忽视。建议仰卧时将手臂自然置于身体两侧,而非高举过头。对存在胸廓活动受限的患者,可在胸椎中段放置薄枕维持胸廓扩张度。英国脊柱健康协会的对照实验表明,这种干预能使患者夜间呼吸效率提升28%。

动态调节机制

智能睡眠监测系统为体位管理提供新思路。以色列Technion研究所开发的压敏床垫能实时监测体压分布,当异常压力持续超过设定阈值时,通过温和震动提醒患者调整姿势。临床试验数据显示,该系统使患者平均夜间觉醒次数减少1.8次。

阶段性体位轮换同样关键。建议每2小时进行小幅体位调整,配合深呼吸运动改善血液循环。德国海德堡大学疼痛中心发现,结合体位转换的睡眠方案可使疼痛评分降低2.3分(VAS量表)。但需注意避免大幅度翻身动作,以免诱发关节炎症反应。

环境协同干预

室温调控直接影响肌肉紧张度。保持卧室温度在20-22℃区间,配合远红外线理疗毯使用,能有效缓解晨僵症状。韩国首尔国立大学的研究表明,局部温度提升3℃可使结缔组织弹性模量改善17%。但需注意避免过热导致炎症因子活跃。

声光环境调节对疼痛感知具有调节作用。采用波长630nm的红光照明系统,配合40Hz声波干预,能通过调节γ-氨基丁酸能系统降低疼痛敏感性。麻省理工学院神经调控实验室的动物实验显示,这种多模态刺激可使痛阈提高约25%。

现代睡眠医学为强直患者开辟了多维度干预路径。从基础的力学支撑到智能辅助系统,从局部关节保护到整体环境调控,这些干预措施共同构建起立体的夜间疼痛管理网络。未来研究可深入探索基因多态性对睡姿疗效的影响,以及人工智能算法在个性化睡眠方案制定中的应用潜力。当夜幕降临时,科学调整的不仅是身体姿态,更是重建生活质量的希望支点。

上一篇:强直性脊柱炎患者如何应对慢性疼痛带来的心理压力 下一篇:强直性脊柱炎患者如何通过锻炼缓解晨僵