征信报告中的不良记录如何影响信贷申请

在金融活动中,个人征信报告如同经济身份证件,其记录的完整性直接影响着信贷机构的决策天平。当这份报告出现逾期还款、违约记录等时,往往会在信贷审批环节引发多米诺骨牌效应。近年来我国居民消费信贷规模以年均15%的速度增长,但中国数据显示,约32%的信贷申请因征信问题被拒,揭示出信用瑕疵与金融可获得性之间的深刻关联。

审批门槛升高

商业银行在受理信贷申请时,风险控制系统会自动筛选征信不良客户。某股份制银行内部数据显示,存在连续三次信用卡逾期的申请人,系统初审淘汰率高达84%。这种筛选机制源于银《商业银行信用风险内部评级指引》的要求,该文件明确将征信记录作为风险评级核心指标。

不良记录对审批的影响呈现非线性特征。某消费金融公司研究发现,当逾期次数超过三次时,信贷通过率断崖式下降至不足20%。更严重的是,部分金融机构对存在呆账记录的申请人直接采取永久性禁入措施。这种严格的筛选逻辑源于信用修复周期的影响,根据《征信业管理条例》,自结清之日起需五年才能消除。

利率水平波动

信贷定价模型将征信评分作为关键参数。某城商行披露的利率浮动规则显示,征信评分低于600分的客户,其贷款利率较基准上浮30%-50%。这种差异定价机制在汽车金融领域尤为明显,某汽车金融公司对征信不良客户收取的利率最高可达正常客户的2.5倍。

利率惩罚机制具有持续性特征。中国社科院金融研究所2023年调研发现,即使客户后续恢复良好还款记录,历史违约信息仍会导致未来3-5年的融资成本溢价。这种长期影响源于金融机构对"信用疤痕"效应的考量,即认为曾经违约的客户再次违约概率较普通客户高出40%。

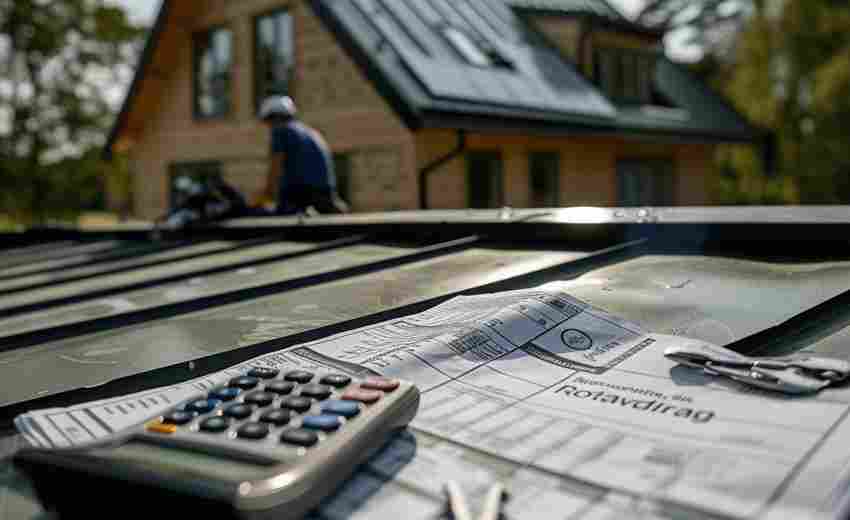

额度期限受限

授信额度与信用记录呈现强正相关。某国有银行信用卡中心数据显示,征信良好的客户平均初始额度为5万元,而存在不良记录的客户平均额度不足1万元。在房贷领域,某房地产研究院统计显示,征信瑕疵客户获得的贷款成数平均降低10-15个百分点。

期限压缩现象在经营性贷款中更为显著。根据中小企业协会报告,存在征信不良记录的企业主,其获得的流动资金贷款期限普遍缩短至6-12个月,较正常企业减少50%以上。这种期限约束直接影响资金周转效率,形成"信用缺陷-融资困难-经营受阻"的恶性循环。

修复路径解析

异议申诉机制为非主观因素导致的信用问题提供救济通道。央行征信中心数据显示,2022年通过异议处理程序成功修复的信用记录占比达18.7%。但该程序对证明材料要求严格,需要申请人提供完整的还款凭证和法律文书。

主动修复策略包括协商还款和信用重建。清华大学五道口金融学院研究建议,债务人可与金融机构协商达成个性化还款方案,在持续履约6个月后,部分机构会向征信系统报送履约证明。这种渐进式修复方式需要至少24个月的持续信用积累才能显著改善评分。

信用体系的完善正在重塑金融生态。当前我国个人征信数据库已覆盖9.8亿自然人,日均查询量超千万次。建议金融机构建立更精细化的风险评估模型,区分偶发违约与恶意逃废债行为。未来研究可关注区块链技术在信用信息追溯中的应用,以及大数据征信对传统评价体系的补充价值。维护信用资产的重要性,在数字化金融时代已上升为公民必备的财务素养。

上一篇:征信报告中会显示婚外情导致的债务吗 下一篇:征信记录保留期满后是否会自动删除